« Aujourd’hui, Pierre Alechinsky a 93 ans et continue à faire « chanter le papier » », écrit Géraldine Barbery dans le Guide du visiteur (source des citations) de « Carta canta », l’exposition proposée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique jusqu’au premier août prochain. Ou « comment un artiste qui aura maintes fois réinventé l’art graphique au fil de son exploration créative, ouvre le chant de tous les possibles », peut-on lire sur le site des MRBAB.

A consulter ou télécharger ici

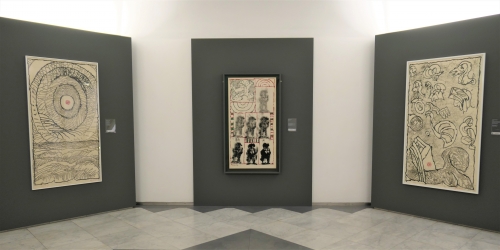

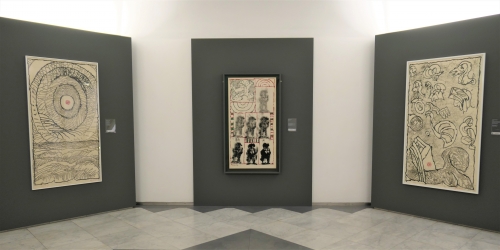

Près de 150 œuvres ont été choisies dans les collections qui comportent « plus de 270 dessins, tableaux, estampes, sans compter les livres illustrés », rappelle Michel Draguet. On découvre en trois temps ces œuvres sur papier : au rez-de-chaussée, en bas des escalators et au niveau -3. Plus de noir et blanc que de couleur, peu de grands formats (aux dimensions précisées sous les illustrations), mais une diversité qui rend compte du parcours d’un gaucher magnifique dont une belle rétrospective a eu lieu ici en 2008. Ne pas manquer les deux œuvres monumentales exposées dans le forum, dont « Passerelle II ».

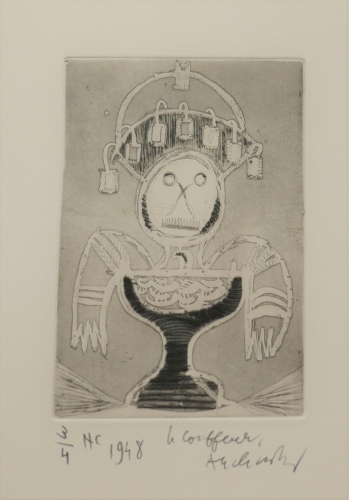

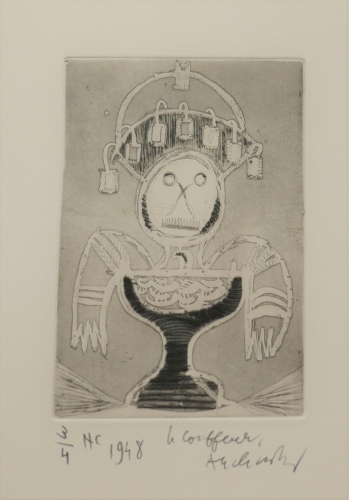

© Pierre Alechinsky, Coiffeur, 1948, Eau-forte sur papier Arches, Bruxelles, MRBAB

(Photos prises sans flash)

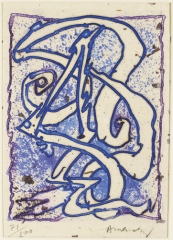

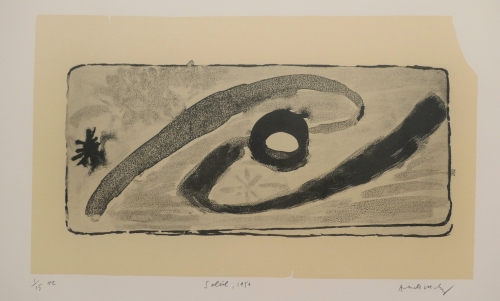

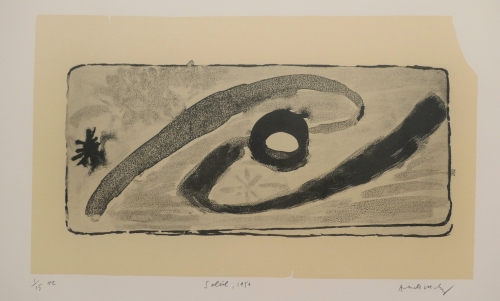

Neuf eaux-fortes de 1948 figurant des métiers sont les premières œuvres exposées et les plus anciennes : des bonshommes faits d’objets assemblés, « à la fois enfantins et sophistiqués ». « Soleil » relève déjà d’un geste plus souple, comme celui de Walasse Ting (1929-2010) qui apprend à Alechinsky « la manière chinoise » de dessiner au pinceau, « le papier au sol, le bol d’encre à la main, le corps entier mobilisé ». Dès lors, la création spontanée s’éloigne de la représentation sans pour autant devenir abstraite.

© Pierre Alechinsky, Soleil, 1950, lithographie sur vélin d’Arches, Bruxelles, MRBAB

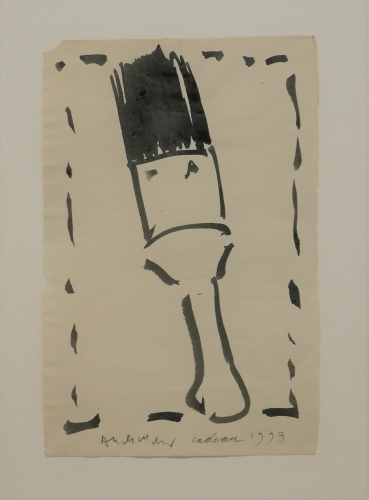

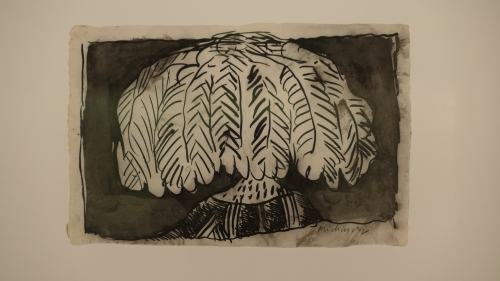

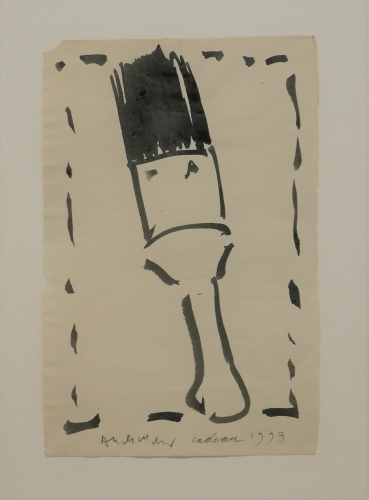

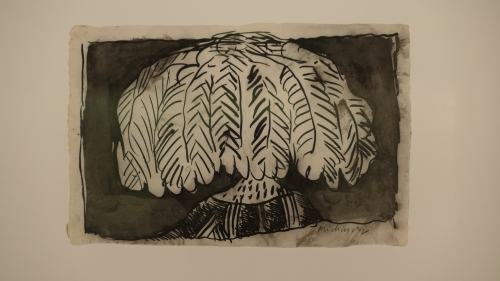

« Cadeau » : le peintre a peint son fameux pinceau trésor, en « poils de chèvre soyeux sur bambou de première qualité », un cadeau reçu du grand calligraphe Shyriu Morita (1912-1998) à Kyoto. Alechinsky est revenu bouleversé d’un voyage au Japon en 1955 : « L’encre prend bientôt définitivement la place de l’huile, le papier, posé à plat dans l’atelier, remplace désormais la toile sur châssis et chevalet. Le pinceau prolonge le corps […] ».

© Pierre Alechinsky, Cadeau, 1993, Encre de Chine sur vergé du XIXe siècle, Bruxelles, MRBAB

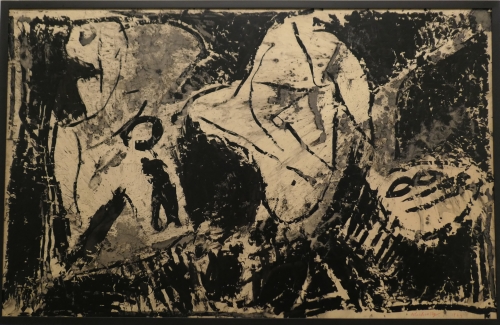

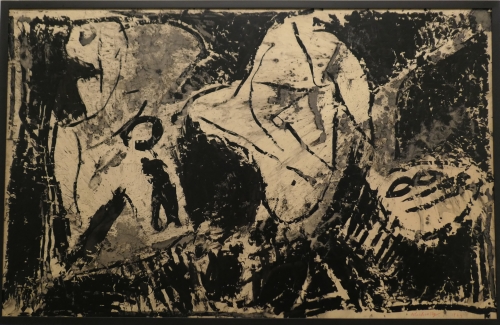

Partages artistiques, participation au mouvement CoBrA, tout concourt à la grande puissance expressive de « La Nuit polaire », le premier grand format de l’exposition. Cette « nuit d’encre » peinte sur papier (marouflé sur toile) impressionne par sa noirceur, son dynamisme, ses figures monstrueuses, comme un « magma » monumental.

© Pierre Alechinsky, La Nuit polaire, 1964, Encre sur papier marouflé sur toile, 151 x 236, Bruxelles, MRBAB

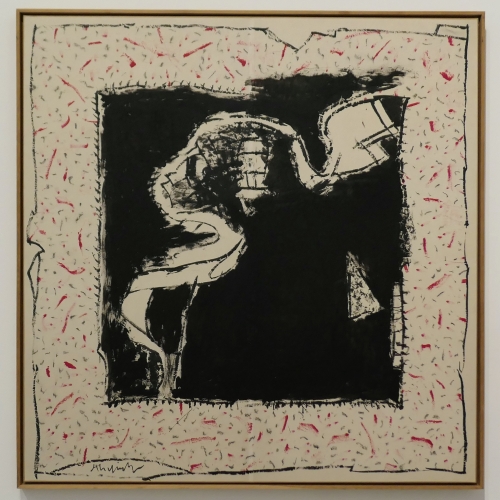

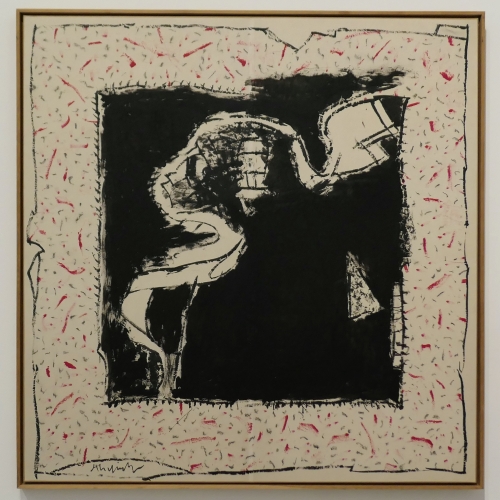

Une autre rencontre inspirante se produit quand il travaille avec son ami le sculpteur Reinhoud dans l’Oise. « Sur une table, ce dernier abandonne des pelures d’oranges « scalpées » d’une seule venue. Sculptures à part entière, volutes naturelles, leurs lignes serpentines serviront de modèles aux deux artistes. » On en trouve de nombreuses variations, dont ces pelures en grand format dans « Rein comme si de rien », encre entourée de taches de couleurs (ci-dessous), comme dans « De toutes parts » avec sa bordure « all-over ».

© Pierre Alechinsky, Rein comme si de Rien, 2004-2007,

Encre sur papier marouflé sur toile, bordure à l’acrylique, 189 x 185, Bruxelles, MRBAB

(Reinhoud est décédé en 2007)

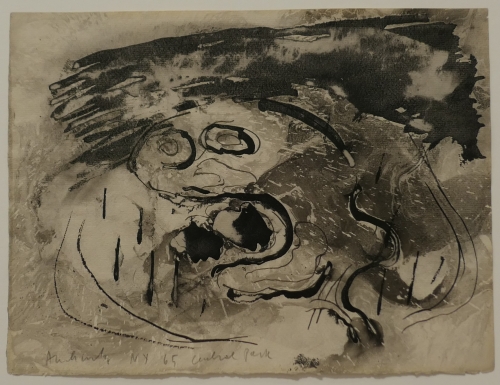

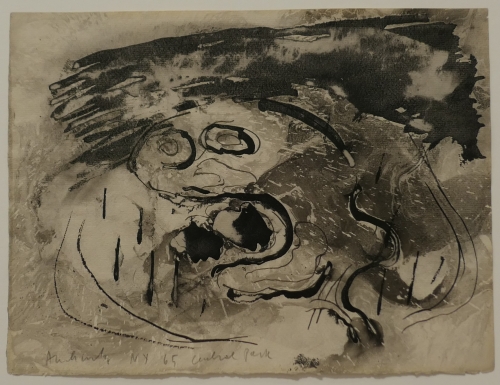

Beaucoup d’humour aussi dans cette expo, voyez « Profil couchant, soleil levant » avec une tête au chapeau qui disparaît peu à peu dans le haut. A New York en 1965, Alechinsky a vu dans Central Park, du cinquantième étage, « une gueule débonnaire de monstre » prêt à dévorer ce qui l’entoure, et il a décidé de nourrir ce monstre des histoires dessinées autour : ce sont ses premières « remarques marginales », sa première acrylique dans l’atelier de Walasse Ting et son premier marouflage. Avant-après : une « nouvelle impulsion » est donnée à son travail. Il va faire peau neuve.

© Pierre Alechinsky, Central Park, 1965, Encre et lavis sur papier du XIXe, Bruxelles, MRBAB

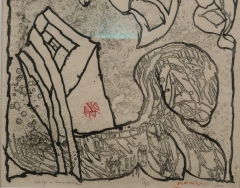

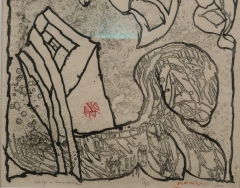

Au bas des escalators, de grandes eaux-fortes verticales témoignent de choix divers : « Case par case » ou en deux parties, inégales, ou encore laisser courir le « pinceau voyageur » sur toute la feuille. Chacune de ces œuvres comporte, tel un cachet de calligraphe sur une estampe, un peu de rouge qui fait signe : lignes ou petit motif circulaire.

© Pierre Alechinsky, Sphinge se demandant quoi, 1980, Lithographie et eau-forte (couleur) sur papier Japon, Bruxelles, MRBAB

(à droite et détail ci-dessous)

© Pierre Alechinsky, A propos de Binche (II), 1967, Encre de Chine et lavis sur vergé ancien, Bruxelles, MRBAB

Peu à peu, on reconnaît les motifs de prédilection d’Alechinsky : la spirale, le serpent, la pelure d’orange – et voici le chapeau de plumes d’autruche du Gille de Binche, qui deviendra volcan à l’occasion, dans la dernière partie de l’exposition.

© Pierre Alechinsky, Labyrinthes d’apparat, 1973, cinq lithographies sur vélin d’Arches, Bruxelles, MRBAB

Des couleurs acryliques, des lithographies, des estampages… On y montre des peintures à l’encre sur ces vieux papiers qui passionnent le peintre, ce qui me rappelle la splendide exposition de La Louvière, « Palimpsestes ».

© Pierre Alechinsky, Parfois c’est l’inverse, 1970, Acrylique sur papier collé sur toile ;

le papier de la prédelle provient d'un registre du XVIIe siècle, 183 x 298, Bruxelles, MRBAB

« Parfois c’est l’inverse », une œuvre-phare de la collection des MRBAB, peinte à l’acrylique, comporte une prédelle à l’encre sur un registre ancien, le tout marouflé sur toile. Sous l’illustration de cette peinture-encre, à la fin du Guide du visiteur, Géraldine Barbery reprend la définition du dessin par Christian Dotremont : « C’est de l’écriture dénouée et renouée autrement. »

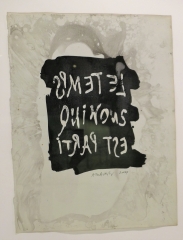

Parmi les dons récents d’Alechinsky aux MRBAB, ce message tracé de droite à gauche et inversement : « Le temps / qui nous / est parti ». Ce peintre ambidextre « possède et entretient cette double dextérité de la main qui peint et de celle qui dessine », rappelle Johan-Frédérik Hel Guedj dans L’Echo.

Parmi les dons récents d’Alechinsky aux MRBAB, ce message tracé de droite à gauche et inversement : « Le temps / qui nous / est parti ». Ce peintre ambidextre « possède et entretient cette double dextérité de la main qui peint et de celle qui dessine », rappelle Johan-Frédérik Hel Guedj dans L’Echo.