Au salon des antiquaires de Namur, dès l’entrée, on est frappé par tout ce qui brille dans les stands, l’argenterie ancienne, les bijoux, les objets dans les vitrines… Le portail d’Antica Namur vous en donne un aperçu. Le mobilier ancien et les arts décoratifs sont ici à la fête, présentés par plus de cent galeries européennes. Voyez par exemple cet ensemble de porcelaines de Chine. Les pièces exposées vont de l’art ancien, qui domine, jusqu’aux XIXe et XXe siècles.

A la galerie Lamy, j’ai reçu quelques explications sur deux éléments de statues anciennes représentant Bouddha qui m’avaient attirée. Le geste de la main au bout d’un bras sino-tibétain en bronze doré et laiton (16e/17e s.) m’intriguait : l’index (ciel) posé sur le pouce (terre) forme un cercle, symbole de la vie, entre ciel et terre. Une fleur est gravée sur la paume de l’autre main, d’un rare grand bras en bronze incrusté de cuivre (Tibet, dynastie Yuan, 13e/14e s.). Vous trouverez des photos de détails en cliquant sur les liens.

Deux bras en bronze (liens ci-dessus)

La galerie Ming-ki, spécialisée dans les arts de la Chine ancienne et de l’Amérique précolombienne, présentait un amusant vase sifflet en terre cuite noire. Quelle modernité dans cet objet daté de 1000 – 1450 après J.-C., originaire de la côte septentrionale du Pérou (Chimu) ! J’ai admiré là aussi cette grande grenouille en guise de pectoral, en or, encore plus ancienne, 800 – 1200 après J.-C. (Panama ou Costa Rica, Gran Chiriqui).

Vase sifflet à deux chambres et avec perroquet, 1000 – 1450 après J.-C,

terre cuite, côte septentrionale du Pérou (Chimu)

grande grenouille en or archéologique comme pectoral,

800 – 1200 après J.-C., (Panama ou Costa Rica, Gran Chiriqui).

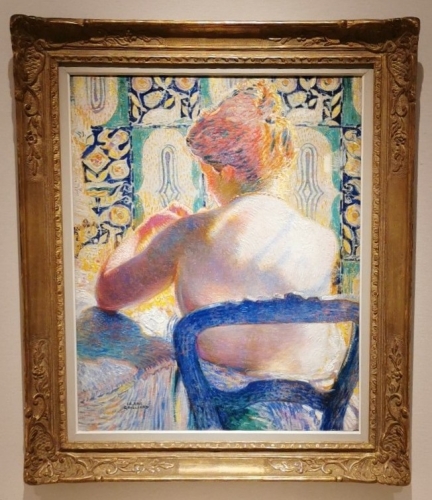

« La vraie pépite de cette année tient dans le petit stand partagé par Artwins et Le Cloître de l’art, deux galeries sœurs, sises dans la cour du 16, rue Grange Batelière à Paris, à 150 mètres de l'Hôtel Drouot. Artwins, c'est Catherine Thieffry. Le Cloître de l'Art, c'est Salomé Fischer » a écrit Philippe Farcy dans La Libre. J’ai passé un bon moment à regarder là des œuvres très intéressantes. Parmi des « dessins, estampes et tableaux essentiellement du XIXe siècle, s’inscrivant dans une veine ‘fin-de-siècle’, à la fois symboliste mais également romantique », Artwins expose un dessin aux crayons de couleur, délicat et ravissant : Femme au balcon de Raoul-Henri Dreyfus (ci-dessous). Lisez, s’il vous plaît, le beau commentaire de la galeriste.

Raoul-Henri Dreyfus, Femme au balcon,

circa 1910, crayons de couleur, 18,5 x 24 cm

La seconde galeriste, me voyant lire les vers écrits à l’encre sous une gouache au cadre en bois et métal spectaculaire, m’a présenté d’autres gouaches superbement encadrées de cet artiste (cadres art nouveau en bois), chacune accompagnée de quelques vers écrits. On peut charger sur le site le catalogue qui en présente quelques-unes sous le titre « Dans l’univers poétique de W. Ingold ». Ce sont des illustrations pour un projet de recueil intitulé « à travers la nuit des temps », vers 1920, juste après la première guerre mondiale, sur une thématique à la fois funèbre et poétique. J’aimerais en apprendre plus sur ce peintre méconnu. Bravo en tout cas à ces deux galeristes pour leur belle cohérence artistique. J’espère les revoir à la Brafa.

W. Ingold, gouache sur carton, fixée sur papier, circa 1920,

poème à la plume et à l'encre en bas :

Le ciel est bleu, les derniers voiles

Des brumes d’hier se sont enfuis

Et la paix sous l’œil des étoiles

Bénit ceux que la mort réunit

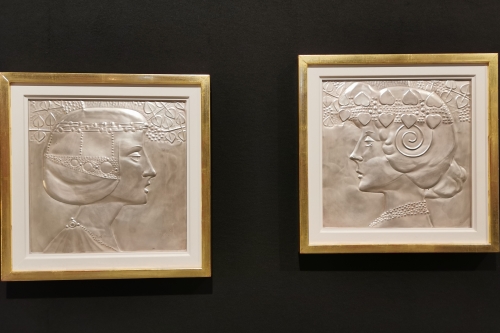

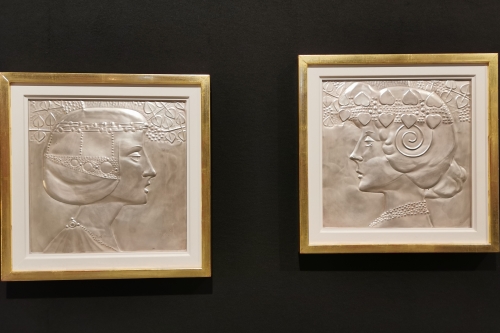

Autre découverte, chez Florian Kolhammer au stand toujours très soigné, des « reliefs Art Nouveau » de Georg Klimt (vers 1900). Le frère cadet de Gustav Klimt s’était formé à Vienne à la ciselure et à la sculpture. Outre « Demeter et Dyonisos » illustrés sur le site de la galerie, j’ai aimé les deux profils sur cette paire de reliefs « sécessionnistes ».

Georg Klimt, paire de reliefs sécessionnistes, vers 1900,

cuivre finement ciselé et plaqué argent, 25,5 x 35,5 cm

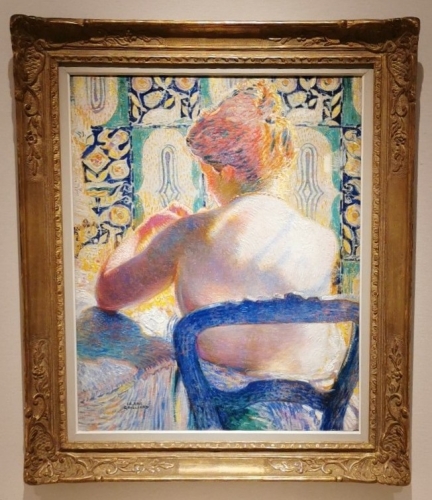

Comme souvent, aux salons d’antiquaires, on pense suivre les allées systématiquement et puis on a l’œil attiré à droite, à gauche, et finalement on réalise qu’on n’est pas passé partout. Deux heures n’y suffisent pas. J’aurais dû imprimer le plan des stands qui n’était pas distribué sur place. Et préparer ma visite sur internet, exposant par exposant, comme conseillé. Où ai-je vu cette peinture de Frans Gaillard si ensoleillée ? Je ne sais plus. Peu importe. Je vous montrerai d’autres tableaux dans le prochain billet.

Frans Gaillard (1861-1932)

Beaucoup de vases de René Lalique étaient exposés à la galerie BG Arts, dont le vase Ceylan aux perruches mises en relief par l’opalescence. J’ignorais que Lalique avait aussi fabriqué des bracelets.

René Lalique, statuette Suzanne en verre opalescent moulé-pressé, vers 1925

Nous nous sommes arrêtés devant sa Suzanne (verre opalescent moulé-pressé, vers 1925) où une danseuse déploie joliment son voile, illustration de couverture de l’édition spéciale de Paris Match pour Antica Namur. L’effet visuel est très joli, le visage stylisé un peu décevant.

Gustav Gurschner, Lampe de table Jugendstil, 1890-1899,

bronze patiné et nacre coque marmoratus, H. 53 cm x 21 x 19,5cm

Voici pour terminer une lampe Jugendstil (1898) de Gustav Gurschner (Autriche, 1873-1970) – avec une coquille « Turbo marmoratus » (gastéropode marin de la famille des escargots turbans). La notice d’Antiques Emporium indique que cette lampe Art Nouveau en bronze patiné est couronnée d’une coquille naturelle et irisée qui sert d’abat-jour : « De la base aux formes dynamiques s’élève une élégante figure féminine, qui se confond gracieusement avec le bronze et la coquille dans un geste fluide qui respire à la fois la force et le raffinement. »

« Le peintre, cette nuit-là, assis avec mon Oncle à la lumière de la chandelle, avait peint avec zèle cette miniature étrange, hors des règles, qui ne ressemblait à aucune des scènes habituelles et connues, parce que mon Oncle le payait toujours bien, mais aussi, plus encore, parce qu’il était séduit par cette étrangeté. Car tout comme mon Oncle, le peintre était parfaitement incapable de dire quelle histoire ornait et illustrait ce cheval. Ce que mon Oncle attendait de moi, à plus ou moins longue échéance, c’était que j’écrive, que j’invente les histoires allant avec ces miniatures, moitié vénitiennes moitié persanes, pour les pages qu’il faisait peindre : en regard. C’était la condition impérative au remariage de Shékuré avec moi, mais rien d’autre ne se présentait à mon esprit que les satires du conteur, au café des artistes. »

« Le peintre, cette nuit-là, assis avec mon Oncle à la lumière de la chandelle, avait peint avec zèle cette miniature étrange, hors des règles, qui ne ressemblait à aucune des scènes habituelles et connues, parce que mon Oncle le payait toujours bien, mais aussi, plus encore, parce qu’il était séduit par cette étrangeté. Car tout comme mon Oncle, le peintre était parfaitement incapable de dire quelle histoire ornait et illustrait ce cheval. Ce que mon Oncle attendait de moi, à plus ou moins longue échéance, c’était que j’écrive, que j’invente les histoires allant avec ces miniatures, moitié vénitiennes moitié persanes, pour les pages qu’il faisait peindre : en regard. C’était la condition impérative au remariage de Shékuré avec moi, mais rien d’autre ne se présentait à mon esprit que les satires du conteur, au café des artistes. »