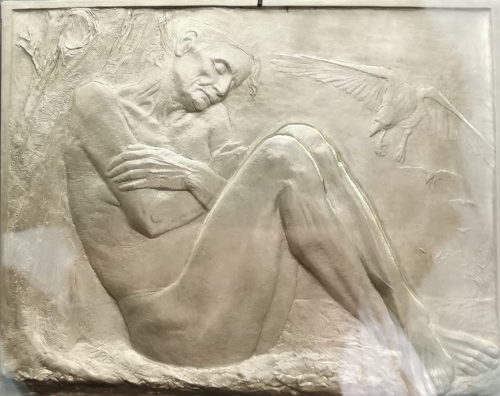

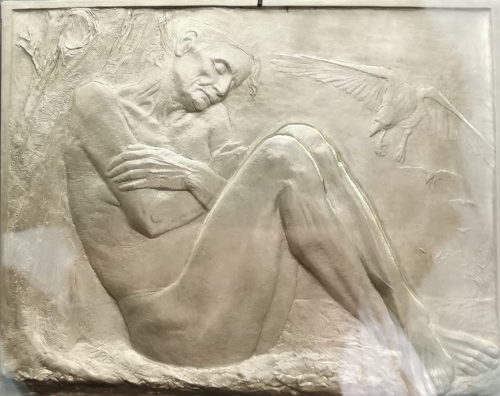

Parmi les acquisitions des dernières années présentées sur le site du musée d’Orsay, j’avais repéré quelques œuvres à découvrir au niveau supérieur. En traversant une passerelle, j’ai le regard attiré par cette plaquette de Charles René de Paul de Saint-Marceaux, sculpteur et médailleur : Vieillesse (ou Hiver). J’admire ses lignes, je frissonne en observant les oiseaux qui s’approchent de ce beau nu féminin dont les mains et les pieds sont si bien rendus. (Le musée possède un pendant, Le Printemps, non exposé.)

Charles René de Saint-Marceaux, Hiver, 1897

Plaquette uniface en cuivre argenté ou étamé, H. 19,3 ; L. 24 ; EP. 1 cm, Musée d’Orsay

Une foule se presse au café Campana sous l’horloge à travers laquelle on aperçoit le Sacré-Cœur sur sa butte – il faisait plus calme au restaurant, heureusement. Les « cloches » et le décor des frères Campana, designers brésiliens, sont censés créer une ambiance « onirico-aquatique » inspirée des dessins d’animaux marins d’Emile Gallé.

Georges Morren, A l'Harmonie (Jardin public), 1891, huile sur toile,

49,8 x 100,1 cm (achat en 2019), Musée d’Orsay

Dans la galerie des Impressionnistes, le pas ralentit : tant de chefs-d’œuvre ! Arrêt devant A l’Harmonie, une peinture de George Morren qui représente une journée ensoleillée dans un parc d’Anvers, un impressionniste belge à rapprocher de Seurat (Un dimanche à La Grande-Jatte) : il y a quelque chose d’étrange dans cette « vision d’un monde idéalisé où des femmes et des enfants sages prennent soin les uns des autres dans un décor bien ordonné » (communiqué de presse). La fillette à l’ombrelle rouge n’a pas un regard pour celle qui s’est arrêtée en face d’elle.

Edgar Degas, Le Tub, Entre 1921 et 1931, Statuette en bronze patiné,

H. 22,5 ; L. 43,8 ; P. 45,8 cm, Musée d'Orsay.

Voilà Le Tub en bronze de Degas dont je ne me souvenais pas, plus grand que je ne l’imaginais (plus de quarante centimètres de côté) : que c’est beau ! Nous admirons la statuette sous tous les angles en pensant au fameux pastel homonyme. Degas a souvent montré les femmes à leur toilette. Celle-ci lave son pied gauche et appuie l’autre sur le bord de la bassine en zinc. On voit bien le socle fait de « linges trempés » comme il le décrivait à un ami dans une lettre.

Gustave Caillebotte, Les Soleils, jardin du Petit Gennevilliers, Vers 1885, Huile sur toile

Sans cadre H. 130,5 ; L. 105,8 cm / avec cadre H. 158,8 ; L. 133,5 ; EP. 4 cm, Musée d'Orsay

On a donné une place centrale à l’œuvre de Caillebotte récemment acquise par dation : Les Soleils, jardin du Petit Gennevilliers, une vue de son jardin. Comme Monet, il se voulait « peintre-jardinier » et s’enthousiasmait pour les grands tournesols, une culture exclusivement ornementale à l’époque. « Le choix d’un étonnant format vertical, et l’écrasement des plans provoqué par la juxtaposition du proche et du lointain, sont peut-être inspirés par l’exemple de l’estampe japonaise et par la photographie. »

Meijer De Haan, Nature morte au lilas, 1890, Huile sur toile,

H. 39,8 ; L. 32,2 cm. Musée d'Orsay

Meijer de Haan : connaissez-vous ce peintre néerlandais ? Une exposition a été consacrée ici en 2010 à cet artiste qui peignait aux côtés de Gauguin au Pouldu et à Pont-Aven. Ils ont décoré ensemble la salle à manger de l’auberge de Marie Henry (dont de Haan fut l’amant). Le musée d’Orsay a acheté cette charmante Nature morte au lilas en 2016 (vente publique), elle complète quelques natures mortes de ce peintre déjà dans ses collections.

Maurice Denis, Le Christ vert, 1890

Huile sur carton H. 21 ; L. 15 cm, Musée d'Orsay

Autre nouveauté, ce Christ vert de Maurice Denis acquis en 2020, « à la fois une scène religieuse et une expérience picturale radicale » (cartel). Une peinture plus petite que je ne pensais, mais d’une grande présence. « Je crois que l’art doit sanctifier la nature ; je crois que la vision sans l’Esprit est vaine ; et c’est la mission de l’esthète d’ériger les choses belles en immarcescibles icônes » (Maurice Denis, cité dans le commentaire du musée).

Odilon Redon, deux Figures, 1901,

Huile, détrempe, fusain et pastel sur toile, Musée d'Orsay

Un gros coup de cœur m’a retenue dans la galerie Françoise Cachin : le décor d’Odilon Redon pour le baron Robert de Domecy, quinze panneaux destinés à son château. « Je couvre les murs d’une salle à manger de fleurs, fleurs de rêve, de la faune imaginaire » écrivit-il pendant la réalisation de ce décor. Dans Figure, fleur jaune, la fleur tient lieu de soleil au-dessus du paysage derrière une silhouette vêtue d’un voile rouge fleuri, qui fait face à une autre Figure dans son pendant du même format longiligne.

Odilon Redon, Décoration Domecy : frise de fleur, marguerite rose

et frise de fleur et baies, 1901, Musée d'Orsay

Des panneaux et des frises sont accrochés aux quatre murs de la salle, dominée par trois grandes peintures de près de deux mètres et demi de hauteur, d’un peu plus d’un mètre soixante de largeur – immersion assurée : Arbre sur un fond jaune, La branche fleurie jaune, Arbres sur un fond jaune. Pour moi qui ai manqué l’exposition Odilon Redon. Prince du rêve au Grand Palais en 2011, il reste beaucoup à découvrir de cet artiste dont tant d’œuvres m’ont déjà touchée.

Odilon Redon, La Branche fleurie jaune, 1901,

Huile, détrempe, fusain et pastel sur toile, H. 247,5 ; L. 163,5 cm. Musée d'Orsay

Sur le site de Narthex, un article montre d’autres fresques décoratives réalisées par le peintre pour la bibliothèque (ancien dortoir) de l’abbaye de Fontfroide. J’y trouve, pour terminer, cette citation d’un article bien plus ancien : « Redon se lassa bientôt de cette sorte d’enfer spiralant et noir où il s’était enfermé ; il éprouva le besoin de la lumière et monta vers la couleur comme vers un paradis » (in « Odilon Redon, le merveilleux de la peinture » de Marius-Ary paru en 1907 dans la Revue illustrée).

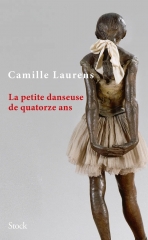

« Les nombreuses esquisses préparatoires montrent les difficultés techniques rencontrées par le sculpteur. Il a réalisé vingt-six études de la Petite danseuse, nue ou vêtue, en adoptant une vingtaine de points de vue différents. Il a du mal, par exemple, à représenter le pied gauche vu de dos, s’y reprend à plusieurs fois, il ne faut pas qu’il ait l’air déformé. Et comment parvenir à ce que la courbe des bras semble naturelle de quelque côté qu’on les regarde ? De plus près, il exécute aussi de nombreux dessins du visage de Marie. Sur les Quatre études de danseuse, on la voit de face, jolie brune aux joues rondes, aux yeux grands ouverts, au regard profond. Sans doute est-on là au plus juste de sa véritable apparence, tandis que sur les autres dessins ses traits sont plus vulgaires. »

« Les nombreuses esquisses préparatoires montrent les difficultés techniques rencontrées par le sculpteur. Il a réalisé vingt-six études de la Petite danseuse, nue ou vêtue, en adoptant une vingtaine de points de vue différents. Il a du mal, par exemple, à représenter le pied gauche vu de dos, s’y reprend à plusieurs fois, il ne faut pas qu’il ait l’air déformé. Et comment parvenir à ce que la courbe des bras semble naturelle de quelque côté qu’on les regarde ? De plus près, il exécute aussi de nombreux dessins du visage de Marie. Sur les Quatre études de danseuse, on la voit de face, jolie brune aux joues rondes, aux yeux grands ouverts, au regard profond. Sans doute est-on là au plus juste de sa véritable apparence, tandis que sur les autres dessins ses traits sont plus vulgaires. »