Evelyne Bloch-Dano annonce « Enquête sur le questionnaire » en sous-titre d’Une jeunesse de Marcel Proust. Les fameuses réponses écrites par le jeune Marcel dans l’album anglais d’Antoinette Faure – Confessions. An Album to Record Thoughts, Feelings, & c. – figurent au début de son essai. On pourra les comparer à la fin avec celles du second questionnaire dans Les Confidences de Salon.

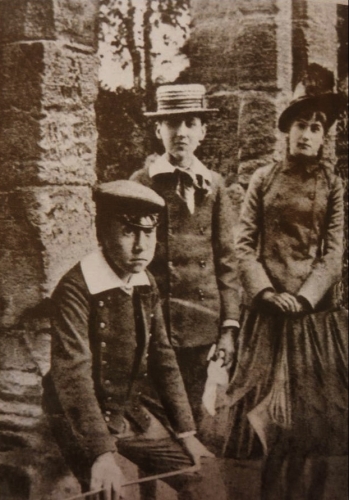

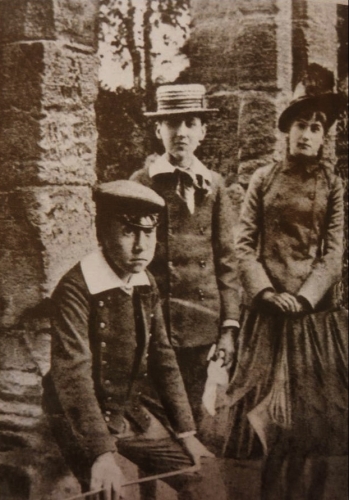

Marcel Proust (au milieu) et Antoinette Faure au parc Monceau (mai 1886)

(galerie de documents sur le site de l'autrice)

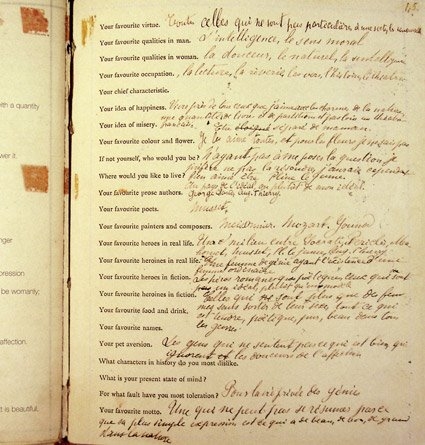

L’essai explore comment le « questionnaire de Proust », au départ un « divertissement de société », auquel il n’a jamais fait lui-même allusion, est devenu un mythe. L’album, « un petit cahier cartonné de rouge », a été retrouvé dans une malle en 1924 par le fils d’Antoinette Faure. Intrigué par l’objet, il y découvre des « confessions » généralement non signées, interroge sa mère qui reconnaît celle de Proust.

En 1949, André Maurois fait écho au questionnaire dans A la recherche de Marcel Proust, ainsi qu’au second, et c’est dès 1952 que naît l’idée de demander à des auteurs contemporains de répondre aux mêmes questions. Ainsi naît le « questionnaire Marcel Proust ». Celui-ci se répand aussi hors de la sphère littéraire, les journalistes s’en servent dans les revues, les journaux. On se souvient de Bernard Pivot qui en invente un autre, plus court, pour terminer son émission Bouillon de culture et de sa dernière question : « Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, l’entendre vous dire ? »

L’album d’Antoinette Faure a été vendu chez Drouot en 2003 pour 120 227 euros (à une société). Le voyant exposé à Cabourg en 2007 pour une « Journée proustienne », Evelyne Bloch-Dano peut un soir découvrir les autres pages de l’album feuilleté par des mains gantées et, sa curiosité piquée au vif, forme le projet d’enquêter sur ce document, de comparer les réponses du jeune Proust à celles des jeunes gens de son âge. « Tout simplement : était-il déjà exceptionnel ou, simplement, un garçon de son époque ? »

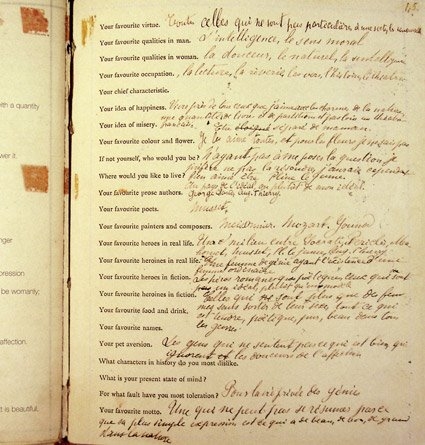

Réponses manuscrites de Proust (Open Culture)

L’essai cherche à identifier les relations sociales de Proust à cette époque, en commençant par Lucie et Antoinette Faure (filles du futur président de la République Félix Faure) avec qui il jouait dans les jardins des Champs-Elysées, « d’autres enfants des beaux quartiers », puis ses camarades de classe au lycée Condorcet. « C’est alors tout un monde qui a surgi, celui des jeunes filles de la bourgeoisie de la fin du dix-neuvième siècle, souvent originaires du Havre ou y ayant vécu comme la famille Faure. Quelques garçons aussi. A travers leurs goûts, leurs lectures, leurs rêves, leurs études, leurs habitudes, s’est dégagé le portrait d’une génération. »

Au dos de l’album, Antoinette a noté ses deux adresses, à Paris et au Havre. L’essayiste est partie sur les traces des demeures familiales et des modes de vie. Comment Marcel et Antoinette se sont-ils connus ? Elle s’est intéressée aussi au « vert paradis des amours enfantines », les Champs-Elysées. Elle s’est tournée vers les correspondances, les témoignages, en plus des origines du fameux « Confession Album ».

Une jeunesse de Marcel Proust livre une enquête très documentée. C’est à l’occasion des derniers jours de l’Exposition maritime internationale du Havre, durant l’été 1887, qu’Antoinette Faure a invité ses amis, des adolescents entre 14 et 18 ans, « cet âge incertain entre enfant et adulte ». Le dimanche 4 septembre, Marcel Proust, seize ans, a rempli le questionnaire. Evelyne Bloch-Dano s’attache à décrire la vie des jeunes filles à cette époque, celle où on commence à créer des lycées à leur intention, mais les amies d’Antoinette n’y vont pas, elles reçoivent de l’enseignement à domicile ou dans un « petit cours » privé.

Le contexte historique posé, l’essai passe à la description précise de l’album et cherche à dégager une méthode pour présenter les résultats détaillés : 24 questions, 42 jeunes gens, environ un millier de réponses. L’objectif : une « photographie d’ensemble » d’une part, et celle de Marcel Proust de l’autre. Test de personnalité, aspirations des filles et des garçons, goûts et couleurs… Et puis, forcément, toutes les questions qu’elle se pose devant les réponses – sincères ou poseuses.

« Je me demande finalement si le sujet de mon livre n’est pas là, dans cette quête d’une adolescence enfuie. Les biographes passent leur temps à faire revivre les disparus. Chaque nouveau personnage est une victoire sur la vie. Ou sur la mort ? Sans doute y a-t-il derrière cette obsession un néant que nous cherchons à repeupler. De quelles adolescentes effacées par l’Histoire, dans mon récit familial, les filles du Havre sont-elles les fantômes ? »

« En ce vendredi de février froid et ensoleillé, me voici à mon tour dans les jardins déserts où m’accueille le panneau de l’allée Marcel-Proust, à l’angle de l’avenue Gabriel et de la place de la Concorde. Pas de chevaux de bois, pas de voitures aux chèvres mais la statue, la pelouse, les pigeons sont fidèles au rendez-vous. Le « petit pavillon treillissé de vert » des « water-closets » remplit toujours sa fonction au bord de la contre-allée. Le kiosque de la marchande de sucres d’orge propose aux touristes des canettes de soda et des sandwichs. […]

« En ce vendredi de février froid et ensoleillé, me voici à mon tour dans les jardins déserts où m’accueille le panneau de l’allée Marcel-Proust, à l’angle de l’avenue Gabriel et de la place de la Concorde. Pas de chevaux de bois, pas de voitures aux chèvres mais la statue, la pelouse, les pigeons sont fidèles au rendez-vous. Le « petit pavillon treillissé de vert » des « water-closets » remplit toujours sa fonction au bord de la contre-allée. Le kiosque de la marchande de sucres d’orge propose aux touristes des canettes de soda et des sandwichs. […]