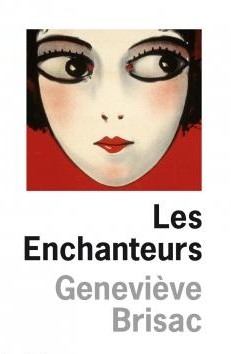

Revoici Nouk, l’héroïne de Petite et de Week-end de chasse à la mère (1996), dans Les enchanteurs (2022) de Geneviève Brisac (°1951). Il semble cette fois que Nouk – « Nouk, c’est le nom de la fille » – est bien son double. On reconnaît sa trajectoire, de l’Ecole Normale supérieure à un parcours dans l’édition. Dès le début, « elle » et « je » se côtoient : « Le cœur battant, le cœur lourd, elle remplit le coffre de sa voiture. Je la vois de dos pour le moment. Un dos étroit, des cheveux fous. » Plus loin, de cette femme qui vient de perdre son emploi, elle écrit : « C’est moi. Je me vois. »

Au début des études de Nouk, une seule nuit dans le « couvent » de Fontenay l’a fait fuir. Boursière, devenue « militante à plein temps », elle se met à imprimer des tracts avec Berg « aux yeux verts » et bientôt ils vivent ensemble. « Comme tant d’autres, convaincus de jouer une partie décisive avec l’histoire de leur temps, Nouk consacre ses journées à défendre le peuple chilien contre les attaques fascistes, bataille perdue ô combien. »

Quand une lettre officielle lui rappelle que « toute élève de l’Ecole » doit passer le concours de l’agrégation, elle prend le RER, suit des cours, lit, prend des notes, étudie, tout en menant un nouveau combat. « C’est le temps des réunions de femmes », du féminisme. Nouk obtient l’agrégation. Puis sans transition ni explication, au chapitre deux, la voilà internée. On la dit méchante, un « danger » pour les autres. Libérée après quelques mois, elle a compris que pour survivre, « il ne faut ni obéir, ni désobéir, il faut ruser. »

Quelques années plus tard, licenciée une première fois – « je suis celle qui trouble la vie de bureau par ses manigances » –, elle se récite son mantra : « Observe. Tout existe pour être raconté. Tu es humaine. » Elle se souvient de sa première rencontre avec Olaf quand elle était au chômage et enceinte. Cet autodidacte avait lancé L’Equipée – « des livres de mer et de marins » – et lui avait dit qu’ils se reverraient.

Après la naissance du bébé, il lui téléphone pour prendre de ses nouvelles. Il s’est renseigné : elle a bonne réputation, elle est « bosseuse », il la veut dans son équipe et lui donne le numéro de Morel qui « s’occupe de tout ». Au rendez-vous, Morel et l’autre bras droit d’Olaf cherchent à la dissuader. Ce n’est pas un job pour elle, « Olaf adore embaucher des petites meufs comme toi », « ses petits culs » ; elle est trop bourgeoise, « avec un bébé en plus » ; eux n’aiment pas son genre « de petite pute ». Refusant de se laisser intimider, quelques jours après, elle signe.

Dans « le harem d’Olaf », elle subit le bizutage des « Indiennes » (les jeunes employées) et les jalousies, mais s’accroche, se croit « plus forte et plus maligne », se montre indifférente aux regards méprisants. Seul compte Olaf avec ses regards, ses appels. Elle est « la favorite », elle dîne et voyage avec lui.

Son employeur suivant, Werther, un grand éditeur, adore les cafés, adore parler. Il aime qu’on l’écoute. Elle est à nouveau enceinte. Son nouveau bureau la déçoit, dans le local du fond, repeint après le suicide de son prédécesseur. Personne ne lui parle, sauf Werther. Nouk vit à Paris avec ses filles, Iris et Rose – réveils nocturnes, crèche, maladies enfantines. Berg vit à Marseille.

« La vie de Nouk à sa grande surprise est désormais une vie d’employée de maison d’édition comme les autres, routinière et prévisible. Employée avec enfants. Elle n’avait pas imaginé cela, mais elle s’y est habituée très vite. Il suffit de ne penser à rien, sinon aux choses à faire. » Malgré sa bonne relation avec Werther, qu’elle accompagne même à la piscine, qui l’emmène manger dans des endroits agréables, sa vie professionnelle paraît constamment menacée par des rumeurs hostiles.

Dans La Libre Belgique, Monique Verdussen estime que « Les Enchanteurs, par-delà une expérience où le désenchantement ne se refuse pas à la mélancolie, en appelle à une résistance résolue, soutenue par un joyeux élan vers la vie. Une écriture simple, le sens du détail mais de l’ellipse, une saine colère s’offrent, en prime, le plaisir de batifoler parmi les écrivains et les poètes. » Pour ma part, j’ai été gênée par la structure lâche du récit, les retours fréquents à la ligne, les phrases souvent basiques.

Les enchanteurs, pour Nouk, ce sont d’abord Olaf et puis Werther, son mentor. Mais leurs jeux du pouvoir et du sexe ne laissent aux femmes que des rôles d’intrigantes ou de jalouses. On est effaré des comportements méprisants, égocentriques et carrément sexistes qui font l’ordinaire de son milieu de travail. Selon Les Inrockuptibles, Geneviève Brisac a écrit là « Une chronique de la misogynie ordinaire doublée d’un roman d’initiation autobiographique subtil et féministe, drôle et mélancolique. »

« Avec Clara, on s’était connus à peine une année, et pourtant j’avais sans cesse éprouvé cette exigence contenue dans son regard intense, qui me criait « ne me déçois pas », et surtout « ne te déçois pas ». A une expression infime de son visage, je devinais ce qui lui déplaisait, une facilité, une rapidité qui réclamait la lenteur, des mots inutiles. Je me souviens de sa question quand j’osai lui montrer les bribes d’un nouveau roman : « Et toi, Fosco, où es-tu, dans ces pages ? » Clara traquait la jolie écriture qui n’avait rien à dire, les postures ennemies, le paraître, l’esbroufe, la comédie. « Je ne sais pas si j’ai du goût, mais j’ai le dégoût très sûr » (c’était du Jules Renard), provoquait-elle, fustigeant ces écrivains qui ont écrit des livres mais n’ont pas écrit le livre. »

« Avec Clara, on s’était connus à peine une année, et pourtant j’avais sans cesse éprouvé cette exigence contenue dans son regard intense, qui me criait « ne me déçois pas », et surtout « ne te déçois pas ». A une expression infime de son visage, je devinais ce qui lui déplaisait, une facilité, une rapidité qui réclamait la lenteur, des mots inutiles. Je me souviens de sa question quand j’osai lui montrer les bribes d’un nouveau roman : « Et toi, Fosco, où es-tu, dans ces pages ? » Clara traquait la jolie écriture qui n’avait rien à dire, les postures ennemies, le paraître, l’esbroufe, la comédie. « Je ne sais pas si j’ai du goût, mais j’ai le dégoût très sûr » (c’était du Jules Renard), provoquait-elle, fustigeant ces écrivains qui ont écrit des livres mais n’ont pas écrit le livre. »