« Le regard de Verhaeren / Verhaeren verbeeld », c’est le titre de l’exposition du Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK) consacrée à Emile Verhaeren en tant qu’écrivain-critique de l’art de son temps (de 1881 à 1916), la seule des expositions organisées pour le centenaire de sa mort encore en cours. A cette occasion, le musée gantois si agréable à visiter (et à découvrir de toute façon pour ses collections permanentes), inaugure un nouveau cabinet de dessins. Entre livres, illustrations et surtout peintures, pour la plupart du MSK, c’est un beau parcours dans cette période faste du renouveau artistique.

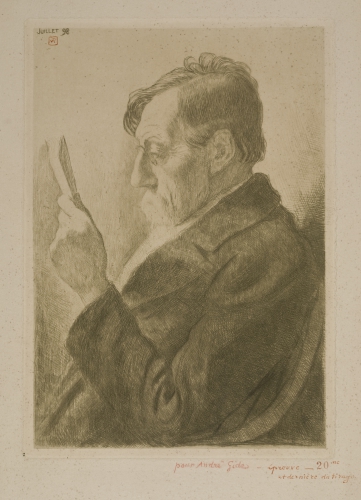

Théo Van Rysselberghe, Verhaeren lisant, 1898. Eau-forte, 241 x 171 mm, Gand, MSK

Subjectif et intuitif, Verhaeren cherche à transmettre « la sensation artistique », son enthousiasme pour les novateurs, les « intéressants oseurs ». « Dès ses premiers articles sur l’art, le caractère descriptif et illustratif du texte joua un rôle essentiel. » (Catalogue) « Nous ne prétendons nullement dire le dernier mot de l’art, mais uniquement le mot de l’heure et du moment. » L’émotion intense ressentie au contact direct avec l’œuvre d’art est pour lui une véritable jouissance – « une jouissance, oui, psychique et sensuelle ».

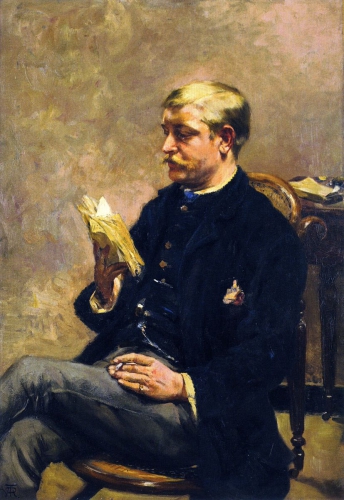

Théo Van Rysselberghe, Octave Maus lisant, 1883-1884.

Huile sur toile, 55 x 38 cm, Musée d'Ixelles, Bruxelles.

On découvre en entrant à l’exposition un beau portrait d’Octave Maus lisant (secrétaire des XX) signé Van Rysselberghe, accroché près de celui d’Edmond Picard (les yeux fermés) par Auguste Levêque. Picard, l’avocat bruxellois chez qui Verhaeren a fait un stage dans les années 1880, lui a fait découvrir « la vie artistique progressiste de la capitale » (Guide du visiteur). En vitrine, différents documents rappellent que Verhaeren écrivait dans des revues comme L’Art moderne et La Jeune Belgique.

Guillaume Vogels, Vue de plage, vers 1878. Huile sur toile, 41 x 61 cm, MSK.

Au mur, de salle en salle, des citations tirées de ses articles et essais permettent de suivre son regard sur les peintres qu’il aimait. Des paysages lumineux voisinent avec des portraits du poète par Maximilien Luce, dont il admirait l’intérêt pour les ouvriers, par Van Rysselberghe ou par George Lemmen, en hommage à « l’un des principaux acteurs du paysage culturel belge et européen vers 1900 » (Idem).

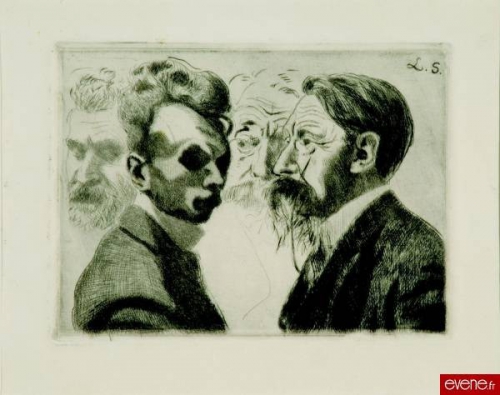

Léon Spillliaert, Double portrait de Léon Spilliaert et Emile Verhaeren (Edmond Deman en arrière-plan), 1908.

Pointe sèche, 114 x 152 mm, Zoersel, NF Art Gallery.

Verhaeren aimait aussi l’art des XVe, XVIe et XVIIe siècles, comme le rappellent ici, par exemple, des œuvres de Bruegel et de Jerôme Bosch – très beau Saint Jerôme en prière –, ainsi que ses monographies sur Rembrandt et sur Rubens : « On admire Rubens, mais on aime Bruegel. » Pour décrire la peinture flamande, Verhaeren parle d’une « manière solide, sanguine, profonde, large et grasse de sentir », privilégiant la sensualité et l’opulence.

Jheronimus Bosch, Saint Jérôme en prière, vers 1485-1495. Huile sur panneau, 80,1 x 60,6 cm, MSK.

Dans cette salle consacrée à « Verhaeren et l’art ancien », une gravure de Rembrandt où la grande aile d’un ange protège au dernier moment Abraham prêt à sacrifier Isaac ; des gravures de William Hogarth que Verhaeren appréciait particulièrement ; Melencolia de Dürer, peintre à la longue chevelure rousse qu’on peut voir ci-dessous (à droite) sur un tableau de Henri Leys le montrant en visite à Anvers.

Henri Leys, La visite d'Albrecht Dürer à Anvers en 1520, Huile sur panneau, 1855, Anvers, KMSKA.

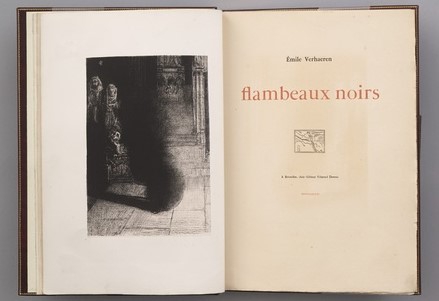

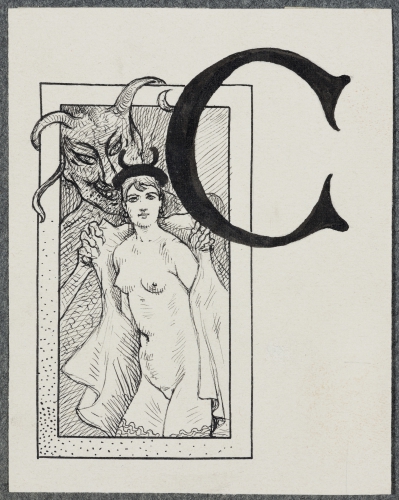

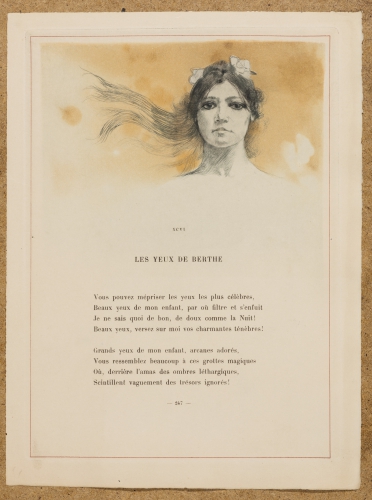

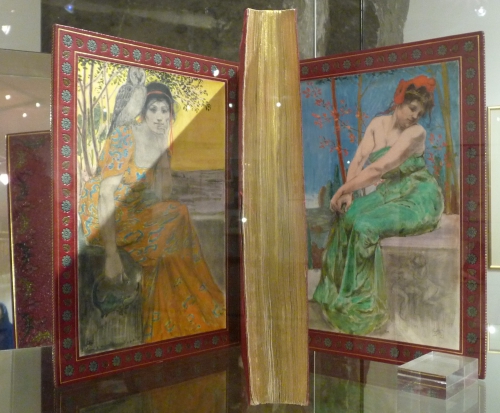

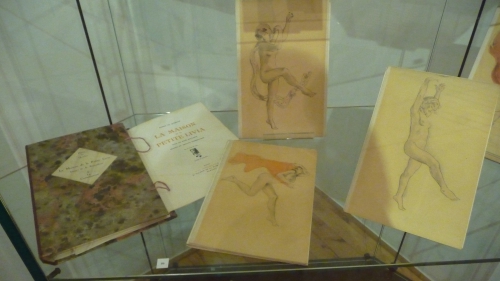

Les meubles de présentation en chêne clair comportent de nombreux tiroirs à ouvrir pour admirer des trésors conservés à l’abri de la lumière, des éditions anciennes, des illustrations : celles d’Odilon Redon, de Fernand Khnopf, de George Minne. Avec Edmond Deman, libraire et éditeur, un ami proche, qui a édité 18 livres de lui, Verhaeren partageait l’amour du livre où texte, graphisme et illustration visent à l’harmonie avec originalité. Les illustrations de Redon m’ont éblouie. (Il faut absolument ouvrir les tiroirs où reposent ces merveilles.)

La Lecture par Emile Verhaeren de Van Rysselberghe, cette grande toile de 1903 où le poète, en veste rouge, la main levée, lit un poème à un groupe d’amis attablés autour de lui, est évidemment l’œuvre phare de cette exposition. Vous y verrez de nombreuses toiles des peintres qu’il admirait et que je ne peux tous énumérer.

Théo Van Rysselberghe, La lecture, 1903. Huile sur toile, 181 x 241 cm, Gand, MSK.

De gauche à droite : Felix Le Dantec, Emile Verhaeren, Francis Vielé-Griffin, Félix Fénéon (debout accoudé),

Henri-Edmond Cross, André Gide, Henri Ghéon, Maurice Maeterlinck.

Bien sûr, Ensor, le « poète et musicien de la couleur », « coloriste impeccable », ou le « peintre de masques », est bien représenté. A découvrir, un prêt au musée pour deux ans, ses « Poissardes mélancoliques » (1892), œuvre vendue à un prix record chez Sotheby’s, et ce n’est pas la seule. (Des extraits de Verhaeren sur Ensor sont à lire ici.)

James Ensor, Les Poissardes mélancoliques, 1892

Huile sur toile, 100 × 80,5 cm. Collection privée. Courtoisie Sotheby’s

Admirateur des impressionnistes belges, Verhaeren s’enthousiasme ensuite, après le choc ressenti devant Dimanche à La grande Jatte de Seurat, pour les néo-impressionnistes français et belges. Il considère Van Rysselberghe, qui saura se dégager des règles, comme « le néo-impressionniste le plus complet ».

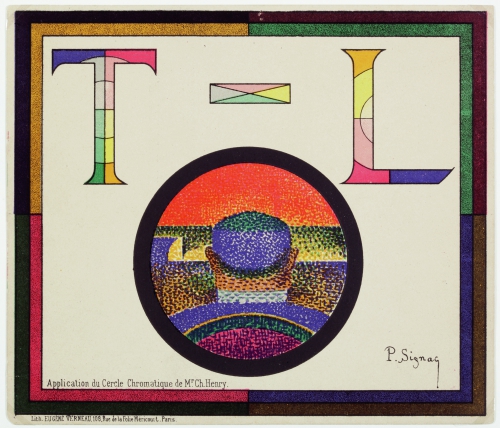

Paul Signac, Application du Cercle Chromatique de Mr. Charles Henry, 1888 / 1889.

Programme de la 5e nuit au Théâtre Libre à Paris, Lithographie en couleurs, 161 × 184 mm. Collection privée.

Que d’artistes à l’honneur ! Finch, Toorop, Anna Boch, Vogels, Mellery, Heymans, Claus, Le Sidaner, Signac, Cross… Un autre beau portrait de lecteur, celui de Laurent Van de Velde par Henry Van de Velde, assis dos à la plage, à la fois portrait et paysage.

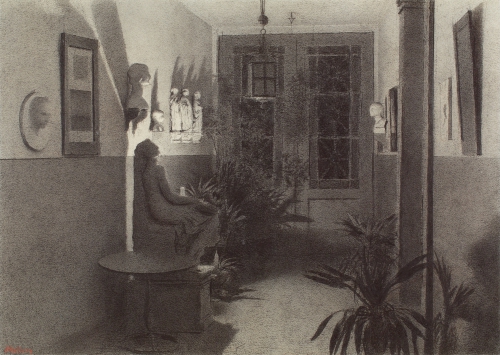

Xavier Mellery, Mon vestibule. Effet de lumière, vers 1889.

Craie et encre sur papier, 54 × 76 cm. Collection privée.

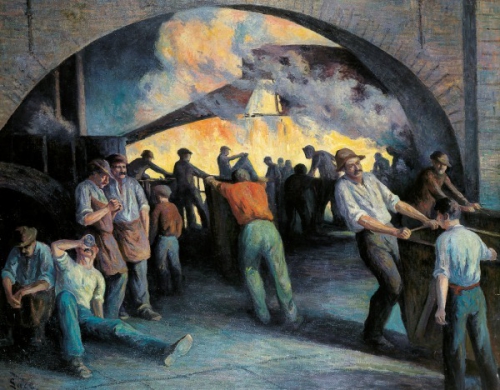

Le débat sur la place de l’art dans la société, sur son rôle émancipateur – « un art pour tous », importe à Emile Verhaeren. Il apprécie les artistes qui montrent l’homme au travail (comme Meunier), les conditions de travail et de vie du peuple (comme Luce, Laermans).

Auguste Rodin, La Douleur, vers 1903–1904. Plâtre, 25 x 25 x 28 cm. Collection privée.

Le symbolisme lui semble plus difficile à appréhender en peinture, mais le touche beaucoup, lui qui sait la force des images en poésie. Il admire les sculptures d’Eugène Carrière et de Rodin. Du premier, on peut voir aussi un étonnant Sommeil (Jean-René Carrière) d’une modernité inattendue.

Maximilien Luce, Fonderie à Charleroi, la coulée, 1896.

Huile sur toile, 130 x 160 cm, Mantes-la-Jolie, Musée de l’Hôtel-Dieu.

Ce très bel hommage à Verhaeren en passeur d’art est présenté à Gand jusqu’au 15 janvier et se prolonge dans un riche catalogue bilingue, qui explicite et illustre le rôle d’Emile Verhaeren au tournant du XXe siècle.