Au musée BELvue, à côté du Palais royal de Bruxelles, la Fondation Roi Baudouin propose « Art Déco. Le style d’une société en pleine mutation ». Comme pour l’Art nouveau en 2023, elle participe à cette année anniversaire de l’Art Déco en montrant à travers des pièces de sa collection et des prêts « comment ce style "moderne" et emblématique reflète l’évolution du monde après la Première Guerre mondiale ».

Entrée de l'exposition

Photo du musée Van Buuren et grand vase géométrique de Charles Catteau,

présenté à l'Exposition internationale de 1930 (Liège), Boch-frères Keramis-La Louvière, grès émaillé

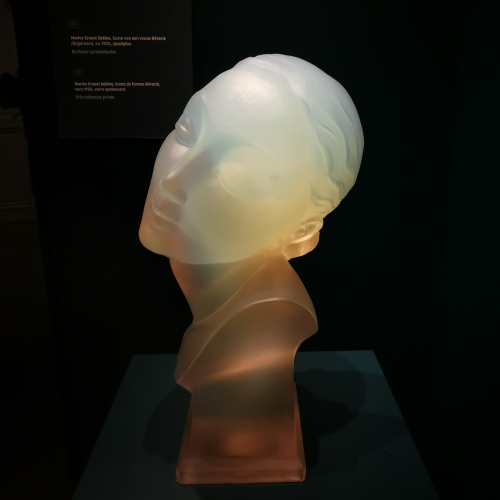

L’exposition a pris place au BELvue même (entrée gratuite). Autour des objets présentés dans des vitrines, de grandes photos de bâtiments Art Déco de la capitale magnifient le décor. Dès la première salle, des pièces exceptionnelles montrent l’attention des artistes à la qualité des matériaux (argent, vermeil, œil de tigre pour un calice), à la stylisation des lignes (bustes en marbre ou en verre opalescent) ou à leur géométrisation. On admire la splendide Victoire à la couronne de laurier de Marcel Wolfers (ivoire, bois, laque) qui figure à l’affiche.

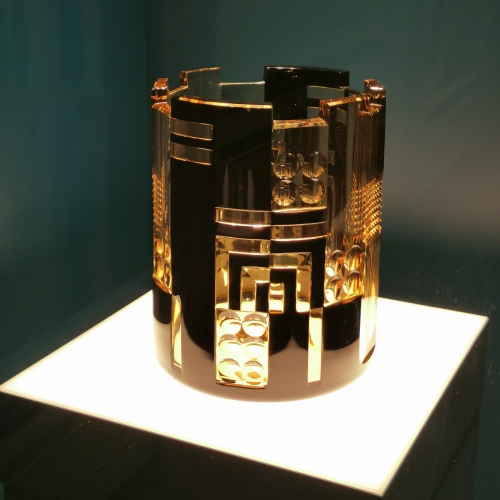

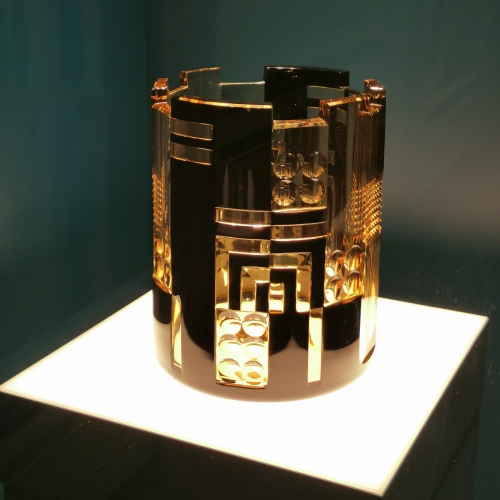

Charles Graffart, vase Cardinal, vers 1930, cristalleries du Val-Saint-Lambert, cristal doublé, moulé et taillé

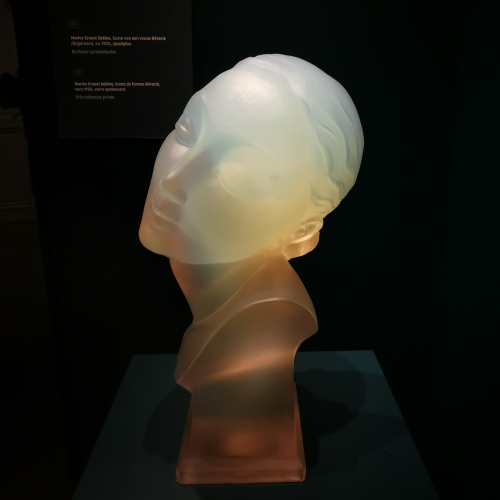

Marius Ernest Sabino, buste de femme Rêverie, vers 1925, verre opalescent, collection privée

De la même période, vers 1930, on découvre d’un côté un formidable vase Cardinal en cristal doublé, moulé et taillé du Val-Saint-Lambert, de Charles Graffart, de l’autre un grand vase géométrique en grès émaillé de Charles Catteau dont on trouvera un grand ensemble de vases dans la salle suivante. Deux remarquables bustes de femme en verre opalescent de Marius Ernest Sabino viennent d’une collection privée.

Charles Catteau, ensemble de vases de style Art Déco, Boch frères Keramis-La Louvière

René Lalique, vase aux écureuils, verre moulé pressé, collection privée

« Aucun style ne s’est répandu aussi vite que l’Art Déco. » A côté des objets luxueux destinés à une élite, ce style s’adresse aussi à la classe moyenne qui trouve dans les grands magasins des objets modernes et élégants plus accessibles. Couleurs vives, décor « africaniste » ou perruches stylisées, le monde de Catteau vous est peut-être familier si vous suivez « Affaire conclue » où ses vases sont souvent présentés. En plus de belles pièces du Val-Saint-Lambert, deux vitrines contiennent des objets décoratifs aux motifs animaliers des trois grands verriers Art Déco : Lalique, Sabino et Pierre d’Avesn.

Charles Soudant, Conquête, vers 1925, bronze

Vue partielle de la dernière salle (deux tabourets constructivistes de Huib Hoste, vers 1930, bois peint)

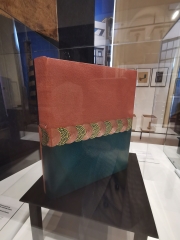

On sort des sentiers battus dans la dernière salle, sous le signe de la modernité : simplicité des lignes architecturales ou du mobilier, vitesse des moyens de locomotion (formidables bouchons de radiateur), et aussi, belle surprise, un magnifique ensemble de reliures Art Déco. Une expo à ne pas manquer. Jusqu’au 4 janvier 2026 au musée BELvue. (Hélas, ne comptez pas y manger de sitôt : le chouette restaurant « Les Filles » vient de fermer définitivement ses portes.)