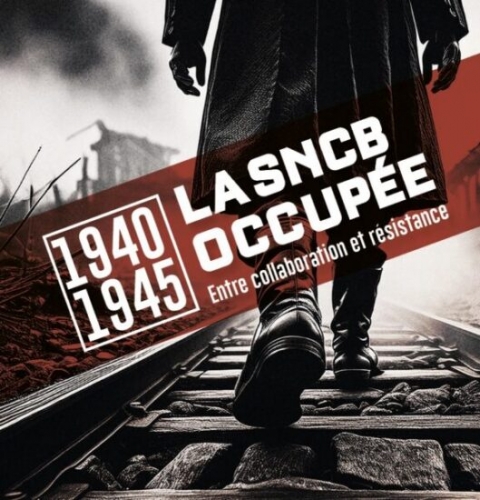

L’exposition en cours à Train World, « La SNCB occupée », permet de mieux se rendre compte du rôle de la Société nationale des Chemins de fer Belges sous l’Occupation allemande. L’expo inscrite « dans le cadre du travail de mémoire de la SNCB » a bien sa place dans l’ancienne gare de Schaerbeek devenue Train World, musée du train. L’entrée est gratuite pour les jeunes et les groupes scolaires.

Train World (ancienne gare de Schaerbeek), place Princesse Elisabeth

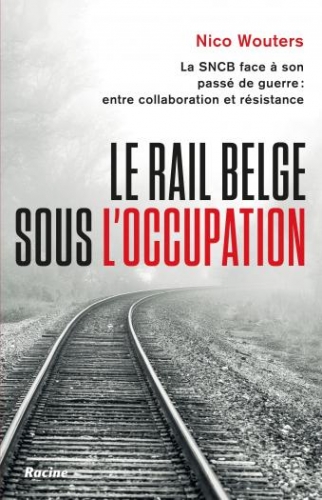

La présentation du sujet sur le site en montre bien les enjeux : « L’histoire de la SNCB pendant cette période complexe est pleine de contradictions, entre collaboration et résistance. » On n’en a pas beaucoup parlé avant la publication au début de ce XXIe siècle de deux livres : La Belgique docile (sous la direction de Rudi Van Doorslaer), puis Le rail belge sous l’Occupation (Nico Wouters).

L’exposition se déploie dans tout le musée : un parcours chronologique avec des affiches d’époque, des photos en noir & blanc et des panneaux explicatifs qui suivent des moments clés de l’histoire de la SNCB dans la guerre. De 1919 à 1939 dans la salle des guichets, qui présente le contexte international, puis durant la deuxième guerre mondiale, de 1940 à 1945, dans le hall d’exposition des trains. Le plan reçu à l’entrée indique clairement la succession des thèmes abordés.

1922, marche sur Rome qui facilitera l’accès de Mussolini au pouvoir.

1923, Occupation de la Ruhr par 60 000 soldats français et belges, « qui entend s’opposer par la force au défaut de paiement des indemnités de guerre par l’Allemagne ».

1932, conférence internationale de Lausanne et accord pour suspendre le paiement des réparations de guerre de l’Allemagne (un huitième a été remboursé par les Allemands à cette époque).

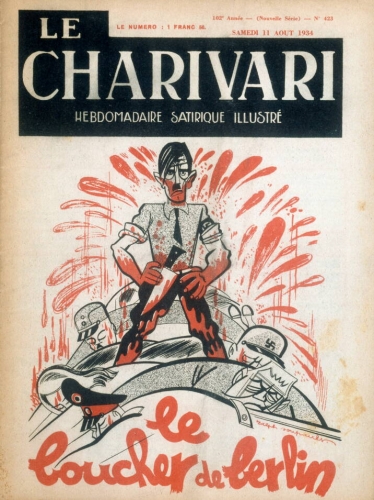

1934, couverture du Charivari avec une caricature sanglante du « boucher de Berlin », deux mois après la Nuit des longs couteaux.

Ces exemples d’informations souvent concises sur l’évolution de la situation en Europe portent sur des événements qu’on ne connaît pas forcément si l’on n’est pas historien. Quand j’étais jeune, le cours d’histoire s’arrêtait à la guerre 1914-1918. Une grande photo de Chaplin dans « Le Dictateur » orne un mur de l’ancienne gare juste avant la sortie vers la « promenade ferroviaire » et l’accès au grand hall d’exposition pour la suite et le cœur du sujet : 1940-1945.

Derrière une maquette de la locomotive à vapeur Le Belge, image du film Le Dictateur avec Charlie Chaplin

Avant la guerre, la SNCB « est gérée comme une entreprise privée, mais l’Etat en reste l’actionnaire majoritaire. » Narcisse Rulot en est le directeur général. La crise économique des années 1930 l’a obligé à licencier d’importants effectifs, ce qui l’a rendu impopulaire auprès des syndicats. Une photo d’octobre 1940 montre un train chargé de matériel roulant belge réquisitionné et destiné à l’Allemagne. A la fin de ce mois, les premières mesures antijuives sont prises en Belgique ; on montre une affiche de la ville de Boom enjoignant les Juifs à s’inscrire dans un registre communal (14 décembre 1940).

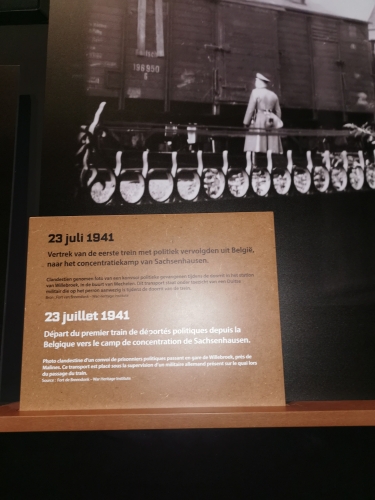

23 juillet 1941 Départ du premier train de déportés politiques

depuis la Belgique vers le camp de concentration de Sachsenhausen

Novembre 1941, un groupe de résistance (« CF ») est créé au sein de la SNCB.

11 mars 1942, ordonnance sur le travail obligatoire des juifs en Belgique.

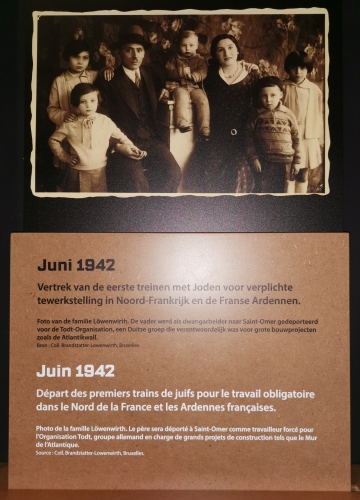

Juin 1942, départ des premiers trains de juifs pour le travail obligatoire dans le Nord de la France et les Ardennes françaises.

4 août 1942, départ du premier train de juifs vers le centre d’extermination Auschwitz-Birkenau (photo de juifs hongrois embarqués dans un wagon de marchandises de la SNCB en juin 1944)

Novembre 1942, refus de la direction de collaborer au travail obligatoire du personnel de la SNCB en Allemagne, suite à l’arrestation d’un chef d’atelier opposé à l’enrôlement des ouvriers.

Photo de la famille Löwenwirth.

Le père a été déporté à Saint-Omer comme travailleur forcé pour l'organisation Todt.

Le directeur des Chemins de fer belges justifiait la nécessité de collaborer avec les Allemands pour trois raisons surtout : assurer l’approvisionnement alimentaire, permettre à l’économie belge de continuer à fonctionner et à près de cent mille employés de ne pas se retrouver sans ressources.

On montre des photos de propagande qui font l’éloge du « 300 000e » travailleur volontaire en Allemagne (on les estime à environ 200 000) ou des colonies de vacances et camps pour la jeunesse. Au moins 15 000 enfants (généralement des enfants de collaborateurs) ont été envoyés en Allemagne entre 1941 et 1944.

Ianchelevici, Le Souffle, plâtre, Musée Ianchelevici, La Louvière

projet pour le monument de la Résistance nationale à Liège

On présente aussi à l’exposition les trains de déportation, le « train fantôme », un projet de monument (ci-dessus) sculpté par Ianchelevici (Le Souffle), le décompte des « persécutés politiques » (opposants, résistants, otages, ouvriers et employés sanctionnés) déportés dans les camps de concentration [dont faisait partie mon grand-père, détenu du 15 juillet 1944 au 13 avril 1945, dates précises retrouvées sur le site de la Résistance belge où l’on peut chercher des résistants par leur nom]. Comment ne pas penser aussi à ses enfants dont ma mère, ma tante et leur frère Hilaire en regardant cette vidéo d’archives où l’on voit entre autres des résistants traverser les voies ?

« La SNCB occupée » est une exposition intéressante sur la Seconde guerre mondiale vécue en Belgique, montrée sous un angle particulier et inédit. 200 archives et objets. Elle se visite à Train World jusqu’au 28 juin 2026.