Le sculpteur Constantin Meunier (1831-1905) était aussi peintre, comme l’a rappelé une belle rétrospective à Bruxelles il y a une dizaine d’années. A Namur, le musée Rops lui consacre une exposition temporaire : Constantin Meunier. La genèse d’une image (jusqu’au 7 septembre). Meunier a rencontré Félicien Rops (1833-1898) à l’Atelier Saint-Luc à Bruxelles et ils se sont retrouvés par la suite dans diverses associations artistiques.

Constantin Meunier, Le retour des mineurs, s.d., huile sur toile, 151 x 233 cm, Bruxelles, MRBAB

(Un détail du trio central figure à l'affiche de l'exposition du musée Rops, où cette grande toile est exposée.)

Artiste réaliste, Meunier « a marqué son époque en donnant une voix au monde ouvrier et en mettant en avant la noblesse du travail » (dépliant de présentation). Vers la fin des années 1870, il se met à peindre des scènes sociales, à dessiner la vie ouvrière – on en tirera des estampes – et aussi à illustrer des œuvres littéraires. Il influence d’autres artistes, également exposés ici.

Constantin Meunier, La descente des mineurs, s.d., huile sur toile, Bruxelles, MRBAB

Dans la première salle, les œuvres témoignent des conditions du travail à la mine, rendent les couleurs sombres des charbonnages, comme dans sa spectaculaire peinture Descente des mineurs. Son fils Karl Meunier est l’auteur d’une eau-forte d’après Le Grisou, pour l’album Au pays noir. On verra plus loin un petit plâtre, d’une collection privée, d’après cette terrible sculpture d’une femme penchée vers son fils étendu, retrouvé parmi les morts (visible aux MRBAB).

Maximilien Luce, Les Bords de la Sambre, 1896, huile sur toile, 69,8 x 91,4, Bruxelles, MRBAB

Parmi les artistes influencés par Constantin Meunier, qui joue un rôle important dans le renouveau artistique de son époque, beaucoup sont également fascinés par ce monde de la mine et les paysages industriels. Maximilien Luce peint Les Bords de Sambre avec leurs cheminées et leurs fumées. Karl Meunier grave un paysage de terril d’après une peinture à l’huile de son père.

Constantin Meunier, Autoportrait, huile sur toile, 1885, Bruxelles, MRBAB

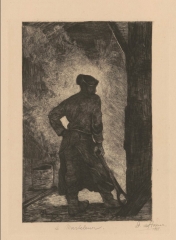

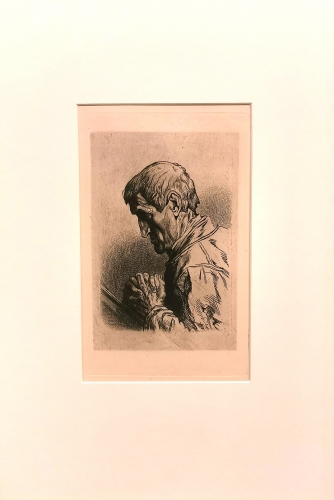

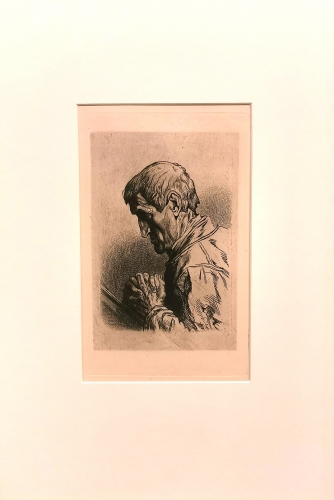

Pour son autoportrait de 1885, Constantin Meunier a choisi de se montrer devant le paysage de cette région, le pays noir. Sa Tête de paysan, gravée directement sur une plaque de cuivre, frappe par sa force expressive. Il a gagné le premier prix du journal L’Artiste avec Tête de femme de profil. D’autres estampes signées « C. Meunier » ont été gravées par son frère Jean-Baptiste Meunier. Sur une affiche lithographique réalisée pour les chemins de fer belges, un débardeur debout (travailleur du port d’Anvers) figure à l’avant-plan, sur quasi toute la hauteur, sous le nom ANTWERP, en lettres capitales.

Constantin Meunier, Tête de paysan, 1875, eau-forte sur papier,

Namur, Musée Félicien Rops

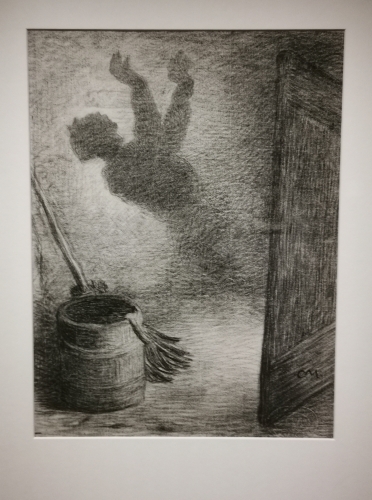

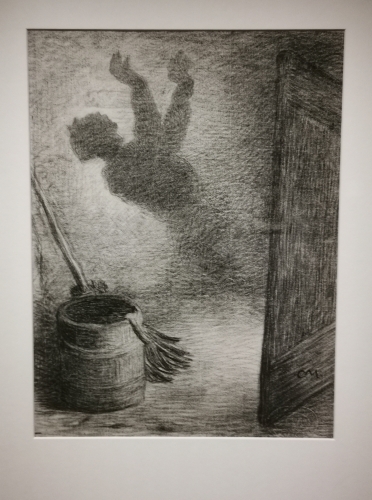

Meunier est aussi illustrateur. Notamment pour Un mâle, roman de Camille Lemonnier qui a fait scandale à sa parution en 1881. Meunier a réalisé un portrait très vivant du romancier à l’aquarelle, prêté par le musée d’Ixelles (dont la rénovation devrait se terminer l’an prochain). On découvre d’autres dessins au fusain pour Le Mort de Lemonnier, comme L’ombre de Hein qui hante Balt et Bast (ses meurtriers) ou La Glèbe, sujet qu’il reprendra dans un haut-relief en bronze. Un des atouts de l’exposition, c’est de montrer les variantes sur un même sujet et dans des techniques différentes.

Constantin Meunier, L’ombre de Hein qui hante Balt et Bast, maquette pour Le mort,

vers 1902, fusain sur papier, Bruxelles, MRBAB

Meunier revient à la sculpture vers 1885. Dans la salle du rez-de-chaussée où se dressent quelques beaux bronzes – Le Marteleur, Le Débardeur, Hiercheuse appelant… – sont exposées des gravures qu’ils ont inspirées à d’autres artistes du dix-neuvième siècle, parmi lesquels Auguste Danse, son beau-frère. Bonne idée d’afficher un « Lexique » caractérisant ces termes d’autrefois (débardeur, grisou, hiercheur, puddleur, marteleur, glèbe) dont nous ne connaissons pas toujours la signification précise.

Constantin Meunier, Hiercheuse appelant, Le Marteleur, Le Débardeur,

sculptures en bronze (vue partielle)

Meunier ne s’est pas engagé politiquement, mais son œuvre révèle son soutien à la lutte ouvrière. Steinlen s’est inspiré de lui pour les lithographies de l’album Les gueules noires d’Emile Morel, « publié par un hebdomadaire français de tendance anarcho-syndicaliste » en 1896 (Dossier de presse).

Centrée sur l’image, cette facette méconnue de l’œuvre de Constantin Meunier, l’exposition restitue tout un monde. « Il a affirmé qu’il avait beaucoup de compassion pour ces ouvrières et ces ouvriers, pour toutes ces personnes qui étaient exploitées. Et sur base de ce constat, on peut faire deux choses. On peut montrer la souffrance, les traces d’exploitation sur le corps, dans un moment de vérisme ou de naturalisme, ou on peut rendre justice d’une autre manière, en glorifiant le travail et en présentant ces personnes comme des êtres qui sont dignes et beaucoup plus philosophes d’une certaine manière. Cette seconde manière est celle que Constantin Meunier va privilégier » (Filip Dorssemont, commissaire de l’exposition).