Dans Vie de ma voisine, Geneviève Brisac fait place au récit d’une femme qui l’a abordée dans l’immeuble où en deuil, fuyant le passé, elle vient d’emménager. Cette voisine voudrait lui parler de Charlotte Delbo : « Je vous ai entendue l’évoquer à l’occasion de son centenaire, et je la connaissais. »

Quelques jours plus tard, Geneviève Brisac monte chez sa voisine, elles discutent de Charlotte Delbo, « de sa passion de vivre, de son exigence, de son engagement politique aussi ». Jenny, née en 1925, ne veut pas y ajouter l’histoire de sa propre vie ni « écrire le énième Tartempionne à Auschwitz », plus tard peut-être ; c’est de Charlotte Delbo, leur amie commune, qu’elles parlent.

Puis Jenny dépose une lettre dans sa boîte, où elle a copié ces mots de Scholastique Mukasonga : « Qu’on ne vienne pas me parler de deuil si ce mot signifie que les tiens s’éloignent. Au contraire, ils sont à tes côtés, pour te donner le courage de vivre et de triompher des épreuves. Ils sont à tes côtés, tu peux compter sur eux. » – « Ces phrases me coupent le souffle, à moi aussi. »

Quand elles se revoient, elles boivent du thé noir. Jenny lui montre une photo de Rivka et Nuchim Plocki, ses parents morts en août 1942, tous deux « polonais, juifs et athées ». Rivka avait quitté son village en 1918 ; dans la deuxième république de Pologne, elle avait adhéré au Bund, une « organisation marxiste juive révolutionnaire et mythique » des travailleurs juifs de Lituanie, Pologne et Russie. Cette militante qui se revendique de Rosa Luxemburg aspirait à « vivre vraiment et vivre libre ».

En 1924, elle a rejoint Nuchim Plocki à Joinville – le professeur de russe et de polonais, polyglotte, ne trouvait pas de travail en Pologne et ne s’était pas senti bien en Palestine. Leur fille est née l’année suivante, Jenny a reçu la nationalité française. Les parents travaillaient à l’usine de chocolat Menier, puis ils ont ouvert un petit commerce de chaussettes et de bas de laine. En 1928 est né le petit frère, Maurice.

Les deux femmes retournent sur les lieux où ils ont vécu. D’abord inquiète, Jenny voit affluer des souvenirs : les mouchoirs en tissu rebrodés, les odeurs d’antan, les confitures et les gâteaux de sa mère, experte en rangement. « Tout, dans le minuscule logement, est rangé avec une précision de matelot. » Jenny aussi sait ranger, c’était obligé quand on vivait à quatre dans vingt mètres carrés. « Cela donne à son appartement d’aujourd’hui la clarté d’une pensée. »

Jour après jour, la voisine raconte sa famille, l’enthousiasme de l’engagement politique, la déception d’une visite à sa grand-mère en Pologne. En France, à l’école élémentaire, elle s’est fait une « copine » pour la vie, Monique, une fille intelligente, qu’elle retrouve à la rentrée de 1939 à l’Ecole Primaire Supérieure. Jenny lit beaucoup, fait la lecture à voix haute à son père. A présent, sa bibliothèque compte des milliers de livres – « Si mon père avait pu voir ça, il aurait été heureux. Elle rayonne devant les livres parfaitement rangés. Et moi j’ai honte de ma bibliothèque trouée, des abandons successifs que j’ai faits des livres de ma bibliothèque au fil du temps, à chaque déménagement. »

Eté 1936 : congés payés, colonie de vacances à l’île de Ré, éducation populaire, gymnastique pour tous, y compris les filles ! En 1939, conscient du péril nazi, son père voudrait aller en Angleterre, mais sa mère ne parle pas anglais et ne veut pas encore recommencer sa vie. Jenny est de son côté, elle aime vivre en France. La guerre est déclarée, et bientôt les premières mesures antijuives ; une des tantes Plocki veut absolument « se faire ficher », alors ils se déclarent tous, « la décision la plus catastrophique » de leur vie.

En quelque cent cinquante pages, dans le dialogue entre la narratrice et sa voisine, sont racontées les difficultés de l’exil, l’éveil intellectuel, puis la tragédie de la guerre – bien qu’un temps, Jenny aille beaucoup au théâtre ou à l’opéra –, du port de l’étoile jaune aux rafles. Grâce à la loi « qui stipule tout simplement que tout enfant né en France est français » et à la lucidité de leurs parents qui décident de ne pas garder leurs enfants avec eux quand ils ont été arrêtés, ce qui choque certains, Jenny et son frère vont survivre.

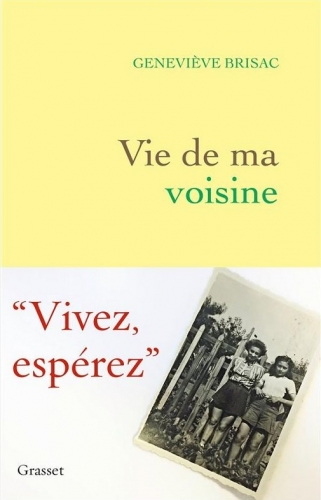

De ses archives, elle tire une carte-lettre où son père leur a écrit : « On part demain, ne nous envoyez plus rien. Nous sommes en bonne santé pour partir travailler ». Un mois plus tard leur est parvenu un bout de papier ramassé par un cheminot, un message en yiddish que Jenny n’a fait traduire que presque quarante ans plus tard et qui se termine sur ces mots : « Vivez et espérez. »

Après la Libération, des rencontres, le travail d’enseignante, le combat politique, les manifestations. Au milieu des années cinquante, à un dîner, Jenny rencontre Charlotte Delbo, elles deviennent amies. Pour échapper à la tristesse – les absents leur manquent –, Jenny et Geneviève parlent de Mai 68. « Certains disent que Mai 68 vit le triomphe du cynisme. Pas nous, qui continuons à croire à la force de l’intelligence, aux idées, et aux gens. »

Vie de ma voisine, à petites touches, sans pathos, est le récit d’une rencontre entre deux femmes. Les petits détails d’hier ou d’aujourd’hui y ont un sens. Les mots, les livres, les poèmes y ont de l’importance. La vie d’une voisine est un témoignage. Laisser le passé nourrir et éclairer le présent, en parler, se souvenir, c’est continuer à aimer la vie en regardant le monde en face.

« J’allume une cigarette. Tout pèse soudain une tonne.

« J’allume une cigarette. Tout pèse soudain une tonne.