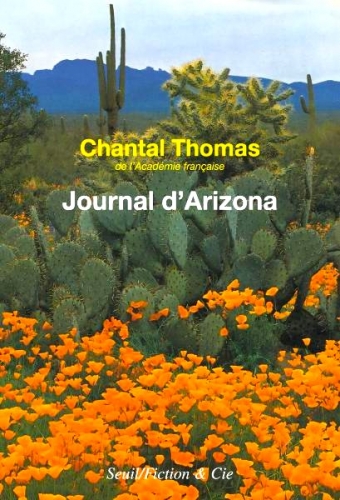

Journal d’Arizona et du Mexique (2024), le dernier titre publié de Chantal Thomas, reprend un Journal qu’elle a tenu de janvier à juin 1982 dans ces deux pays. Spécialiste du XVIIIe siècle, élue à l’Académie française en 2021 (succédant à Jean d’Ormesson) elle a enseigné la littérature française aux Etats-Unis pendant quelques années.

Dans une « Ouverture » de quelques pages, elle raconte à sa manière – mélange de moments vécus, de rencontres, d’histoires qu’on lui a racontées – comment elle est arrivée en Arizona pour donner des cours à l’université de Tucson alors qu’elle rêvait d’aller en Alaska. C’est l’émotion ressentie en voyant Seule la vie est éternelle, le film de François Busnel et Adrien Soland sur Jim Harrison, qui l’a rendue « curieuse d’ouvrir [son] cahier d’un printemps au désert, de laisser advenir, entre les mots, images et sensations ».

« Pour mémoire », Chantal Thomas rappelle qu’en 1982, Mitterand venait d’être élu en France, Reagan aux Etats-Unis. C’est l’année où apparaît le mot SIDA, « l’année qui sonne le glas du goût de l’instant et du plaisir insouciant ». Arrivée à Tucson le 13 janvier, elle se réjouit d’avoir quitté « le froid de New York ». Deux nuits à l’Holiday Inn. A la fenêtre, « la ligne des montagnes aux sommets enneigés, le ciel immense. Arizona. Horizon. » Breakfast. Hommes d’affaires.

A la recherche d’un logement, avec l’aide d’une collègue, elle découvre qu’on appelle là-bas « Château » des constructions basses autour d’une piscine. Invitée à dîner chez le « chairman », elle apprend que Simenon a séjourné deux ans à Tucson. Après s’être rendue à l’université en auto-stop, elle est réprimandée, avertie avec insistance du danger. Il lui faudra une bicyclette. Avant d’aborder La vie de Marianne de Marivaux, le sujet de son cours, elle interroge les étudiants sur la lecture.

Un jour, au feu rouge, un cow-boy à cheval s’arrête à côté d’elle. Bref échange. Sa joie en découvrant que le nom de sa rue est dans Sur la route de Kerouac (son copain Alan Harrington y habitait). La photo de couverture correspond à l’une des cartes postales insérées dans son Journal, adressées à sa mère et à sa grand-mère (recto et verso).

Lectures (Marivaux, Diderot et d’autres), rencontres, découverte de la ville, des cafés, des magasins (elle meurt d’envie de s’acheter des bottes « western »). Chantal Thomas note aussi des rêves, ses préoccupations par rapport à Franck qui est resté à New York, à ses remarques sur son âge, trente-sept ans, « le moment pour avoir un enfant ». Elle pense à la vie de Kerouac, de Simenon. Observe les gens au restaurant, les cactus et leurs fleurs, le désert.

Elle écrit sur ses étudiants, leur comportement, leur tenue, leurs questions. « Vicky prend la parole pendant mon cours et m’accuse d’être trop fusionnelle avec le texte, au lieu de fournir aux étudiants des instruments de critique : textuels et politiques. Elle a raison : seul ce que j’aime me donne envie de réfléchir. Je lui propose de le faire elle-même dans un exposé. »

La bicyclette n’étant pas pratique quand il pleut, elle projette de louer une petite voiture blanche puis achète une grande voiture noire « de gangster ». « Travailleurs mexicains, indiens, gens de maison, personnes âgées, paumés de divers horizons, saisonniers de mauvaise saison : ils représentent tous, d’être sans voiture, des largués du triomphalisme américain. »

Souvenirs de New York, boîte de strip-tease masculin, cours de conversation, questions qu’elle se pose : « Rompre ou non avec Franck ? Prendre ou non un poste de professeur à l’université d’Arizona ? Des années plus tôt à New York : Enseigner le français ou faire du strip-tease ? » Le Journal passe d’un sujet à l’autre. Nombreuses évocations du désert. Elle entame une relation avec Guillaume qui y a une maison. « Arizona, me dit-il, signifie petite source en langue indienne, pima. Tout seul dans son oasis, il puise sans fin à la petite source. »

Elle nage dans la piscine à la belle étoile. A New York, entre Franck et elle, tant de scènes, d’opposition, qu’elle résume ainsi : « une vie américaine, à la campagne, ou une vie française, à Paris. Une famille ou pas de famille. Thoreau contre Mme du Deffand. » Retour à Tucson dans la poussière puis la pluie, le brouillard : « Je fonce comme la perdue que je suis. »

« De quoi est faite l’ardeur de voyager ? Sa brûlure ? De tous les moments sans hiérarchie. De toutes les rencontres. » Voilà qui résume bien ce Journal d’Arizona et du Mexique où Chantal Thomas, à bâtons rompus, nous emmène en voyage et se raconte, de façon si peu académique.

« Qu’est-ce que j’aime ici ?

« Qu’est-ce que j’aime ici ?