Du Ki kii kii chez Murakami au Cui-cui, cui-cui chez Sansal, des oiseaux nichent dans nos lectures. Parmi les Romans 1999-2011 de Boualem Sansal (excellent Quarto), Harraga (2005) donne la parole à une femme d’Alger, Lamia – une histoire « véridique » (Au lecteur, à lire en ligne). Le premier des cinq actes s’ouvre sur un poème « Bonjour, oiseau ! » dont la chute est un avertissement : « Un oiseau, c’est beau / Hélas, il a des ailes. / Comme elles lui servent pour se poser / Elles lui servent pour s’envoler. C’est tout le drame avec les oiseaux. »

Alger / Source : http://diaressaada.alger.free.fr/index.html

Quand une inconnue frappe à la porte de Lamia, « menue, vêtue à la Star’Ac », un « scandale ambulant », celle-ci ne peut qu’ouvrir à la jeune fille visiblement enceinte de plusieurs mois qui cherche « Tata Lamia ». Chérifa, seize ans, est envoyée par Sofiane, le frère de Lamia « parti pour ne jamais revenir » et qui lui manque tant, de même que sa « tendre et douce » Louiza, son amie d’enfance, mariée à seize ans « à un clochard d’une lointaine banlieue maintes fois sinistrée qui lui a fait une ribambelle de filles et pas un garçon. » La jeune inconnue va bouleverser sa vie.

D’abord celle-ci a vite fait de s’installer et de semer des affaires un peu partout dans la grande maison ; Lamia, arrachée à ses habitudes, est en même temps « folle de rage » et « ravie de sa présence ». Chérifa a rencontré Sofiane à Oran et il a dû, imagine-t-elle, lui recommander sa sœur « toubib » en ces termes : « Elle est vieille, grincheuse comme un cactus, mais c’est bon pour le petit. Il filera droit. »

Pédiatre à l’hôpital Parnet, Lamia est attachée à sa « bonne vieille solitude » et à sa « vieille demeure deux fois centenaire ». Bâtie et habitée par un officier turc puis par un vicomte français, un Juif, des pieds-noirs, enfin par ses parents « descendus de la Haute Kabylie après l’indépendance », elle est pleine de mystères, de fantômes même. En quelques mois, Lamia a perdu toute sa famille. Ce qui la sauve, ce sont ses huit à douze heures de travail par jour. A trente-cinq ans – on l’appelle « la Vieille » – , elle n’est pas de ceux qui restent debout à rêvasser.

Très vite, les escapades, les caprices de Chérifa ruinent sa tranquillité d’esprit et elle l’enguirlande, la met dehors sur un coup de tête. Aussitôt le vide s’accroît « vertigineusement », l’inquiétude aussi. La gamine ne sait rien des dangers d’Alger. Lamia doit retrouver sa trace, mais ne la trouve ni près de la gare, ni du côté de l’université. Comme sa maison dans le quartier de Rampe Valée, elle se sent au bord de l’effondrement, à force de chagrin, de peur et de solitude. « Nous sommes tous, de tout temps, des harragas, des brûleurs de routes, c’est le sens de notre histoire. Mon tour de partir serait-il arrivé ? »

Chérifa réapparaît un jour, ramenée par un conducteur de bus qui la dépose devant la porte. Cette fois, elles se parlent ; Chérifa a fui sa famille qui voulait l’enfermer, lui faire porter le hidjab. Celui qui l’a séduite est devenu vizir et ne donne plus de nouvelles. Lamia décide de s’occuper d’elle sérieusement : achats de vêtements plus corrects, de quoi arranger sa chambre, d’un trousseau pour le bébé. « Et il y a le reste, du basique, qu’elle devra se caser dans le crâne une fois pour toutes : l’ordre, la discipline, la gentillesse, la propreté, et j’en passe. J’ai grande confiance dans les vertus élévatrices du calme, de l’hygiène et de la douceur dans le propos. »

Lamia se rend aussi à l’Association algérienne pour l’aide aux familles, espérant des nouvelles de son frère disparu – peine perdue. Quand elle rentre de l’hôpital, désormais, c’est avec de l’appréhension : Chérifa sera-t-elle à la maison ? Pour éviter l’ennui, elle essaie le ménage à fond, la grande musique, la culture, le Jardin d’Essai, les musées, mais Chérifa ne s’intéresse à rien. « C’est là que j’ai compris ce que désespérer veut dire. La culture est le salut mais aussi ce qui sépare le mieux. » Lamia redoute qu’un jour sa protégée ne soit pas là à son retour, une nouvelle fugue.

Harraga est un très beau roman de femmes. Boualem Sansal y glisse son amour d’Alger, ses révoltes contre l’incurie. Lamia l’indépendante a choisi le célibat, les études, la médecine et rien ne la met plus en colère que la manière dont trop de musulmans traitent les femmes. Cette rencontre avec une jeune femme bohème et vulnérable réveille quelque chose de fort en elle. Un espoir.

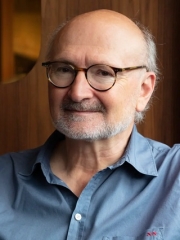

« Avec Clara, on s’était connus à peine une année, et pourtant j’avais sans cesse éprouvé cette exigence contenue dans son regard intense, qui me criait « ne me déçois pas », et surtout « ne te déçois pas ». A une expression infime de son visage, je devinais ce qui lui déplaisait, une facilité, une rapidité qui réclamait la lenteur, des mots inutiles. Je me souviens de sa question quand j’osai lui montrer les bribes d’un nouveau roman : « Et toi, Fosco, où es-tu, dans ces pages ? » Clara traquait la jolie écriture qui n’avait rien à dire, les postures ennemies, le paraître, l’esbroufe, la comédie. « Je ne sais pas si j’ai du goût, mais j’ai le dégoût très sûr » (c’était du Jules Renard), provoquait-elle, fustigeant ces écrivains qui ont écrit des livres mais n’ont pas écrit le livre. »

« Avec Clara, on s’était connus à peine une année, et pourtant j’avais sans cesse éprouvé cette exigence contenue dans son regard intense, qui me criait « ne me déçois pas », et surtout « ne te déçois pas ». A une expression infime de son visage, je devinais ce qui lui déplaisait, une facilité, une rapidité qui réclamait la lenteur, des mots inutiles. Je me souviens de sa question quand j’osai lui montrer les bribes d’un nouveau roman : « Et toi, Fosco, où es-tu, dans ces pages ? » Clara traquait la jolie écriture qui n’avait rien à dire, les postures ennemies, le paraître, l’esbroufe, la comédie. « Je ne sais pas si j’ai du goût, mais j’ai le dégoût très sûr » (c’était du Jules Renard), provoquait-elle, fustigeant ces écrivains qui ont écrit des livres mais n’ont pas écrit le livre. »