L’éclat des années 30, c’est le thème de « Flamboyant », l’exposition conçue par Louma Salamé, la directrice de la Villa Empain (construite de 1931 à 1934, mais quasi pas habitée par son propriétaire, Louis Empain). Après la grande guerre se manifeste alors une « soif d’amusement, de distraction et de loisirs » (Guide du visiteur, source des citations). Le sous-titre de l’exposition – « Un art de vivre dans les années trente » – renvoie aussi aux innovations artistiques de ces années-là.

Vues partielles du grand salon et de la salle à manger

On découvre donc la Villa Empain meublée comme pour un collectionneur d’art (imaginaire), avec des objets et des œuvres des années 1920 et 1930. Au rez-de-chaussée, des meubles et du papier peint Art déco ornent les pièces côté jardin. Des peintures de Van de Woestijne et d’Anto Carte sont accrochées dans le grand salon. De l’autre côté, la table de la salle à manger est dressée dans le style de l’époque et au-dessus du buffet, je retrouve ce beau Portrait des enfants Y. Peters par Rodolphe Strebelle (admiré au musée d’Ixelles), près de meules de foin peintes par Spilliaert.

Lumière née de la lumière de Bang Hai Ja / Franz van Holder, Lumière

J’ai déjà dit mon coup de cœur pour Lumière née de la lumière, l’œuvre de Bang Hai Ja, à la fenêtre de l’escalier ; cette fois, une grande toile de Franz van Holder, Lumière, y est associée – c’est beau. Il y a beaucoup à voir dans les différentes chambres à l’étage, en commençant par la chambre d’enfant remplie de jouets de l’entre-deux-guerres. Aux murs, Picabia, Strebelle et une gouache de Van de Woestyne, La petite Annonciation ; au sol, un tapis de Miró.

Chambre d’enfant / Rodolphe Strebelle, Portrait d'Olivier, s.d.,

Province du Brabant wallon © Lola Pertsowsky

Van de Woestyne, La petite Annonciation

Le fumoir, tapissé de motifs végétaux stylisés, est transformé en cabinet de curiosités : objets africains, faïences et céramiques… L’intérêt pour les contrées exotiques se manifeste aussi dans une peinture de Van Dongen, Femme debout dans le jardin, « une femme mystérieuse, à la fois parée et voilée, orientale et baudelairienne ».

Fumoir L'Oasis / Kees Van Dongen, Femme debout dans le jardin, 1912-13

Huile sur toile. Private collection, Geneva © Lola Pertsowsky

A côté de la salle de bain bleue, qui abrite deux vitraux du « Perroquet », un bar à vins qui était situé avenue de la Reine, le bureau restitue bien l’esthétique moderniste qui marque à cette époque le mobilier, l’architecture, avec des plans d’intérieurs et d’extérieurs. Une étonnante affiche du Palais des Beaux-Arts annonce une exposition sur Le bon goût et le mauvais goût (mars 1930). Dans la vitrine-bibliothèque, près d’une grande sculpture de serpent dressé, on peut admirer une collection de gracieux petits nus féminins en ivoire typiques de l’Art déco.

Vues partielles du bureau / Bahut d'Oscar Jespers (en haut)

Au-dessus du lit dans la chambre à coucher, une Composition abstraite de Marthe Donas, qui signait alors Tour Donas, au masculin. La pièce est consacrée à la naissance de l’abstraction en Europe, avec entre autres une huile de Kandinsky, Contact (1924). Dans le boudoir, une coiffeuse basse Art déco au miroir rond invite à s’asseoir entre un beau Batelier d’Anto Carte et une peinture de Gustave De Smet – les artistes belges sont à l’honneur. Deux vitrines renferment de jolis accessoires de dames : minaudières, jumelles, réveil… Je craque pour une petite boîte turquoise d’inspiration japonaise.

Chambre à coucher ou Chambre de Monsieur

Marthe Donas, Composition abstraite, 1920, Huile sur bois

Private collection, Gent © Lola Pertsowsky

Le « salon intime de Madame », à l’angle, est souvent la pièce la plus envoûtante des expositions organisées à la Villa Empain. Tendue de rouge et or, éclairée de façon spectaculaire, elle contient deux œuvres très séduisantes : le Matisse au-dessus du canapé, Jeune fille à la Mauresque, robe verte, et un superbe paravent de Max Ingrand, le créateur de la Voie lactée au plafond du rez-de-chaussée : La naissance de Vénus. On y voit aussi une aquarelle où Spilliaert a peint sa chambre – draps blancs, lavis de noir pour les murs. Le dressing n’est pas en reste avec de jolis dessous, robes et chapeaux. « Flamboyant » offre une plongée dans l’ambiance et l’esthétique des années trente, avant que l’Europe ne sombre dans la seconde guerre mondiale.

Le salon intime de Madame / Max Ingrand, La naissance de Vénus (paravent, détail)

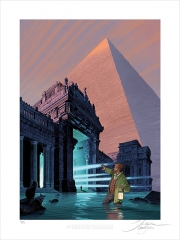

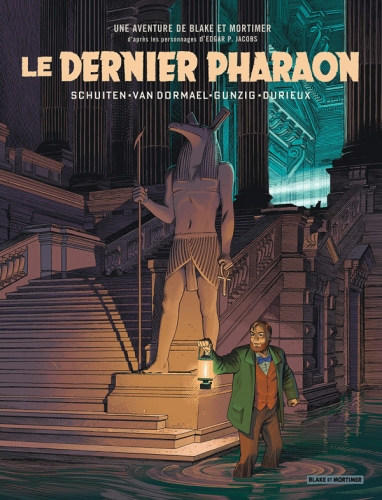

La visite se prolonge au sous-sol avec Heliopolis. La ville du soleil, une seconde exposition. « Des liens historiques étroits lient la Villa Empain / Fondation Boghossian de Bruxelles à la « Villa hindoue », aussi appelée « The Hindou Palace » ou « Qasr al Baron » d’Héliopolis en Égypte. La première a été une demeure de Louis Empain (1908-1976) ; la seconde avait été voulue par son père, Édouard Empain (1852-1929), entrepreneur belge hors du commun, dans la ville qu’il a contribué à créer dans le désert au nord-est du Caire. » (Catalogue)

Couverture du catalogue (à télécharger en ligne)

Cette exposition très intéressante (photographies interdites) présente l’histoire du site égyptien depuis l’Antiquité jusqu’à la création de la Nouvelle Héliopolis au début du XXe siècle : plans, objets, photographies, sculptures, documents divers évoquent la cosmogonie du dieu solaire, la fuite de la Sainte Famille en Egypte, ainsi que « l’Héliopolis du baron Empain et du pacha Boghos Nubar », une incroyable affaire immobilière qui a vu naître dans le désert une nouvelle ville Art déco destinée aux habitants du Caire à la recherche de plus de confort et d’espace. Les deux expositions seront visibles à la Villa Empain jusqu’au mois d’août.