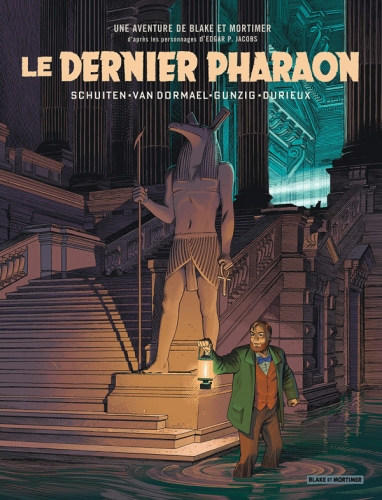

François Schuiten réussit un coup de maître avec Le Dernier Pharaon, une aventure de Blake et Mortimer « d’après les personnages d’Edgar P. Jacobs » qu’il signe avec le réalisateur Jaco Van Dormael et l'écrivain Thomas Gunzig pour le scénario, l’illustrateur Laurent Durieux pour la couleur. Annoncée comme son tout dernier opus, c’est la première bande dessinée que je présente sur ce blog.

Si vous aimez le 9e art, vous connaissez François Schuiten, l’auteur de Brüsel, des Cités Obscures ; si vous avez visité Train World à Schaerbeek, vous avez admiré la scénographie dont il est l’auteur dans ce musée extraordinaire. Vous retrouverez dans Le dernier pharaon « la 12 », cette fameuse locomotive belge dont il a raconté l’histoire par ailleurs.

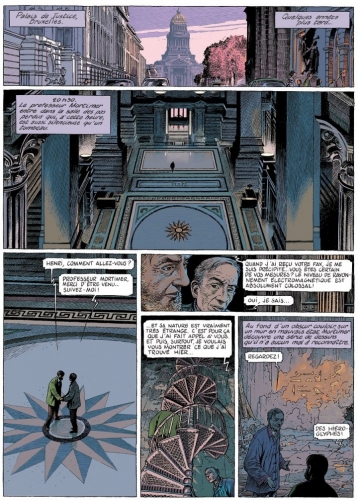

Une note d’Edgar P. Jacobs – « Entrer dans cette œuvre, c’est partir en quête d’une source qui a nourri toute notre enfance », écrit Schuiten en préambule – exprimait son intention de réaliser un Blake et Mortimer au Palais de Justice de Bruxelles, un lieu qui fascine Schuiten depuis toujours et près duquel Edgar P. Jacobs a grandi.

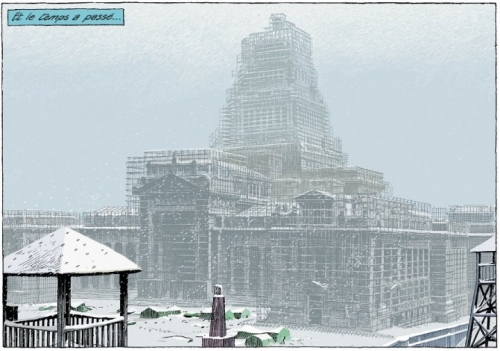

© François Schuiten, Le dernier pharaon, p. 16

« A l’instar de la pyramide de Khéops, ce monstre de pierre n’a pas révélé tous ses secrets. Le Mystère de la Grande Pyramide n’avait jamais été complètement éclairci, Le Dernier Pharaon jettera peut-être une lumière nouvelle sur cette aventure… » C’est dans cette pyramide qu’on retrouve les deux héros de Jacobs en première page, « sortant péniblement d’une profonde inconscience ».

Curieuse de découvrir les monuments et les rues de Bruxelles que François Schuiten a l’art de représenter, et surtout ce Palais de Justice si mal entretenu pendant des années que sa restauration semble sans fin, sous les échafaudages, je ne m’attendais pas à lire une histoire si passionnante : le professeur Mortimer est appelé au Palais de Justice de Bruxelles où l’on a mesuré un rayonnement électromagnétique d’un niveau « absolument colossal ». Pourquoi tous les appareils électriques tombent-ils en panne à cet endroit du Palais ?

© François Schuiten, Le dernier pharaon, p. 9

Quelle n’est pas la surprise de Mortimer d’y trouver au fond d’un obscur couloir un mur couvert de hiéroglyphes ! Joseph Poelart, l’architecte du Palais de Justice, était « féru d’égyptologie » ; il aurait voulu le coiffer d’une pyramide, au lieu d’un dôme. Je ne vous en dirai pas plus sur la catastrophe que va déclencher l’exploration du Palais, vous en découvrirez les péripéties surprenantes à la lecture de l’album.

Schuiten et les scénaristes du Dernier Pharaon ont inventé une nouvelle histoire formidable de Blake et Mortimer. L’Egypte antique y joue un rôle de premier plan, comme l’indique le titre, mais aussi d’autres thèmes très actuels qui intéresseront ceux qui s’inquiètent des menaces de black-out électrique ou numérique, voire de l’avenir des villes et de la planète.

Au coeur du palais de justice de Bruxelles, l’équipe du "Dernier Pharaon"

De g. à d. : Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael, François Schuiten et Laurent Durieux © 2019 MD | Photo.

S’il faut croire le dessinateur qui a annoncé la fin de sa carrière de bédéiste avec Le Dernier Pharaon, ce dernier album permet d’apprécier une fois encore son art d’articuler les cases et les plans, d’architecturer l’espace, d’inventer des atmosphères à la fois réalistes et étranges. Avec ses couleurs et ses éclairages magnifiques, Laurent Durieux magnifie le trait de François Schuiten et participe à la dramatisation de l’histoire. Entre Le Caire, Bruxelles et Londres, laissez-vous entraîner dans cette aventure. Quant à moi, je compte aller voir les planches originales, exposées à la maison Autrique à Schaerbeek.