La dame blanche de Christian Bobin raconte, à sa façon non linéaire, la vie d’Emily Dickinson (1830-1886), résumée en dix lignes par Eduardo Galeano dans Mujeres (à lire sur Espaces, instants). Sortant peu de sa chambre d’Amherst, dans le Massachussetts, « Emily écrit des textes dont la grâce saccadée n’a d’égale que celle des proses cristallines de Rimbaud ».

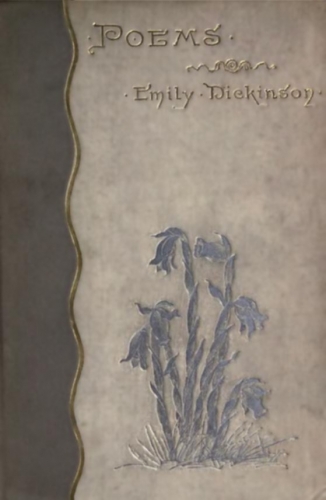

Couverture de la première édition de Poèmes, publié en 1890

Pour évoquer son existence et son œuvre, il commence par la mort d’Emily Dickinson, à cinquante-cinq ans. Susan, sa belle-sœur chérie, n’assiste pas à l’enterrement – parce que « son mari, Austin, frère d’Emily, y a invité sa maîtresse, Mabel Todd » – mais c’est elle qui l’a revêtue de la robe mortuaire « fraîchement repassée », « son ultime armure blanche ».

Millicent, la fille de Mabel, six ans, qui « se souvient d’une mystérieuse dame en blanc aux cheveux roux qui ne sortait jamais », assure la transition vers la petite Emily de deux ans et demi confiée à la tante Lavinia quand sa mère va accoucher de Vinnie, la petite sœur. Emily voudrait rentrer chez elle, sa mère lui manque. Plus que son père, Edward Dickinson, trésorier du collège local, avocat, sénateur, dont les yeux noirs « vous fouillent, vous jugent, vous condamnent et finalement ne vous ont jamais regardé ».

Dans les années 1850, la mort prend à Emily, vingt ans, plusieurs amies de son âge, puis Benjamin Newton, le secrétaire de son père qu’elle appelait « maître », qui lui prêtait des livres et l’encourageait à écrire. Cette année-là, le père triomphe : Amherst est reliée par le chemin de fer aux autres villes de la région, grâce à sa ténacité. « Mon père ne voit rien de mieux que « la vie réelle » - et sa « vie réelle » et « la mienne » entrent parfois en collision », écrit-elle.

Heurtée par ses exigences, sa violence quand il fouette un cheval jusqu’au sang, elle cherche à ouvrir son cœur : elle joue du piano, elle fait le pain de la maison. Le père d’Emily mourra en 1874, sa mère aura une attaque de paralysie l’année suivante. « Les parents voient leurs enfants, jamais leurs âmes. Celle d’Emily tient dans une goutte de rosée. L’infime est son royaume. Elle contemple le ciel à travers le vitrail des ailes d’une libellule, et s’aménage un béguinage à l’intérieur d’une clochette de muguet. » Autour d’elle, « chacun veut être quelque chose, elle fait le rêve souverain de n’être rien et de mourir inconnue. L’humilité est son orgueil, l’effacement son triomphe. »

De dix à vingt-quatre ans, la famille habite dans une maison toute en bois près du cimetière, pour Emily, « sa » maison d’où elle contemple les tombes. Puis on retourne dans la première maison rachetée en 1855, la maison de son père, celle où elle est née et où elle mourra, entre la rue principale et un verger avec une serre.

« Un poète, c’est joli quand un siècle a passé, que c’est mort dans la terre et vivant dans les textes. Mais quand c’est chez vous, un enfant épris d’absolu, bouclé dans sa chambre avec ses livres, comme un jeune fauve dans sa tanière enfumée par Dieu, comment l’élever ? Les enfants savent tout du ciel jusqu’au jour où ils commencent à apprendre des choses. Les poètes sont des enfants ininterrompus, des regardeurs de ciel, impossibles à élever. »

Austin, devenu à son tour trésorier du collège d’Amherst, est un conquérant, « cassant avec tous, sauf avec Emily ». Celle-ci sera la « petite mère » de son frère et de sa sœur qui nourrit les chats, « petits courtisans aux yeux d’or d’une dame en cachemire noir », balaie, fait les courses et assume son rôle : « Mon frère avait Amherst – et Emily avait la pensée. » Au collège, on la surnommait « Socrate ». Quand on veut convertir les élèves à la « nouvelle Eglise », Emily Dickinson est la seule à refuser. Le retour de son père après quelques mois d’absence signe la fin de ses études, « la maison se referme sur elle comme une huître sur sa perle. »

« Quand nous avons tout perdu, quelque chose nous en prévient au creux du ventre, une meule de deux cents tonnes tombée du ciel dans nos entrailles » : sa mère qui dépendait d’elle meurt en 1882. « Emily sait quelque chose que les autres ne savent pas. Elle sait que nous n’aimerons jamais plus d’une poignée de personnes et que cette poignée peut à tout moment être dispersée, comme les aigrettes du pissenlit, par le souffle innocent de la mort. Elle sait aussi que l’écriture est l’ange de la résurrection. »

Son jardin, son amour des fleurs, la robe blanche portée chaque jour après la mort de son père, les lys blancs, Higginson, « ancien pasteur, militaire luttant pour l’abolition de l’esclavage, homme de lettres curieux des écritures nouvelles » les découvre chez les Dickinson en août 1870. Emily lui soumet quelques poèmes, il est « soufflé ». Au retour, il écrit « ce qu’il vient d’entendre » de celle pour qui la poésie est une « affaire vitale », bouleversé par Emily, la « femme du dedans », la contemplative : la poète.