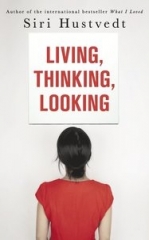

La quatrième de couverture de L’Eau-forte, dernier roman de Robert Alexis, éclaire son titre : « Quand l’amour et la haine du monde se rencontrent, ça donne une eau-forte, de l’acide qui mord le cuivre protégé par un vernis, ou des mots qui s’en prennent au vernis des apparences. » Voilà qui intrigue, de même que l’intitulé de ses deux parties, « L’Iliade » et « L’Odyssée ».

En direction du Mont Mouchet (source)

On fait connaissance avec Pierre Roccanges dans un luxueux hôtel indien au bord de l’océan. Malgré le danger, il va nager là où de forts courants ont déjà fait des victimes, lutte victorieusement. A la piscine, le soir, il remet en place l’épaule du boy qui a pressenti son pouvoir. Flash-back au chapitre 2. Pierre, quatorze ans, tartine son pain de miel, décidé à se rendre au village malgré la neige qui redouble. Il n’a plus de mère. Son père ne lui dit rien, ni d’aller ni de ne pas aller à l’école ; à cette saison il tresse l’osier et vend au marché ses vanneries et ses fromages de chèvre. « Ce n’était pas tant la neige qui rebutait le garçon, mais la perspective de rester la journée entière avec son père, enfermé dans la cuisine ou dans l’étable (…) ».

A l’école communale, personne. Les cloches sonnent à l’église. En rue, il croise monsieur Brusson, son professeur, avec un cabas de légumes. Il est veuf, en dernière année avant la retraite, estimé pour son autorité naturelle, sa gentillesse, et en plus « il avait jadis dirigé un réseau de résistants ». – « C’est Noël, mon garçon. Tu es en vacances ! Tu ne savais pas que c’était Noël ? » « Il était là-haut si éloigné de tout, prisonnier de ses rêveries et libéré par elles, un seigneur en devenir et, en attendant, un petit être privé des codes nécessaires, rien qui puisse épouser la forme des enfances communes, un tout qui moussait sous sa peau et énervait son âme. »

Brusson retient Pierre à l’école, lui trouve des vêtements de rechange, lui prépare une soupe. Quand l’enfant l’interroge sur un tableau où figure un cheval noir sans cavalier et lui dit aimer « quand les choses sont là mais qu’elles sont invisibles », le professeur comprend qu’il a affaire à un garçon précoce, d’une curiosité sans bornes et d’une grande intelligence.

A cause de la tempête, Pierre ne rentre chez lui que le lendemain. A la ferme, il n’y a plus personne, juste une enveloppe : « ne m’attends pas, je ne reviendrai pas. » Quand il va la montrer à Brusson, celui-ci l’invite à rester avec lui, mais Pierre a de quoi vivre à la ferme et rien ne l’oblige à retourner à l’école. Il connaît le travail de son père. Pour le reste, Brusson lui promet de l’aider. « A la tête d’un royaume dont il ignorait à peu près tout », le garçon est à la fois malheureux mais fier, « comme un héritier précoce ».

Robert Alexis raconte la vie peu commune de Pierre Roccanges dans le pays du Gévaudan, sur les traces de son père, comme lui attaché à leurs terres, aux animaux, aux plantes, mais plus ambitieux. Gavo, leur cheval de trait, a été sauvé de la boucherie par son père, connu pour ses pouvoirs de guérisseur. Le garçon prépare les fromages, nourrit les bêtes. Un jour, Charlaine, une fillette devenue pupille du Berthuit, le fermier voisin, lui apporte une convocation déposée par les gendarmes. Pierre apprend que, malgré la disparition de son père, il peut continuer à vivre aux Roccanges : les cinquante hectares de terrain et tout ce qui s’y trouve lui appartiennent, mais il n’en aura la jouissance totale qu’à vingt-et-un ans. En attendant, il aura Jacques Brusson pour tuteur.

Le garçon s’aide d’un album où son père notait tout, recettes, formules, expériences, procédés, éphémérides, un guide sûr pour les travaux de la ferme et de la maison. Il aime apprendre, travailler, progresser, on sent très vite qu’il a hérité des dons de son père. Découvrant que Le Berthuit maltraite Charlaine et qu’il fait paître ses bêtes sur une terre qui lui appartient, il lui laisse la pâture en échange de Charlaine, à qui il a offert une robe pour remplacer ses haillons. Elle l’aide à la traite des chèvres, se montre douée pour le fromage. Sans peur de la nuit ni des chiens, la sauvageonne est flanquée d’un molosse qui n’obéit qu’à elle, Baal.

Avant la Révolution, apprend le garçon, les Roccanges étaient « les seigneurs du coin, avec château et tout le tremblement », mais travaillant comme les autres. Pierre a le goût du travail bien fait, des produits de caractère. Les gens le sollicitent pour soigner leurs maux, ce qu’il fait toujours gratuitement. Brusson, quand il visite la ferme, découvre au grenier de grands tableaux de maîtres flamands et dans la chambre du père, des livres anciens de toutes sortes. Il continue à lui enseigner ce qu’il sait. Il a pris Pierre et Charlaine en affection, leur reconnaît quelque chose qui les différencie des autres « dans leurs paroles et dans leur conduite ».

Pierre fait prospérer la propriété et, dès qu’il le peut, rachète des terres, des biens : « Je retrouve ce qui est à moi. On nous a tout pris, je reprends tout. » Il rêve de reconstruire le château des Roccanges dont il ne reste presque rien. L’eau-forte est le récit d’une reconquête, en même temps qu’un magnifique hommage à la terre jusque dans la connaissance des plantes, le maniement des outils, la qualité du geste, le langage des pierres. La réussite du jeune Roccanges fait jaser. Jusqu’où ira-t-il ? L’orphelin se mue en héros foncièrement solitaire, jamais en paix, malgré son amitié pour Brusson et son affection pour Charlaine. Son « Odyssée » loin de ses terres sera un nouvel affrontement avec le monde et avec ses propres démons.

L’Eau-forte est un roman énigmatique, au style recherché, avec des personnages hors du commun. Pierre ne fuit pas les autres, mais il est à part. Charlaine aussi, son double nocturne. Il cherche à réaliser ses rêves, quitte à se mettre à l’épreuve. Robert Alexis donne là un récit captivant, une quête des sens et des signes où s’affirme une absolue singularité.

Merci aux éditions PhB pour cet envoi.