Des livres qui soignent… Je n’ose en faire mon titre pendant cette période si difficile, où nous sommes encore plus reconnaissants et redevables envers les personnes qui assistent et accompagnent tous ceux qui ont besoin de soins en tous genres, et pourtant... Régine Detambel, dans Les livres prennent soin de nous, promeut « une bibliothérapie créative ».

Cet essai de 150 pages, avec un enfant qui chevauche une baleine de lettres sur la couverture, n’est pas un éloge de la lecture en général, bien que l’essayiste ait toujours « rêvé d’écrire un livre sur les livres, sur leur pouvoir, sur leur mission, sur les modifications, psychiques, et même physiques, qu’ils entraînent ou provoquent en nous » (Avant-propos). S’appuyant sur son expérience de romancière et de soignante en milieu hospitalier, elle propose une formation à la bibliocréativité « à destination des bibliothécaires, libraires ou soignants ».

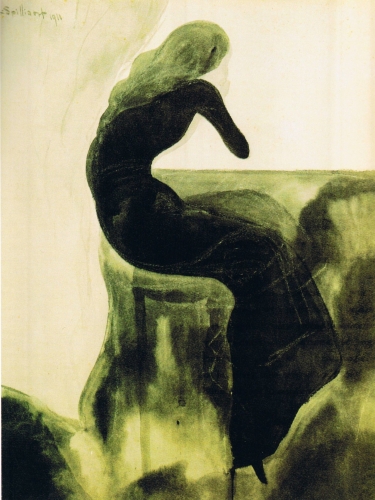

« Par la magie de l’interprétation, l’ouvrage poétique dénoue les nœuds du langage, puis les nœuds de l’âme, qui s’opposaient à la vie et à la force créatrice. La bibliothérapie ainsi comprise doit permettre à chacun de sortir de l’enfermement, de la lassitude, pour se réinventer, vivre et renaître à chaque instant dans la dynamique d’un langage en mouvement. »

Régine Detambel critique la psychologie anglo-saxonne qui privilégie en général des livres « faciles à comprendre », de la psychologie grand public ou des ouvrages « d’auto-traitement ». Elle est du côté des médecins français qui prescrivent « de vrais livres », ciblés en fonction de leurs patients, pour le « miroir que nous tendent les romans » en rendant plus attentifs à la vie ordinaire. Elle rend compte de leur pratique et des raisons pour lesquelles ils choisissent telle ou telle œuvre. « Partout où je suis allé, un poète était allé avant moi. » (Freud)

A Kansas City (Missouri), les étudiants admis en médecine reçoivent « une anthologie de textes littéraires consacrés à la maladie, au soin, à la vie et à la mort » parce que la littérature leur en apprendra plus sur le soin que les livres de pathologie « où l’on n’apprend que la médecine ». La bibliothérapeute offre « des mots, des phrases, un lexique suffisamment riches pour aider à mettre en forme aussi bien les états d’échec que les manifestations biologiques (…), ces bouleversements du corps qui attendent des verbes et des formes dans lesquels couler un récit explicatif donc apaisant ».

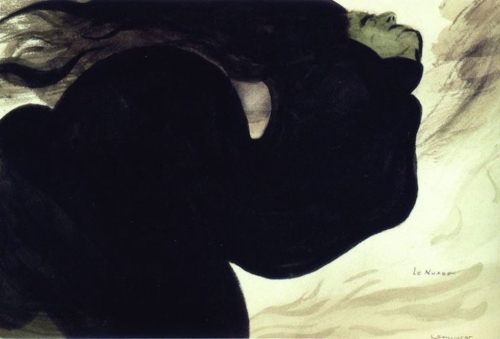

Conseils et recettes ne suffisent pas contre le chaos : « Il y faut de la métaphore pour pouvoir offrir au sujet une représentation verbale de ces fictions biologiques qui le submergent, car les grands problèmes humains ne sont accessibles que métaphoriquement. » Régine Detambel relit la fameuse lettre de Sido à sa fille au début de La naissance du jour de Colette et la compare avec la véritable lettre de sa mère – une magnifique illustration de ce que veut dire « réinventer », « créer ».

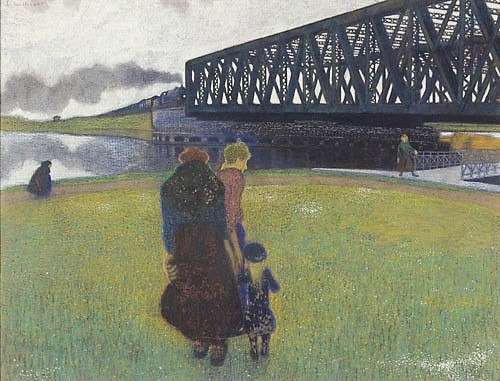

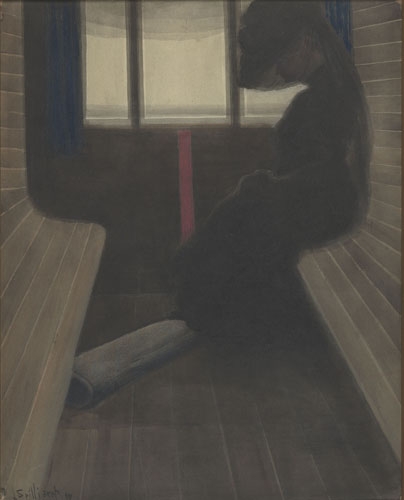

Le chapitre intitulé « Lire : une sculpture de soi » explique comment « le texte littéraire travaille à la restauration du lien avec autrui ». Si les exercices du corps, une alimentation saine et appropriée, des tâches pratiques nous sont nécessaires, ce que la plupart des gens admettent, les méditations et les lectures jouent aussi un rôle essentiel. Lire fait du bien, ainsi que « recopier », c’est-à-dire « lire de tout son corps ». Lire à l’écran est « un bain tiède » qui prive le lecteur du contact avec le papier, la peau du livre, la qualité esthétique de l’impression.

« Nous avons besoin du récit pour vivre. » Une page, un paragraphe, un seul mot parfois peut nous capter. « Cette force étrange, c’est la métaphore. Elle seule touche au corps. Sans elle, un texte est un morceau de bois mort. » L’essai sort des sentiers battus, aussi par la qualité de son style. Régine Detambel s’appuie sur de nombreux exemples, littéraires et thérapeutiques, sur des expériences personnelles ; elle cite en abondance et à bon escient, renvoie à une bibliographie très étoffée sur le sujet (six pages).

Les livres prennent soin de nous fait envisager la lecture d’une nouvelle manière. J’ai aimé cet approfondissement de ce que cela nous fait de lire, dans l’esprit comme dans le corps. Que les livres prennent soin de vous, de nous.