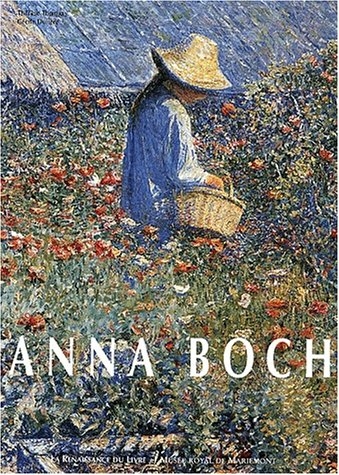

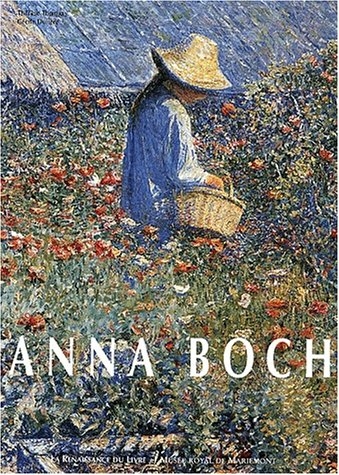

Le catalogue de l’exposition consacrée à Anna Boch au Musée Royal de Mariemont en 2000 offre une présentation très complète de cette artiste belge, je l’ai rouvert pour vous.

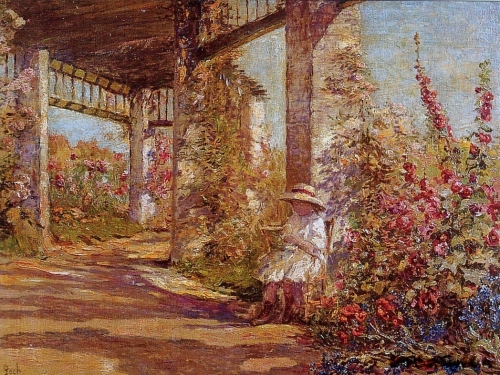

En couverture du catalogue : Anna Boch, La cueillette (détail),

vers 1910, Collection privée

Anna Boch (1848-1936) a fait ses débuts de peintre auprès d’Isidore Verheyden, son maître et son ami, puis s’est associée aux XX, adoptant le pointillisme sous l’influence de Théo Van Rysselberghe, avant de poursuivre sa propre voie qui la rapprochera des « luministes » autour d’Emile Claus. Elle a peint surtout des paysages, des jardins, des fleurs. Comme son frère Eugène Boch, peintre et ami de Van Gogh, elle a aussi été une mécène active et appréciée.

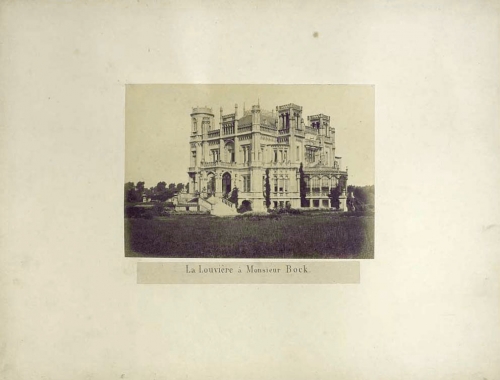

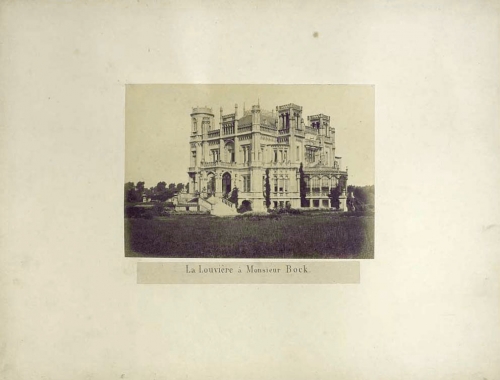

Damseaux, Emile de, « [Le château La Closière à La Louvière] », S.l., s.n., [ca 1868-1871], PHENIX (UMONS),

consulté le 15/4/2020, http://biblio.umons.ac.be/public/bv/?p=3004

Née dans une famille de la haute bourgeoisie, celle de la faïencerie Boch Frères-Keramis à La Louvière, Anna Boch a mené sa vie d’artiste tout en jouissant d’une grande aisance matérielle. Elle a vécu à La Closière, château extravagant que son père a fait construire par Poelaert (l’architecte du Palais de Justice de Bruxelles), où son cousin Octave Maus venait souvent en visite. Puis Anna Boch fait édifier son hôtel particulier à Bruxelles (rue de l’Abbaye à Ixelles). Elle avait une propriété à la Côte belge, s’est acheté une voiture (Minerva, 1907) pour voyager en Grèce, en Italie, dans le sud de la France et en Bretagne.

Anna Boch, Femme dans un paysage, 1890-1892,

huile sur toile, 101 x 76 cm, Amsterdam, Stedelijk Museum

On aime les belles choses dans ce milieu où les filles reçoivent par tradition une formation musicale et picturale. Lors des voyages en famille, son frère et elle emportent de quoi faire des croquis et des aquarelles. Ses plus anciennes œuvres datent de 1864, quand elle a seize ans. Son premier professeur à Bruxelles la déçoit, mais elle est ensuite l’élève d’Euphrosine Beernaert avec qui elle parcourt la Zélande et dont elle gardera une œuvre toute sa vie.

Anna Boch, Portrait d'Isidore Verheyden dans son atelier, 1883-1884,

huile sur toile, 70 x 60 cm, collection privée

Isidore Verheyden, Portrait de mademoiselle Anna Boch, 1884,

huile sur toile, 95 x 71 cm, Bruxelles, MRBAB

Isidore Verheyden (1846-1905) l’aide à « saisir la nature en mouvement ou au repos » (Paul Colin). La palette d’Anna Boch s’éclaircit, ils travaillent ensemble en atelier et en plein air pendant une dizaine d’années (1876-1886). Ses premières œuvres exposées ont du succès ; en 1885, la même année qu’Ensor, elle est élue comme « vingtiste » à l’âge de 37 ans. Verheyden étant marié et père, Anna Boch « opta pour la solitude » (Cécile Dulière). Le jeune peintre néo-impressionniste Théo Van Rysselberghe, devenu son mentor, fait d’elle en 1892 un magnifique portrait.

Théo Van Rysselberghe, Anna Boch dans son atelier, 1889-1893,

huile sur toile, 95 x 68 cm, Springfield, USA, Fine Arts Museum

Anna fait de beaux achats aux expositions des XX : La musique russe d’Ensor, où c’est peut-être elle au piano, avec le jeune Willy Finch qui l’écoute ; Le Pouldu de Gauguin ; La Vigne rouge de Van Gogh, une des rares toiles vendues de son vivant. Attirée par la démarche néo-impressionniste, elle acquiert en 1892 La Seine à la Grande Jatte de Seurat, en 1907 La Calanque de Signac (en revendant ses deux toiles de Van Gogh).

Anna Boch, La desserte (détail), 1889

huile sur toile, 90 x 140 cm, collection privée

Mais l’artiste n’aime pas le côté systématique du pointillisme et revient à sa peinture « plus sensuelle et plus spontanée, friande du « morceau » enlevé avec brio et de la symphonie chaude et vibrante » (Paul Colin). Elle peint des paysages lors de ses voyages, des toiles « d’un chromatisme puissant et harmonieux » (Thérèse Thomas). En 1904, elle rejoint le cercle « Vie et lumière » d’Emile Claus et Georges Buysse.

Anna Boch, Falaise à Sanary, s. d.,

huile sur toile, 81 x 61 cm, Gand, Musée des Beaux-Arts

En plus de ses participations régulières à La Libre Esthétique, Anna Boch organise deux premières expositions personnelles : au Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles en 1907, à la galerie Druet à Paris en 1908. Vues du Midi, coins de Belgique et de Hollande, jardins fleuris, champs de pavots, fermes, plages, voiliers au port… Un « plein succès ». J’aimerais vous montrer son Bouquet au Bénédicité (légué au musée des Beaux-Arts de Tournai), mais il est invisible sur la Toile. Ses œuvres ont toujours été très favorablement accueillies par le public.

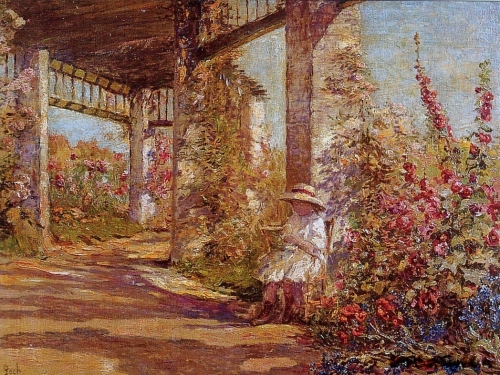

Anna Boch, Femme lisant dans un massif de rhododendrons, s.d., collection privée

Avant la première guerre mondiale, elle acquiert en 1911 une propriété à Ohain, dans le Brabant wallon, une retraite campagnarde avec un beau jardin et une grande pergola qui l’inspireront. Elle y peint sa filleule Ida-Anna, fille du fidèle couple de domestiques de sa grande maison d’Ixelles. Jusqu’à la fin de sa vie, elle continue à exposer, propose des paysages, des bouquets, des natures mortes, quelques personnages et portraits.

Anna Boch, Fillette au jardin. La Pergola, vers 1912, huile sur toile, 58,5 x 78,5 cm, Mettlach, Keramik Museum

Il y aurait beaucoup à raconter sur les liens privilégiés d’Anna Boch avec l’art nouveau (elle fait appel à des artistes de renom pour ses demeures, comme Horta), avec la musique (à ses « lundis musicaux » bruxellois participent Eugène et Théo Isaÿe, Gabriel Fauré, Vincent d’Indy ou encore la cantatrice Marie-Anne Weber), avec la céramique (elle en a peint elle-même, a introduit Finch dans la manufacture familiale et, plus tard, fait engager Charles Catteau chez Boch Frères Keramis).

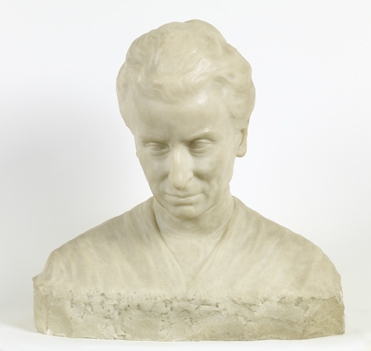

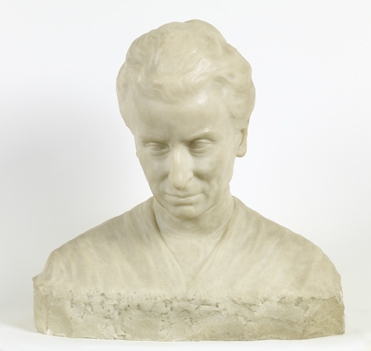

Juliette Samuel-Blum, Buste de Anna Boch, Bruxelles, MRBAB

Son testament de 1935, repris à la fin de ce catalogue très riche, témoigne de ses affections, de sa générosité envers toutes sortes d’associations pour les artistes et les musiciens nécessiteux, les élèves pauvres, les hôpitaux, et de ses legs importants aux musées belges, notamment un Seurat, un Signac, un Gauguin et deux bustes aux MRBAB, de son orgue à l’église d’Ecaussines. Anna Boch, « la grande dame des XX », est inhumée au cimetière d’Ixelles.

« Je sais que nous devons vraiment d’être ce que nous sommes à nos parents, certes, à des maîtres d’école, des professeurs peut-être, mais je suis persuadé que nous devons beaucoup dans notre construction intime et affective aux artistes, qu’ils soient morts ou vivants d’ailleurs, et aux œuvres qu’ils ont produites et qui demeurent, malgré leur effacement, malgré le temps qui supprime les sourires, les visages et les corps. »

« Je sais que nous devons vraiment d’être ce que nous sommes à nos parents, certes, à des maîtres d’école, des professeurs peut-être, mais je suis persuadé que nous devons beaucoup dans notre construction intime et affective aux artistes, qu’ils soient morts ou vivants d’ailleurs, et aux œuvres qu’ils ont produites et qui demeurent, malgré leur effacement, malgré le temps qui supprime les sourires, les visages et les corps. »