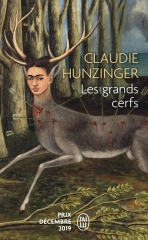

Les grands cerfs de Claudie Hunzinger, prix Décembre 2019, son dernier roman publié avant Un chien à ma table, j’ai attendu un peu pour le lire, par souci de ne pas enchaîner, de laisser aux deux récits leur empreinte distincte. Aussi parce que je savais y trouver, en plus de l’hommage à la beauté de la vie sauvage, sa désolation à l’ère d’une nouvelle extinction animale de masse.

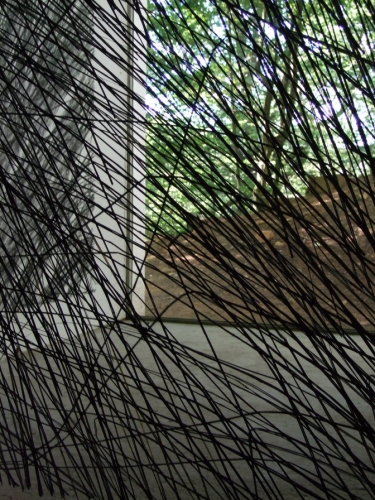

© Claudie Hunzinger, Page d’herbe, Musée Lapidaire, Montauban, Belgique, 2007

Remontant aux Hautes-Huttes dans sa voiture, un soir d’automne, Pamina voit dans ses phares « un tonnerre de beauté » qui traverse le chemin « d’un bond, pattes rassemblées, tête et cou rejetés en arrière, ramure touchant le dos, proue du poitrail fendant la nuit ». – « J’étais sûre que c’était Wow. » Une brève apparition d’un grand cerf, magique, à la première page.

Nils, son compagnon, vit dans leur vieille métairie au milieu des livres, alors que Pamina (la fille de la reine de la nuit dans La Flûte enchantée, un des surnoms que Grieg donne à Sophie Huizinga dans Un chien à ma table), quand elle n’est pas en train d’écrire ou de présenter ses livres, sort explorer les alentours. D’avoir croisé Wow la décide à entrer dans l’affût, la cabane qu’elle a autorisé Léo à installer en bordure du pré sur leur terrain.

La trentaine, crâne rasé, « indéchiffrable », Léo est arrivé à pied un jour pour en faire la demande. Les cerfs sont sa passion. Les attendre, les observer, et si la lumière est bonne, les photographier, voilà à quoi il passe la plus grosse partie de son temps libre – « connecté cerfs à quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent ». Il les distingue si bien qu’il a donné des noms aux grands cerfs qui vivent à proximité des Hautes-Huttes.

Pamina avait deviné leur présence, mais ignorait à quel point leur territoire se superpose au leur, dix mois sur douze. Parmi les livres qui traînent dans la maison, De natura rerum de Lucrèce, une édition bilingue, est son livre de chevet : « Les humains et les bêtes. Et puis, une poésie scientifique. La science comme méthode, menée par l’amour. Car la nature à la fois s’exhibe et se cache et c’est Vénus qui ouvre ce texte pour initiés. » Ce poème ancien et La fabrique du pré de Francis Ponge « faisaient la paire ».

Assise dans l’affût, elle découvre : « le monde arrive et se pose à nos pieds comme si nous n’étions pas là. Comme si nous n’étions pas, tout court. » Une guêpe, des corneilles, pas de cerf – l’attente. Ce n’est qu’en parlant avec Léo, qu’elle en apprend davantage sur les cerfs autour d’eux : « huit à vingt-deux mâles, tous des célibataires, les biches étant plus haut avec les bichettes et les faons ». Pamina est étonnée de l’entendre critiquer l’ONF dont les décisions menacent leur survie. Elle connaît le rôle des « adjudicataires » (elle les reconnaît « à leur pick-up, à leur tenue kaki ou à leur ressemblance avec Poutine »), mais a toujours aimé les gardes forestiers.

Léo accepte de la guider pour comprendre la vie de ce « clan traqué », elle en fera « un livre de grand air ». Dans le froid, la neige, Pamina apprend à lire les traces, à suivre les pistes, puis passe aux affûts « de lever du jour ». Elle instaure « une sorte de protocole » : se préparer, sortir tous les jours avec un carnet et un couteau, ne pas s’en faire si elle n’en rapporte rien – « ce rituel, je le devinais, n’était pas tant fait pour contempler un cerf que pour m’extraire avant tout de moi-même ».

Notes de février : étoiles, rochers, enfin des cerfs qui broutent puis viennent se coucher à dix mètres. Plongée « dans l’expérience et la découverte », avec en tête l’idée du livre à écrire. « Mais je n’imaginais absolument pas que le roman de nature qui commençait à m’habiter allait prendre le visage de la société elle-même, moi qui avais voulu lui fausser compagnie. » Elle ne sait pas encore dans quel imbroglio elle va se retrouver, qui va mettre à mal son amitié avec Léo. « Nous aussi, nous avons la peste même si nous prétendons à l’innocence. »

Claudie Hunzinger raconte les « apparitions », la contemplation. Léo lui apprend les règles du clan, décrit les grands cerfs qu’il appelle par leur nom, l’avertit quand l’un deux a été « tiré ». Le garde forestier qu’elle interroge sur la chasse est sans état d’âme : la régénération des forêts, leur rendement financier, ça passe « par un peuplement de cervidés réduit au minimum ». Les adjudicataires, eux, veulent « une chasse très peuplée ». Il lui explique comment l’ONF décide du quota de cerfs à tirer.

Les grands cerfs, c’est bien sûr Pamina et les cerfs : la romancière rend magnifiquement leur univers. On apprend beaucoup sur eux, sur leurs bois (ce même mot qu’on emploie pour leur parure et pour les arbres), leur velours, leur mue, cette splendeur fascinante. Au grand bain d’émerveillement de Claudie Hunzinger se mêle, avec force aussi, son angoisse, voire son désenchantement du monde.

* * *

A partir de cette semaine, T&P change de rythme pour les grandes vacances.

La belle saison nous appelle à sortir, à flâner, à ralentir.

Sauf imprévu, rendez-vous le lundi et le jeudi pour le billet complémentaire.

Bel été à toutes & à tous !

Tania

« Sous l’épicéa, dans la fine couche de givre, il restait l’empreinte d’un corps qui s’y était posé la nuit. Celle d’un grand cerf devenu mulet que l’absence du poids de sa ramure tombée déconcertait ? On dit que les cerfs sont parfois tellement troublés par la chute de leurs bois qu’ils s’isolent du clan. Je me suis couchée à même l’empreinte, sur mes jambes repliées. Je voulais ressentir la perte, porter ma tête comme si toute sa montée osseuse, tout son travail de l’année passée, chapitre après chapitre, était devenu inutile. Était tombé. Ce genre de méditation est assez vertigineux. On est vite pris d’une sorte d’ivresse. Celle du vide, de faire le vide. Tout y passe ? Jusqu’à notre statut d’humain. »

« Sous l’épicéa, dans la fine couche de givre, il restait l’empreinte d’un corps qui s’y était posé la nuit. Celle d’un grand cerf devenu mulet que l’absence du poids de sa ramure tombée déconcertait ? On dit que les cerfs sont parfois tellement troublés par la chute de leurs bois qu’ils s’isolent du clan. Je me suis couchée à même l’empreinte, sur mes jambes repliées. Je voulais ressentir la perte, porter ma tête comme si toute sa montée osseuse, tout son travail de l’année passée, chapitre après chapitre, était devenu inutile. Était tombé. Ce genre de méditation est assez vertigineux. On est vite pris d’une sorte d’ivresse. Celle du vide, de faire le vide. Tout y passe ? Jusqu’à notre statut d’humain. »