Loin du monde

Mon cœur est libre

Journée de printemps

(1914)

Sôseki, Mon bureau, 1913

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Loin du monde

Mon cœur est libre

Journée de printemps

(1914)

Sôseki, Mon bureau, 1913

Après Oreiller d’herbes, voici Haïkus de Natsumé Sôseki (traduits du japonais par Elisabeth Suetsugu), cent-trente-cinq haïkus choisis dans son œuvre poétique où ils abondent. Ces poèmes en trois temps sont présentés dans l’ordre chronologique « pour échapper à la fixité d’une classification par thèmes » (E. S.), une intention que je suis bien consciente de trahir en optant ici pour le printemps. De nombreuses aquarelles et calligraphies de Sôseki (1867-1916) ajoutent au charme de ce petit recueil.

En couverture : motif de la couverture des Œuvres complètes de Sôseki publiées par les éditions Iwamani.

L’écrivain était séduit par l’aspect insolite des kanji (caractères chinois),

reproduction du « calque » d’une inscription sur pierre de la Chine ancienne.

(Cette édition ne met pas de tréma sur le « i » de « haiku », à la façon anglaise.)

Sur l’aile du vent

Légère et lointaine

L’hirondelle

(1894)

Akiyama Yutaka a dirigé aux éditions Iwanami la dernière collection en date des Œuvres complètes de Sôseki (vingt-huit volumes, dont l’Œuvre poétique au volume 17, plus un à part, en 1999). Dans sa préface, « Le dicible et l’indicible », il écrit : « Même après s’être affirmé en tant qu’« homme de lettres », Sôseki n’a jamais cessé de porter un poids tout au long de sa vie, déchiré jusqu’au bout entre la volonté de tout exprimer et la conscience de ce que le cœur renferme d’inexprimable. »

Estampe patinée par le temps

Il pleut sur Edo

Averse de printemps

(1896)

Un de ses disciples, Terada Torahiko, physicien et essayiste, se souvient qu’à sa question : « Qu’est-ce qu’un haïku ? », Sôseki avait répondu : « en premier lieu, le haïku est un concentré de rhétorique, en second lieu, il est un univers irradiant à partir d’un point focal, comme le rivet d’un éventail qui permet de maintenir ensemble toutes ses branches. » Son ami Masaoka Shiki, grand maître dans cet art « qui abhorre l’expression directe du sentiment », l’a initié à la composition des haïkus et il appréciait l’originalité de Sôseki dans cette forme poétique.

Vent d’est vent de printemps

Si je savais que tu m’attends

M’en irais de suite

(1896, sur une carte adressée à Masaoka Shiki.

A la mort de celui-ci en 1902, Sôseki composera cinq haïkus à sa mémoire.)

Le raffinement poétique du haïku échappe en grande part aux Occidentaux, explique bien Maurice Mourier dans Petits haïkus : grands poèmes, à propos des Journaux de voyage de Bashô et de L’esprit du haïku suivi de Retour sur les années avec le maître Sôseki de Torahiko Terada. Pour ce premier billet de mai, j’en extrais ceci, une des raisons qui nous y rendent si sensibles aujourd’hui : « Mais c’est l’importance démesurée du rapport à la nature au sens le plus large (vie animale, présence de l’arbre et de la fleur, météorologie, beauté des paysages, harmonie de la terre et du ciel) qui donne à ces textes si succincts leur coloration unique. »

Dans la plaine acidulée

Un ruisseau ondule

Miroitement du colza en fleur

(1894)

Le temps s’étire

Soirée de pluie printanière

Et moi je songe

(1897)

Jardin au crépuscule

Sans allumer la lampe ni tirer le volet

Je reste à contempler les fleurs

(1899)

« Quand j’étais petit, il y avait, en face de chez moi, un magasin de saké appelé Yorozuya où se trouvait une jeune fille nommée Okura. Cette Okura, durant les paisibles après-midi de printemps, pratiquait toujours des exercices de chant. Chaque fois qu’elle s’y mettait, je sortais dans le jardin. Au-delà d’un plant de thé de trente mètres carrés, trois pins se dressaient, à l’est de la salle de séjour. C’étaient des pins très hauts, dont le tronc avait une trentaine de centimètres de circonférence : détail curieux, c’était tous les trois ensemble qu’ils produisaient un effet intéressant. Malgré mon cœur d’enfant, il me suffisait de contempler ces pins pour ressentir un bien-être. A leur pied, une lanterne noircie de rouille était toujours obstinément posée sur une pierre rouge inconnue, comme un vieillard têtu. J’aimais beaucoup observer cette lanterne. Tout autour, des herbes anonymes du printemps jaillissaient d’une terre profondément imprégnée de mousse, semblant ignorer le vent qui souffle sur le monde d’ici-bas, elles s’amusent en exhalant leur parfum. A l’époque, j’avais coutume de trouver une place dans ces herbes, juste pour y glisser mes genoux, et m’y tenir immobile. Mon emploi du temps, à l’époque, me permettait de contempler la lanterne au pied de ces trois pins et de respirer le parfum de ces herbes, en écoutant le chant de mademoiselle Okura au loin. »

« Quand j’étais petit, il y avait, en face de chez moi, un magasin de saké appelé Yorozuya où se trouvait une jeune fille nommée Okura. Cette Okura, durant les paisibles après-midi de printemps, pratiquait toujours des exercices de chant. Chaque fois qu’elle s’y mettait, je sortais dans le jardin. Au-delà d’un plant de thé de trente mètres carrés, trois pins se dressaient, à l’est de la salle de séjour. C’étaient des pins très hauts, dont le tronc avait une trentaine de centimètres de circonférence : détail curieux, c’était tous les trois ensemble qu’ils produisaient un effet intéressant. Malgré mon cœur d’enfant, il me suffisait de contempler ces pins pour ressentir un bien-être. A leur pied, une lanterne noircie de rouille était toujours obstinément posée sur une pierre rouge inconnue, comme un vieillard têtu. J’aimais beaucoup observer cette lanterne. Tout autour, des herbes anonymes du printemps jaillissaient d’une terre profondément imprégnée de mousse, semblant ignorer le vent qui souffle sur le monde d’ici-bas, elles s’amusent en exhalant leur parfum. A l’époque, j’avais coutume de trouver une place dans ces herbes, juste pour y glisser mes genoux, et m’y tenir immobile. Mon emploi du temps, à l’époque, me permettait de contempler la lanterne au pied de ces trois pins et de respirer le parfum de ces herbes, en écoutant le chant de mademoiselle Okura au loin. »

Natsumé Sôseki, Oreiller d’herbes

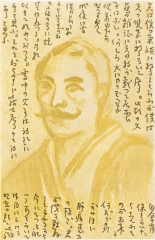

Autoportrait à l'aquarelle de Natsume Sôseki

sur une carte postale pour Doi Bansui du 2 février 1905 (Wikimedia).

A propos d’Oreiller d’herbes (Kusamakura, 1906, traduit du japonais par René de Ceccaty et Ryôji Nakamura), Natsumé Sôseki a écrit : « Si ce roman-haïku (l’expression est certes bizarre) s’avère possible, il ouvrira de nouveaux horizons dans la littérature. Il ne me semble pas que ce type de roman ait déjà existé en Occident. En tout cas, il n’y en a jamais eu de tels au Japon. »

Le titre est la traduction littérale d’un nom qui signifie le fait de ne pas dormir chez soi. Oreiller d’herbes est le récit d’un peintre et poète qui se rend à la montagne à la recherche d’un endroit paisible pour créer : « Dès que vous avez compris qu’il est partout difficile de vivre, alors naît la poésie et advient la peinture. » Il dit l’importance de l’art : « Tout artiste est précieux car il apaise le monde humain et enrichit le cœur des hommes. »

A plus de trente ans, tandis qu’il gravit un sentier de montagne, il est conscient de la proximité inévitable entre la lumière et l’ombre, la joie et la mélancolie, le plaisir et la souffrance. Il porte une boîte de peinture en bandoulière. Le chemin est difficile, il trébuche sur une pierre en longeant le lit d’une rivière. Puis viennent des lacets sur lesquels il avance en écoutant le chant des alouettes, en découvrant un champ de colza « doré ».

« Le printemps nous endort. Les chats oublient d’attraper les souris et les hommes oublient leurs dettes. On oublie alors le lieu de son âme et notre raison s’égare. Ce n’est qu’à la vue des fleurs de colza qu’on s’éveille. Quand on entend le chant de l’alouette, on reconnaît l’existence de son âme. » Le voilà de plain-pied dans le monde poétique de Wang Wei et de Tao Yuanming (deux grands poètes chinois), où « se promener et errer, ne fût-ce qu’un instant, dans l’univers impassible. C’est une ivresse. »

Le soir, les montagnes franchies, il arrivera à la station thermale de Nakoi. L’impassibilité, voilà le but de son voyage, loin des passions terrestres. Aussi, tous ceux qu’il rencontrera, il projette de les considérer comme des « figurants dans le paysage de la nature », de les observer à distance, comme des personnages dans un tableau.

Une averse l’oblige à se réfugier dans une maison de thé signalée par un postillon. Une vieille femme lui apporte du thé, son visage lui rappelle celui d’une vieille vue sur une scène de théâtre nô ; au fond du bol, « trois fleurs de pruniers sommairement dessinées d’un seul coup de pinceau ». Un bon feu lui permet de se sécher. Quand le ciel se dégage, elle lui montre le rocher du Tengu qu’il contemple (il y a souvent de quoi repenser au livre de Le Clézio sur la poésie des Tang).

Le peintre d’Oreiller d’herbes se réfère souvent à des écrivains anglais et à un tableau en particulier, la fameuse Ophélie peinte par Millais. Un bref arrêt de Gembei, le postillon, conduit la conversation sur « la demoiselle de Nakoi », la fille de Shioda, l’aubergiste, qu’on dit malheureuse comme « la Belle de Nagara » autrefois – une fille de riche famille dont deux garçons étaient amoureux en même temps et qui a fini par se noyer dans la rivière.

A l’auberge de Nakoi, le bruissement des bambous l’empêche de dormir. Il a tout loisir de détailler le décor de sa chambre et de rêver de la Belle de Nagara, quand il entend une voix qui fredonne puis s’arrête : en regardant dehors, il lui semble voir une silhouette au clair de lune, adossée à un pommier pourpre en fleurs, puis disparaître – la fille des Shioda ?

Dans son carnet d’esquisses, il cherche à « résumer en dix-sept syllabes » ses impressions nocturnes, avant de sombrer dans le sommeil. Quand celui-ci se transforme en « demi-sommeil », il entend la porte coulisser, voit une femme entrer : « Comme un ange qui marche sur les flots, elle avance sur les nattes sans le moindre bruit. » Un bras ouvre et referme le placard, la porte se referme. Quand il la rencontrera le matin, sa beauté et l’expression de son visage le laisseront perplexe, et plus encore son ironie quand elle l’invite à aller voir : « On a fait le ménage dans votre chambre. » Sous ses propres vers, quelqu’un en a écrit d’autres !

Oreiller d’herbes va et vient entre la contemplation des choses, de la nature, des paysages, des nuances de la lumière et des couleurs, et l’observation des personnages rencontrés à Nakoi ou alentour, le désir de peindre et d’écrire. « Si je dois à tout prix m’en expliquer, je dirai que mon cœur bouge simplement avec le printemps. » Dans ce « paradis sur terre » où le printemps lui donne envie de rester immobile comme une plante, tout éveille sa curiosité : la nourriture, une poterie chinoise, « la jeune madame » dont le barbier du village lui conseille de se méfier – « elle a un grain ».

Peindra-t-il un jour Nami, la fille de Shioda, dont les apparitions ponctuent le cours de ses réflexions ? Le peintre de Sôseki, en « artiste véritable », veut voir tout ce qu’il voit « comme un tableau ». Sôseki le poète y parvient aussi.

Verger

Pour ce martyre,

Pour ce martyre,

Pour ce délire ;

À ma vieillesse

Donne un verger.

Pour ma vieillesse

Et ses détresses,

Pour mon labeur –

Années voûtées,

Chiennes d’années,

Années-brûlures :

Donne un verger...

Et la fraîcheur

De sa verdure

À l’évadé :

Sans – voisinage,

Sans – nul visage !

Sans – nul railleur !

Sans – nul rôdeur !

Sans – œil voleur !

Sans – œil violeur

Sur le qui-vive

Sans puanteur !

Sans bruit de cœur !

Sans âme vive !

Dis : assez souffert – tiens, voilà!

Prends ce verger – seul comme toi.

(Mais surtout, Toi, n’y reste pas!)

Prends ce verger – seul comme moi.

De ce verger, fais-moi cadeau...

– Ce verger ? Ou bien – I’Ici-haut ?

Fais-m’en cadeau en fin de route –

Pour que mon âme soit absoute.

(1er octobre 1934)

Marina Tsvetaïeva, Insomnie et autres poèmes