Si j’avais déjà croisé ici ou là des peintures aborigènes, je les avais regardées en béotienne, je l’avoue, pour leur aspect esthétique. Rien à voir pourtant avec l’art décoratif ou abstrait. « Aboriginalités » – quelque cent vingt œuvres d’une collection privée (Marie Philippson) – permet d’appréhender plus justement l’art aborigène, aux Musées royaux des Beaux-Arts. Nous l’appelons « art », mais pour les aborigènes, c’est une pratique liée au sacré, aux ancêtres, aux mythes, aux rituels, à la terre.

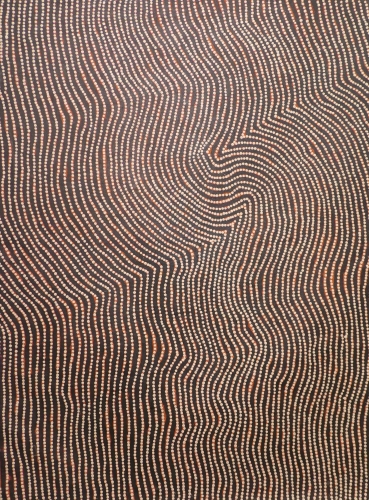

© Josie Kunoth Petyarre (°1959), Sugar bag (détail), 2015, acrylique sur toile de lin, collection Philippson

« Véritable fenêtre sur la spiritualité, l’art aborigène raconte l’histoire de la création du monde – appelée le « Temps du Rêve » – et le lien originel entre les humains et la terre. Les nombreux motifs (pointillés, spirales, zigzags, hachures…) sont transmis de génération en génération par initiation entre les membres d’une même communauté et recèlent des secrets séculaires en même temps qu’une cartographie de leur territoire. » (Suite sur le site des MRBAB.)

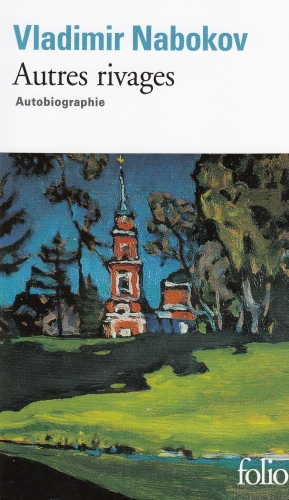

© Minnie Napanangka, Walabi Dreaming, 1992, acrylique sur toile, collection Philippson

Le Guide du visiteur (source des citations) propose « 12 clés » pour l’aborder, ainsi qu’une carte d’Australie où situer les territoires des clans aborigènes. Aucune des 70 langues qu’ils parlent aujourd’hui n’est écrite (sur 250 au moment de la colonisation anglaise, au XVIIIe siècle). Ce qui m’a étonnée d’emblée, ce sont les dates récentes des peintures (du XXe ou XXIe siècle, contemporaines) et la forte présence des artistes femmes (plus nombreuses que les hommes dans la sélection du petit Guide).

© Clifford Possum Tjapaltjarri (1932-2002), Sans titre, 2001, acrylique sur toile, collection Philippson

« Cet art ancestral et hautement symbolique était à l’origine caché : tracé à même le sable, puis effacé, ou appliqué sur la roche, dans des sites interdits aux profanes. » Ce n’est qu’au début des années 1970 que la communauté de Papunya Tula recourt à la peinture acrylique sur carton puis sur toile, dans le contexte de son « combat pour la reconnaissance de l’identité aborigène » en Australie.

© Sally Gabori (1924-2015), Grand crocodile, 2005, acrylique sur toile, collection Philippson (photo Aborigène.fr)

Sac de sucre de Josie Kunoth Petyarre fait partie d’une série sur la production du miel par les abeilles du bush ; dans cette peinture récente (2015), les « motifs de panier », l’harmonie, les couleurs, le sujet élargissent la tradition « au quotidien et au présent ». Grand crocodile de Sally Gabori (1924-2015), qui, sans savoir lire ni écrire, a transmis les us et coutumes de son ethnie et n’a commencé à peindre qu’à plus de 80 ans, représente une figure du « Temps du rêve », l’Ancêtre Crocodile marin, tout en recourant à une « dynamique gestuelle » moderne.

© Gabriella Possum Nungurrayi (°1967), Mon pays (détail), s.d., acrylique sur toile, collection Philippson

Dès la première salle où figurent ces œuvres parmi d’autres (autour de l’Utah Circle de Richard Long) et aussi celle de Gabriella Possum Nungurrayi dont un détail sert de couverture au Guide du visiteur, je suis frappée par la diversité des moyens picturaux utilisés. L’idée vague que je me faisais de l’art aborigène va se dissoudre et faire place à la révélation, le Guide aidant, d’un univers à la fois ancien et contemporain où la terre est comme vue du ciel : points d’eau, lieux de cérémonie, traces d’animaux (dingos, émeus, voir les illustrations sur le site), dunes, rochers, plantes… Une bonne introduction aux symboles picturaux des aborigènes est proposée sur le site de la Tema Galerie.

© Paddy Jaminji (ca.1912-1996), Old Tracks to Dreaming Place, 1979,

pigments naturels sur panneau, collection Philippson

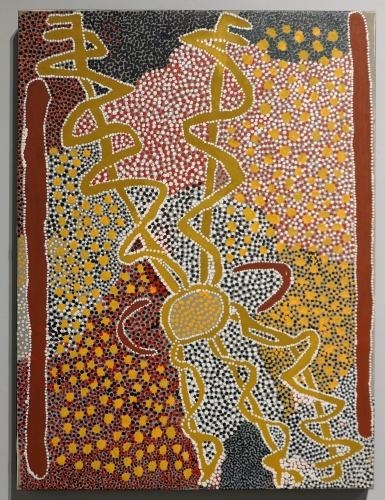

Regardons par exemple Old Tracks to Dreaming Place (1979) de Paddy Jaminji (1912-1996). Le motif des cercles concentriques peut symboliser un campement, un feu, un site sacré, un rocher, un point d’eau ; les lignes sinueuses un chemin entre deux campements ou une eau courante entre deux points d’eau ; ici de « vieilles pistes » vers le Lieu du Rêve. Les artistes aborigènes de Warmun sont réputés pour leur usage de l’ocre et de pigments naturels.

© David Miller (°1951), Perenties Track, 2012, acrylique sur toile de lin, collection Philippson

Ces peintures montrent et cachent en même temps. La création aborigène ne peut être comparée aux œuvres occidentales : « son ancrage anthropologique dans le « Temps du Rêve » lui confère une dimension sacrée qui ne peut dès lors être révélée à tous les regards ». (Michel Draguet, Postface du Guide) Pourquoi, dès lors, y mêler quelques œuvres des collections permanentes, choisies par rapprochement visuel ? Cela m’a semblé superflu.

© Debbie Brown Napaljarri (°1985), Tali Tjuta (Nombreuses collines de sable), 2019, acrylique sur toile de lin,

don de la galerie Yanda Aboriginal Art, Alice Springs, Australie, 2020 (photo pointculture.be)

Quelle diversité dans cette grande et belle exposition ! Dans chaque salle, on perçoit des différences dues aux traditions spécifiques des communautés, aux territoires où elles vivent, et aussi à l’originalité singulière des artistes. Certaines peintures sont plus strictement codifiées, d’autres, davantage habitées par le présent. Fascinant Tali Tjuta de Debbie Brown Napaljarri, « un grand tableau noir avec les traces du vent sur le sable » (Guy Duplat dans La Libre). Les « chants » des rituels inspirent des peintures tout en rythmes.

© Charlie Tjapangati (°1949), Tingari Cycle, s.d., acrylique sur toile, collection Philippson

L’exposition « Aboriginalités » des Musées royaux des Beaux-Arts est à découvrir absolument, si vous en avez la possibilité, jusqu’au premier août prochain à Bruxelles.