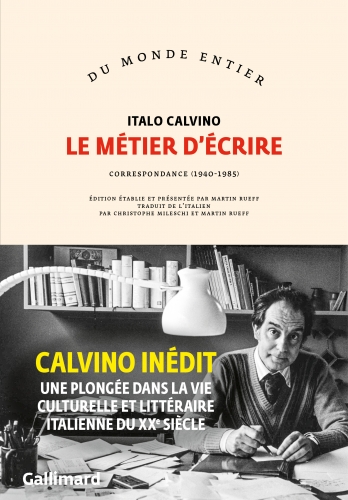

Correspondance / 2 (1946-1958)

Dans la préface du Métier d’écrire, la correspondance d’Italo Calvino (billet du 5/9/24), Martin Rueff regroupe ses lettres de 1945 à 1957 sous l’intitulé « La boutique Einaudi, le Parti et les premiers succès ». J’ai lu aussi celles de 1958, ce qui conduit grosso modo à la moitié du volume, l’année du Baron perché, dont le succès pousse Einaudi à publier en volume des récits courts de Calvino, I racconti.

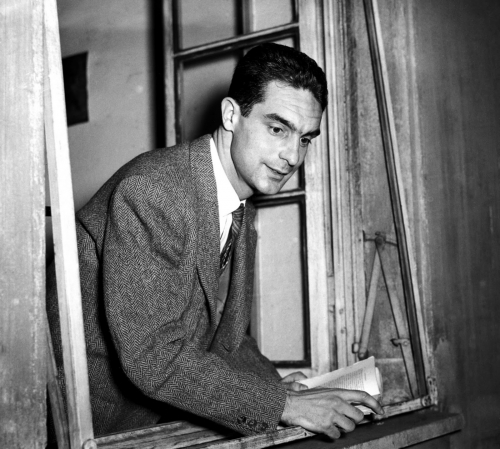

En septembre 1943, durant la première nuit du couvre-feu, il écrit un poème et l’envoie à Eugenio Scalfari. En 1944, des mots courts à ses parents. Le 17 juin 1945, il résume sa situation : « a) j’ai été dans la résistance jusqu’au jour de la libération en passant par des péripéties en tous genres ; b) je suis communiste ; c) maintenant je suis journaliste ; les amis n’ont rien fait ou pas grand-chose pour la cause. » Une note précise qu’il est entré au Parti en apprenant la mort du jeune médecin, premier chef résistant de leur zone, en février 1944.

Après la guerre, une fois son diplôme obtenu, il choisit le travail littéraire, même si c’est dur d’être édité : « Moi j’espérais faire un petit livre de petits récits, tout mignons, tout bien concentrés, mais Pavese a dit non, les récits ne se vendent pas, il faut que tu fasses un roman. Or il se trouve que moi je ne ressens pas la nécessité de faire un roman : si je m’écoutais, je passerais ma vie à écrire des nouvelles. » (8/11/1946)

Ses premiers récits sont inspirés par la guerre et primés. Calvino est publié dans L’Unità où il écrit des articles, et dans la revue Il Politecnico. Puis il envoie au prix Mondadori Le sentier des nids d’araignée, « un roman bien scabreux et bien difficile ». A Marcello Venturi, qui a l’impression de gaspiller son énergie en écrivant, il répond qu’écrire est toujours utile : si les choses ne vont pas, on apprend à éviter ses erreurs ; si elles vont bien, « elles resteront toujours bien », qu’on les publie « aujourd’hui ou dans cinq ans » (19/1/1947).

Cesare Pavese, qui a défini son roman comme « le premier roman qui ait fait de la poésie avec l’expérience de la Résistance », devient une figure clé pour le jeune écrivain. Dans ses lettres, rien ne lui plaît plus que discuter franchement : « Il est très important que nous continuions à nous disputer par lettres, et c’est très important pour tous les deux » écrit-il à Silvio Micheli (19/3/1947).

Avec une délégation du FdG de Turin, il va au Festival de la jeunesse à Prague où il trouve tout « merveilleux » : il y fait frais, il visite la Bohême, ils dorment dans un collège « magnifique ». Au retour, le Parti lui propose un poste de rédacteur à L’Unità. Il travaille pour Einaudi : relit des épreuves et des manuscrits, lit des livres étrangers, compile des bulletins. « C’est moche de travailler. On n’a plus de temps pour travailler pour soi. » Désormais, les échanges liés à son travail deviennent le premier sujet de sa correspondance.

A Elsa Morante, il écrit tout le bien qu’il pense de Mensonge et sortilège. Leur correspondance conservera ce ton positif (une romancière à relire, en ce qui me concerne). Il lui donne des nouvelles de Natalia Ginzburg. A son « cher Pavese », il écrit longuement pour lui dire le plaisir et l’intérêt pris à la lecture de Entre femmes seules en même temps qu’il lui explique pourquoi il n’aime pas ce roman et ce qui n’y marche pas à son avis. (Il aimera l’adaptation d’Antonioni.) Envoyé par l’Unità au Congrès de Budapest, en août 1949, il visite la Hongrie.

Calvino écrit à ceux qui commentent ses textes, à ses amis. Il aime recevoir des lettres des « rares » personnes à qui il peut « dire quelque chose » (comme à Elsa Morante). Le suicide inattendu de Pavese, le 27 août 1950, le bouleverse au plus haut point : « il était non seulement mon auteur préféré, un de mes amis les plus chers, un collègue de travail depuis plusieurs années, un interlocuteur quotidien, mais un des personnages qui aura été le plus important dans ma vie […] » écrit-il à Isa Bezzera dans une belle lettre à lire ici (3/9/1950). (Le journal intime de Pavese, œuvre posthume, a pour titre Le métier de vivre.)

Lui qui aime tant les idées, la discussion, la littérature, donne rarement des nouvelles de sa vie privée, soucieux de « continuer à rester soi-même sans trahir pour autant les engagements humains implicites que toute action, tout rapport avec autrui, ne manque de comporter » (à Michele Rago, 7/6/1952). Le vicomte pourfendu – « écrit pour me payer une vacance imaginaire après avoir brimé mon imaginaire dans l’autre roman » – suscite pas mal d’intérêt, ce qui le surprend. « Il s’agit d’un récit comme je pourrais en écrire dix ou vingt autres, et sans la moindre fatigue, si je n’étais pas pris par le désir d’écrire des choses que je crois plus importantes » (à Carlo Salinari, 7/8/1952).

En 1955 commence une intéressante correspondance sur la poésie populaire avec Pier Paolo Pasolini. En 1957, quand son nom est mentionné dans les journaux en relation avec celui de communistes récemment sortis du parti, Calvino proteste, mais L’Unità va lui reprocher sa déclaration. Le premier août, il jette le gant en démissionnant du parti – la confiance est rompue, bien qu’il reste « le camarade » des travailleurs italiens.

(A suivre)