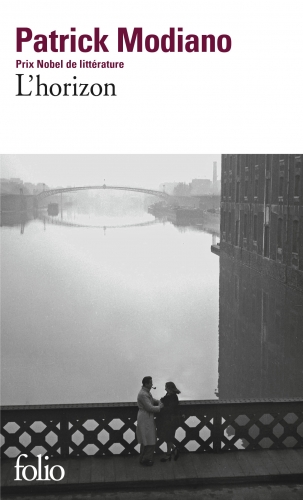

Dernier titre de Modiano dans Romans, L’Horizon date de 2010. Comme il l’a écrit en ouverture de ce Quarto, on y retrouve des noms, des situations, des lieux qui font écho aux récits précédents du recueil. Ici, pas de première personne : « Depuis quelque temps, Bosmans pensait à certains épisodes de sa jeunesse, des épisodes de sa jeunesse, des épisodes sans suite, coupés net, des visages sans noms, des rencontres fugitives » (première phrase).

Le deuxième paragraphe continue dans ce sens : « Ces fragments de souvenirs correspondaient aux années où votre vie est semée de carrefours, et tant d’allées s’ouvrent devant vous que vous avez l’embarras du choix. » Sur son carnet, Bosmans, le narrateur, retrouve un nom, « Mérovée ». Peu à peu, il revoit le visage de ce « jeune homme aux cheveux blonds bouclés », visage qui lui semblait déjà flétri, en particulier quand l’homme riait d’un rire « de vieillard ».

Il l’avait rencontré avec sa « bande » devant l’immeuble où il attendait Margaret Le Coz. Mérovée était le chef de bureau de Margaret, il avait mal pris que Bosmans ne veuille pas se joindre à eux – « Vous savez, avait déclaré Bosmans d’une voix calme, depuis le pensionnat et la caserne, je n’aime pas tellement les bandes. » Quelques années plus tard, d’un taxi, il avait reconnu Mérovée, seul au bord du trottoir, par une nuit de janvier très froide, « pieds nus dans des spartiates ».

Margaret travaillait comme secrétaire pour Richelieu Interim. Bosmans l’avait rencontrée dans les escaliers du métro où des manifestants chargés par les CRS les avaient bousculés ; elle saignait à l’arcade sourcilière et il l’avait emmenée dans une pharmacie. Elle lui avait proposé alors de l’attendre à la sortie des bureaux au « 25 rue du Quatre-Septembre ». Un soir où il s’était étonné qu’elle habite à Auteuil, un quartier lointain, elle avait répondu que c’était « plus sûr », puis avait corrigé : « plus tranquille ».

Bosmans avait fini par apprendre qu’un « type » la cherchait depuis quelques mois ; elle avait peur de cet homme qu’elle avait connu en Suisse, une « mauvaise rencontre ». Il comprenait très bien son appréhension, lui-même craignait de rencontrer un couple : « une femme aux cheveux rouges et au regard dur, un homme brun, l’air d’un prêtre défroqué. La femme aux cheveux rouges, c’est ma mère, si j’en crois l’état civil. » Chaque fois, elle lui demandait de l’argent. Il avait changé d’adresse pour qu’ils ne puissent plus « le rançonner ». Margaret avait fini par lui raconter Annecy, Lausanne, le redouté Boyaval qui avait frappé son employeur suisse quand celui-ci s’était interposé.

« Quelqu’un lui avait chuchoté une phrase dans son sommeil : Lointain Auteuil, quartier charmant de mes grandes tristesses, et il la nota dans son carnet, sachant bien que certains mots que l’on entend en rêve, et qui vous frappent et que vous vous promettez de retenir, vous échappent au réveil ou bien n’ont plus aucun sens. » Bosmans se souvient aussi du temps où il accompagnait Margaret Le Coz chez le professeur Ferne et sa femme, deux avocats, pour garder leurs enfants. Lui travaillait alors dans une librairie, celle des éditions du Sablier, dont le catalogue était tourné vers l’occultisme, les religions orientales, l’astronomie.

Patrick Modiano nous emmène avec son narrateur dans les quartiers, les cafés de Paris, la mémoire toujours en quête des fantômes du passé que réveillent les noms, les adresses qui figurent dans son carnet de moleskine noir. Bosmans aurait déjà pu rencontrer Margaret, qui avait habité rue de Belloy, à l’époque où il allait dans cette rue chez une ancienne secrétaire, pour lui donner des pages manuscrites à dactylographier. Ensuite il allait au café. « Ces soirs-là, les rues désertes et silencieuses du quartier étaient des lignes de fuite, qui débouchaient toutes sur l’avenir et l’HORIZON. »

Margaret lui avait dit être née à Berlin, elle y retournera. « Il se créait souvent une certaine intimité entre les voyageurs dans les trains de nuit de sa jeunesse. Oui, j’ai l’impression que nous n’avons cessé, Margaret et moi, de prendre des trains de nuit, de sorte que cette période de nos vies est discontinue, chaotique, hachée d’une quantité de séquences très courtes sans le moindre lien entre elles… » Des années après son départ, Bosmans la cherchera dans Berlin. La trouvera-t-il ?

On en saura un peu plus en lisant L’horizon, même si les personnages y gardent leur part de mystère. « Pour ses personnages, Patrick Modiano fait des collages de personnes. Il le répète, sans cesse y revient à chacune de ses réponses : il écrit pour élucider des choses qu'il n'avait pas comprises quand elles se sont produites, qui ont laissé une impression étrange qu'il veut démêler. Les énigmes que la vie lui a posées, ce sont des rencontres sans suite et des présences inexpliquées, des disparitions, des activités douteuses, des dangers parfois pressentis, parfois avérés. C'est le climat exact de son nouveau livre. » (Alice Ferney, Le Figaro, 2010)

« Il avait lu, la veille, un roman de science-fiction, Les Corridors du temps. Des gens étaient amis dans leur jeunesse, mais certains ne vieillissent pas, et quand ils croisent les autres, après quarante ans, ils ne les reconnaissent plus. Et d’ailleurs il ne peut plus y avoir aucune contact entre eux : Ils sont souvent côte à côte, mais chacun dans un corridor de temps différent. S’ils voulaient se parler, ils ne s’entendraient pas, comme deux personnes qui sont séparées par une vitre d’aquarium. Il s’était arrêté et la regardait s’éloigner en direction de la Seine. Il ne sert à rien que je la rattrape, pensa Bosmans. Elle ne me reconnaîtrait pas. Mais un jour, par miracle, nous emprunterons le même corridor. Et tout recommencera pour nous deux dans ce quartier neuf. »

« Il avait lu, la veille, un roman de science-fiction, Les Corridors du temps. Des gens étaient amis dans leur jeunesse, mais certains ne vieillissent pas, et quand ils croisent les autres, après quarante ans, ils ne les reconnaissent plus. Et d’ailleurs il ne peut plus y avoir aucune contact entre eux : Ils sont souvent côte à côte, mais chacun dans un corridor de temps différent. S’ils voulaient se parler, ils ne s’entendraient pas, comme deux personnes qui sont séparées par une vitre d’aquarium. Il s’était arrêté et la regardait s’éloigner en direction de la Seine. Il ne sert à rien que je la rattrape, pensa Bosmans. Elle ne me reconnaîtrait pas. Mais un jour, par miracle, nous emprunterons le même corridor. Et tout recommencera pour nous deux dans ce quartier neuf. »