Le 21 juillet, l’exposition Imagine ! 100 ans de surréalisme international fermera ses portes aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Organisée pour le centième anniversaire du Manifeste d’André Breton, en collaboration avec le Centre Pompidou (exposition à Paris à partir du 4 septembre), elle ira ensuite à Madrid, à Hambourg et à Philadelphie.

A l’entrée de l’exposition, Chien aboyant à la lune, de Miro, voisine avec La mélancolie d’une belle journée, signée Giorgio De Chirico. Un grand bronze de Max Ernst, Capricorne trône devant la ligne du temps, qui débute ici dans les années 1880. En effet, Imagine ! « se concentre sur les liens, les similitudes, mais aussi les lignes de fracture, entre le surréalisme et un de ses précurseurs, le symbolisme. » (MRBAB) L’exposition regroupe des œuvres de différentes époques autour de dix thèmes (le labyrinthe, la nuit, la forêt...). En voici quelques bribes.

Fernand Khnopff, La Méduse endormie, [1896],

pastel sur papier, Collection privée

« La nuit » nous mène des Yeux clos d’Odilon Redon à L’Empire des lumières de Magritte (photo 1), devant une Impasse de Vogels, puis à la Méduse endormie (1896) de Khnopff. Cette juxtaposition d’univers si différents me laisse d’abord songeuse. Certaines œuvres se répondent. Ainsi, Extrême nuit de Léonor Fini (1977) reprend à Khnopff la Méduse aux superbes ailes repliées, mais ici l’œil ouvert de la Gorgone pétrifie la jeune fille qui lui fait face.

© Leonor Fini, Extrême nuit, 1977, huile sur toile, Paris, Galerie Minsky

Dans l’œuvre de Max Ernst, l’oiseau est un leitmotiv. Son Armée céleste intrigue par les effets de matière. Dès 1925, Ernst a pratiqué le « frottage » et puis le « grattage » du pigment, directement sur la toile. On voit se multiplier sur cette peinture des têtes rondes d’oiseaux et des roues, dans des couleurs subtiles à la fresque.

© René Magritte, Les grands voyages, 1926, huile sur toile, Collection privée

Parmi les Magritte de l’exposition, voici Les grands voyages (collection privée), au format panoramique inhabituel. Au-dessus des montagnes flottent une silhouette féminine (sans tête, aux jambes peintes de divers bâtiments) et une créature tentaculaire. Autre énigme, Le sentiment de vitesse de Dali : les ombres de deux cyprès s’étirent, la plus longue marque l’heure sur le cadran incrusté dans une chaussure. Le paysage surréaliste ouvre à l’imaginaire.

Picasso, L'acrobate bleu / Arp, "Mirr" / Magritte, Les idées de l'acrobate

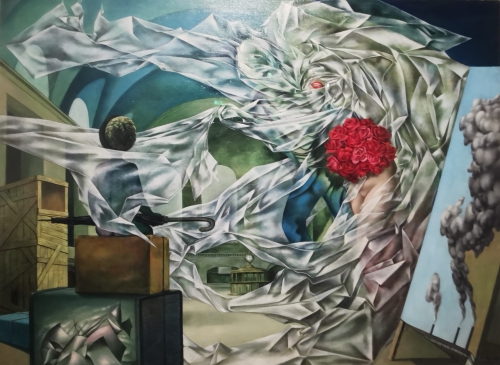

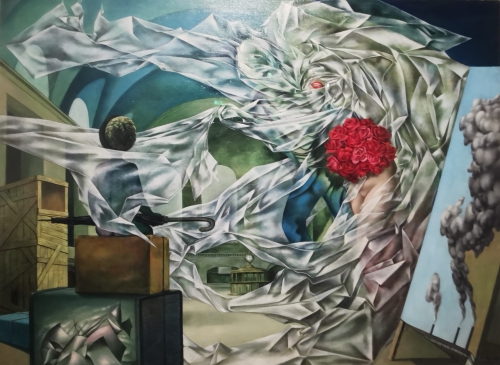

Picasso, Arp et Magritte : des formes « acrobatiques » se répondent. Je m’attarde devant Un tableau très heureux signé de l’Américaine Dorothea Tanning (qui exposait déjà avant d’épouser Max Ernst). Je n’avais jamais vu cette peinture qui « caricature le cliché du voyage de noces » (commentaire de l’exposition Surréalisme au féminin du musée de Montmartre où elle était exposée l’an dernier). Le tourbillon d’une grande toile blanche attire l’œil avant de laisser voir des éléments qu’elle relie « comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie » (Lautréamont).

© Dorothea Tanning, Un tableau très heureux (détail), 1947, huile sur toile, Paris, Centre Pompidou

De gauche à droite : dans un espace voûté, des caisses, des malles sur lesquelles un personnage assis tient un parapluie noir ; un kiosque rond surmonté d’une horloge ; une silhouette bleue, une bouche souriante ; un nu, derrière un bouquet de roses rouges ; des volutes de fumée grise s’échappant de cheminées, sur un panneau peint posé au sol. Tanning peint l’énigme humaine, la magie de l’hallucination, les pouvoirs de l’œil, la folie et ses visions. Elle ne voulait pas être réduite à l’étiquette « surréaliste » : « But I have no label except artist. » (Fondation D. T.)

© Valentine Hugo, Le rêve du 21 décembre 1929, 1929,

mine de plomb sur papier, Collection Mony Vibescu

Dans « Rêves et cauchemars », un des thèmes de l’exposition, je découvre une autre œuvre également présentée à Montmartre : Le rêve du 21 décembre 1929, de Valentine Hugo, dans un cadre d’époque orné de deux dragons. Ce beau visage est déjà blessé par de terribles griffes, et la partie inférieure du rêve n’a rien de rassurant !

Francis Picabia, L'éclipse, vers 1922-1923, huile sur toile, Bruxelles, MRBAB

En résumé, malgré l’accrochage thématique assez disparate, l’exposition offre à découvrir. L’audioguide y est plus pratique que la transcription téléchargée sur un petit écran. Pour terminer, je vous montre encore L’éclipse de Picabia, seule œuvre de cet artiste dans les collections des MRBAB. Ce détournement de la Vierge au serpent n’est pas plus politiquement correct aujourd’hui qu’à l’époque ! L’étoile d’or qu’elle porte sur l’épaule l’intègre dans « Le cosmos », la dernière section d’Imagine !, près des Corps célestes de Tamayo et de Naissance d’une galaxie de Max Ernst.

Le mouvement surréaliste était d’avant-garde, mais non « exempt de misogynie ». Au début de l’exposition « Imagine ! », une grande reproduction d’un montage publié dans La révolution surréaliste du 15 décembre 1929 montre les photos d’identité de seize (hommes) surréalistes aux yeux baissés encadrant Je ne vois pas la [femme] cachée dans la forêt de Magritte.

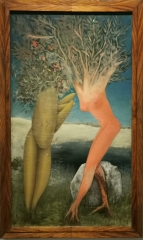

Le mouvement surréaliste était d’avant-garde, mais non « exempt de misogynie ». Au début de l’exposition « Imagine ! », une grande reproduction d’un montage publié dans La révolution surréaliste du 15 décembre 1929 montre les photos d’identité de seize (hommes) surréalistes aux yeux baissés encadrant Je ne vois pas la [femme] cachée dans la forêt de Magritte.  Je repense à ce drôle de couple devant une œuvre de Meret Oppenheim, Daphné et Apollon. Dans les Métamorphoses d’Ovide, la nymphe se transforme en laurier pour échapper à l’étreinte d’Apollon.

Je repense à ce drôle de couple devant une œuvre de Meret Oppenheim, Daphné et Apollon. Dans les Métamorphoses d’Ovide, la nymphe se transforme en laurier pour échapper à l’étreinte d’Apollon.