C’est un article lu dans Beaux Arts Magazine qui m’a décidée à aller voir tout de même l’exposition Daniel Buren – Une fresque au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (jusqu’au 22 mai 2016). Question d’apprendre et peut-être de mieux comprendre cet artiste a priori trop conceptuel à mon goût. Je ne le regrette pas.

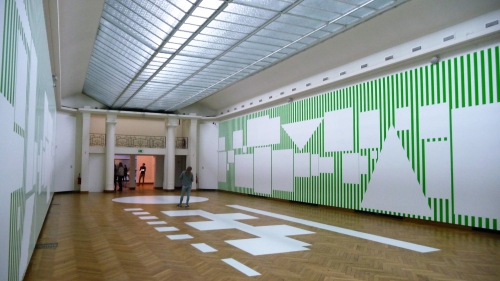

Vue partielle du Hall Horta (Bozar, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles)

Depuis l’installation des colonnes rayées noir et blanc (Les deux plateaux) dans la cour du Palais-Royal à Paris, en 1986, plus personne n’ignore que Buren travaille avec un « outil visuel » : l’alternance systématique de bandes blanches et de bandes colorées verticales de 8,7 cm de largeur, inspirées « des tissus imprimés utilisés pour les auvents des magasins et bistrots parisiens » (guide du visiteur). A Bozar, il en a recouvert les colonnes du grand hall Horta et les contremarches vers l’entrée des salles d’exposition.

Sa fresque bruxelloise instaure « un dialogue entre son travail et des œuvres choisies de plus de cent artistes du XXe et du XXIe siècles », j’étais curieuse de découvrir qui étaient ses compagnons d’art. Vu la diversité des œuvres intégrées peu à peu parmi des formes fantômes, j’ai l’impression que ces peintures, photographies, sculptures, vidéos, installations – jalons d’une rétrospective plus ou moins autobiographique – entrent dans un rythme particulier, original, qui invite à les regarder pour elles-mêmes et sans filtre.

Daniel Buren, "Salle des empreintes", Bozar, Bruxelles

A l’entrée, le visiteur reçoit un dépliant format A2 : au recto une carte des lieux et le nom des artistes correspondant aux formes numérotées ; au verso, un texte d’introduction suivi des légendes, salle par salle. Facile, se dit-on d’abord, mais ce ne sera pas si simple : après la « salle des empreintes » (formes exactes des œuvres exposées laissées en blanc sur les murs rayés de vert et sur le parquet), les œuvres apparaîtront bien accrochées par ci par là, mais sans aucun numéro.

Pour identifier les artistes qu’on connaît un peu, pas de problème, mais pour les autres ? Les titres des légendes sont parfois explicites, pas toujours, alors on cherche une signature, on se réfère à la couleur des empreintes (« ombres » bleues d’un côté de la salle, roses de l’autre) reprises sous les légendes et on se bat avec son dépliant pour rendre à César ce qui est à César…

© Dan Flavin, Cornerpiece, 1978, M HKA Anvers

A quoi bon, me suis-je dit à un moment donné, regarde, flâne, va simplement à la rencontre de ce qui se présente à toi. En abandonnant l’identification à tout prix de chaque œuvre, je me suis sentie beaucoup plus libre et mieux disposée. Alors j’ai profité de l’autorisation de prendre des photos (un petit Picasso excepté) pour pouvoir revenir plus tard aux indications du guide.

Dans la salle 2, face à une planche de Matisse (Icare), des néons dans un coin : Cornerpiece de Dan Flavin. On reflexion de Bertrand Lavier attire par le jeu des reflets : les coups de brosse à la surface d’un miroir l’ont rendu opaque ; dès qu’on bouge, l’œuvre change, et aussi avec la lumière ambiante et les ombres des visiteurs.

© Bertrand Lavier, On reflexion, 1984, FRAC, Paris

Quand des œuvres sont accrochées très haut, comme dans les salons de peinture du XVIIIe siècle, on les aperçoit plus qu’on ne les voit. Dans la grande salle suivante un grand rectangle lumineux m’intrigue. Simple projection sur un mur vierge ? Non, le Ciel de Ann Veronica Janssens va s’animer d’ombres et de nuages, doucement.

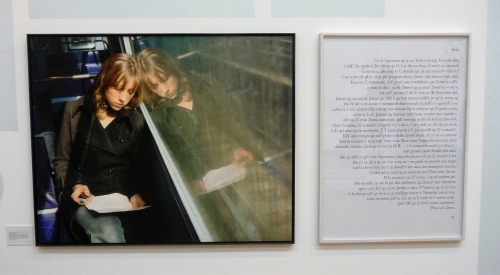

La salle 3 accueille aussi des mots, près d’une photographie de Sophie Calle, Prenez soin de vous : ces derniers mots d’un « mail de rupture », elle a demandé à 107 femmes de les interpréter à leur manière – ici une traduction en langage sms par Alice Lenay. Exercice de déchiffrage. Observation des reflets – un leitmotiv dans le choix de Buren.

© Sophie Calle, Prenez soin de vous, 2007

Non loin d’un grand Simon Hantaï bicolore, je suis heureuse de tourner autour du Torse de jeune homme de Brancusi – une colonne, des cylindres, en effet. L’igloo de verre qui occupe la salle d’angle lui vole un peu la vedette : Spostamenti della Terra e della Luna su un asse (Mouvements de la Terre et la Lune sur un axe) de Mario Merz, représentant de l’Arte Povera. Plus loin, un bois de Penone, Nel Legno. Minuscule par rapport au reste, Salaire solaire de Franck Scurti.

Un mélange d’artistes plus ou moins connus, figuratifs ou non, de tous horizons. Monet, Cézanne, Chagall semblent un peu perdus dans cette fresque, comme venus d’une autre planète. Le moins qu’on puisse dire est que cette sélection est d’un bel éclectisme. La reprise des empreintes de salle en salle offre un fil conducteur, à défaut d’ordre chronologique ou thématique, sans aucune hiérarchie. Artistes rencontrés, influences, œuvres « questionnantes », il s’agit néanmoins d’un « itinéraire personnel ».

© Mario Merz, Spostamenti della Terra e della Luna su un asse, 2002

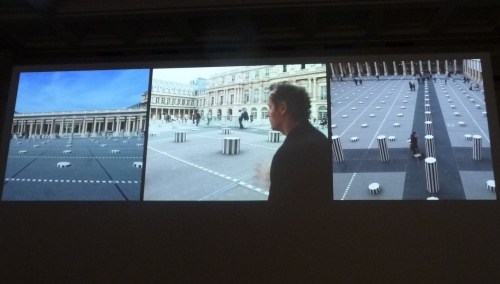

« Placer, déplacer, replacer », voilà ce que fait Buren comme il le dit dans le film projeté devant l’entrée de l’exposition (pas besoin de billet pour s’installer devant l’écran, le film dure en tout trois heures et demie). C’est une sorte de rétrospective audio-visuelle montrant ses « interventions des années 60 à aujourd’hui, dont 80% ont disparu ».

J’y suis restée un quart d’heure pour l’écouter à propos des Deux plateaux du Palais-Royal à Paris : la manière dont il a étudié, mesuré, occupé la cour pour y créer une œuvre « monumentale sans effet de monumentalisme » et « marier l’historique et le contemporain » est très intéressante, loin du « n’importe quoi » que lui reprochaient certains à l’époque.

Plutôt sceptique au départ, je reconnais que cette exposition aide à mieux percevoir l’originalité de ce travail artistique : ni peintre ni sculpteur, Daniel Buren, en couvrant des surfaces, est avant tout un créateur d’espaces.