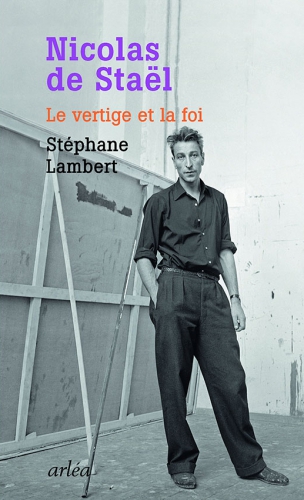

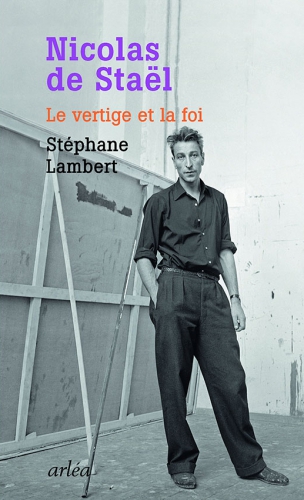

Entre récit et essai, Stéphane Lambert propose dans Nicolas de Staël. Le Vertige et la Foi (2015) une réflexion pénétrante sur la création, la peinture, le suicide. Avertissement : « Ce texte ne saurait être considéré comme une biographie, mais comme une évocation subjective de la vie et de l’œuvre de l’artiste Nicolas de Staël, un trait d’union entre l’essai et la fiction. »

Dans « Tableau 1 : la nuit désaccordée », l’auteur nous fait entrer sans préambule dans une pensée en cours (ni majuscule en début de paragraphe, ni point à la fin) : « combien de temps cela allait-il encore durer, il se le demandait, chaque matin, ce rocher à gravir, pour espérer revoir la lumière. Espérer. Chaque jour, espérer. » Cherche ce qui taraude Nicolas de Staël sur la route du retour à Antibes, qui se reproche peut-être cet aller-retour à Paris où il a assisté à un concert : « Schönberg. Webern. Ou l’inverse. Il ne savait plus dans quel ordre il les avait entendus. » Quelques jours plus tard, il se suicide, le 16 mars 1955.

Revoir Jeanne, un grand rectangle à peindre tandis que La Cathédrale sèche, voilà ce qui le fait tenir encore debout. « Et toute création qui tienne est le fruit de l’équilibre trouvé entre la foi et le vertige. Ou plutôt – entre le vertige et la foi. L’ordre des mots était important. Car le vertige, ce me semble, est mon plus vieux compagnon. » Stéphane Lambert reviendra plus loin sur le sens de ces deux mots clés choisis pour le titre.

Environ soixante ans après sa mort, l’auteur se tient au plus près du peintre à l’atelier dans une ancienne batterie du cap d’Antibes. « Peindre avait toujours été une manière de vaincre son instinct destructeur, de détourner vers l’œuvre cette énergie sauvage, la rage qu’il avait en lui. » Imaginant son état d’esprit : « Plus on devient soi et plus on devient seul. »

Solitude et insatisfaction, désir de renouvellement continu, telle est la voie de Nicolas de Staël, peu fait pour la vie ordinaire. Conquérant, il a séduit au Maroc une femme mariée, peintre, Jeannine Guillou, en une semaine (elle est morte dix ans avant lui). Jeanne, dont il est amoureux, l’a fui à Grasse. L’argent que lui procure le succès, obtenu de haute lutte, le gêne, mais lui permet d’acheter en 1953 le castelet de Ménerbes « pour les enfants » (dont Anne, fille de Jeannine, qui signe la préface de ce livre, « Une pensée en archipel »).

Stéphane Lambert évoque la jeunesse du peintre à Bruxelles : né à Saint-Pétersbourg en 1914, il a perdu ses parents peu après leur fuite hors d’URSS en 1919, orphelin à six ans. Ses sœurs et lui sont accueillis chez les Fricero, à Uccle, qui s’opposeront à son ambition artistique. Mais Géo de Vlaminck, son professeur à l’académie, le soutient et l’encourage. (Je vous rappelle la belle biographie de Laurent Greilsamer, Le Prince foudroyé – La vie de Nicolas de Staël.)

« Tableau 2 : la nuit transfigurée » s’ouvre sur la dernière toile (dite inachevée) peinte avant de se jeter dans le vide : Le Concert, trois mètres cinquante sur six mètres, un « océan de rouge ». L’atelier au sol rouge, l’enfermement, les meurtrières – la mort est proche, qui le conduira à 41 ans au cimetière de Montrouge (Paris) près de Jeannine décédée à 36 ans d’un avortement thérapeutique. Lambert s’interroge sur le « mais » de la notice du cimetière : « Coloriste raffiné mais plasticien audacieux ».

L’auteur a commencé par aller sur la tombe de Nicolas de Staël, par mettre ses pas dans les siens rue Stanley à Uccle, pas loin de chez lui, attiré par cet artiste tourmenté par des questions existentielles. Attentif à ses voyages (Espagne, Maroc, Sicile), il interroge les photographies et visite les lieux qui ont compté pour cet homme qui écrivait à 23 ans déjà dans une lettre : « Ma vie sera un continuel voyage sur une mer incertaine. »

Publié sans illustrations, le texte de Stéphane Lambert est une plongée au cœur de deux mystères : l’art et la mort. La foi – « force qui anime », « certitude de devoir créer » – sera ici vaincue par le vertige – « perte de confiance », doute, « appel de la mort ». L’équilibre entre les deux est la « clef de voûte » de la création.

S’il vient de faire paraître un livre sur Beckett, Stephane Lambert a déjà écrit sur deux autres peintres : L’adieu au paysage : les nymphéas de Claude Monet (2008) et Mark Rothko. Rêver de ne pas être (2011). Il rapproche même Rothko et Staël, si dissemblables. Fasciné par ces grands artistes, il confie : « Dans ce monde gouverné par la croissante agitation et la valorisation de la médiocrité, il me restait la compagnie des grands morts, et les mots pour m’y relier. »

« Si les romanciers observaient consciencieusement la vie réelle, les peintures qu’ils nous donnent offriraient moins de ces effets de lumière et d’ombre qui produisent dans leurs tableaux des contrastes saisissants. Les personnages qu’ils nous présentent n’atteindraient presque jamais les hauteurs de l’extase et tomberaient moins souvent encore dans l’abîme sans fond du désespoir, car il est rare de goûter la joie dans toute sa plénitude, plus rare peut-être de goûter l’âcre amertume d’une angoisse complètement désespérée ; à moins que l’homme ne se soit plongé, comme la bête, dans les excès d’une sensualité brutale, qu’il n’y ait usé ses forces et détruit les facultés qu’il avait reçues pour être heureux. »

« Si les romanciers observaient consciencieusement la vie réelle, les peintures qu’ils nous donnent offriraient moins de ces effets de lumière et d’ombre qui produisent dans leurs tableaux des contrastes saisissants. Les personnages qu’ils nous présentent n’atteindraient presque jamais les hauteurs de l’extase et tomberaient moins souvent encore dans l’abîme sans fond du désespoir, car il est rare de goûter la joie dans toute sa plénitude, plus rare peut-être de goûter l’âcre amertume d’une angoisse complètement désespérée ; à moins que l’homme ne se soit plongé, comme la bête, dans les excès d’une sensualité brutale, qu’il n’y ait usé ses forces et détruit les facultés qu’il avait reçues pour être heureux. »