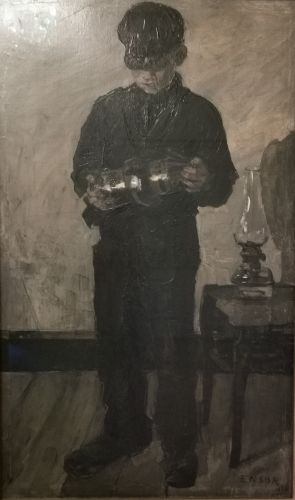

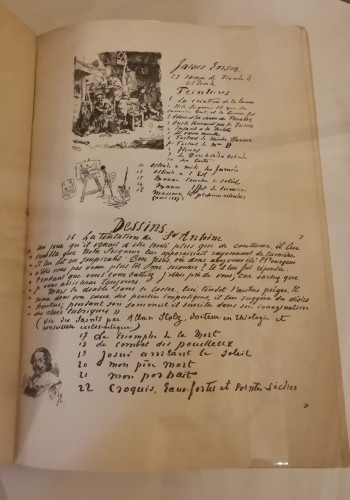

Highlands de Jérôme Magnier-Moreno (°1976) me fait découvrir la collection « Le sentiment géographique » chez Gallimard, dédiée à un écrivain qui recompose, « en vagabond attentif, un monde à la première personne ». Des échos lus ici et là m’ont attirée en premier vers les couleurs de Rorcha, nom dont l’auteur-artiste signe ses peintures. Un détail de Plein ciel, en couverture, et une dizaine de paysages accompagnent son roman.

© Rorcha, Plein ciel (détail), 2022, acrylique sur bois, 60 x 92 cm. Collection privée, Paris.

Ce récit de voyage s’ouvre sur une carte : le dessin de son itinéraire depuis Paris vers Inchnadamph, au nord de l’Ecosse, dans les Highlands, les 24 et 25 mai 2013. De « Bleu pétrole » à « Turquoise de banquise », toutes les séquences ont pour titre une indication de couleur, en commençant par le train pris à Londres un vendredi soir, le Caledonian Sleeper. Sous l’effet d’un tranquillisant, le narrateur s’apprête « à passer une nuit régressive dans le ventre du train, loin de Paris et de l’Himalaya d’emmerdes » qu’il y laisse.

Londres 21h15, Inverness 8h41 : il se souvient de cet horaire, le même que quand il avait treize ans, et du même coup de sa mère, de « la douce expression » de son visage auquel celui de la Jeune Fille à la perle de Vermeer ressemble tellement. Il emporte avec lui le vieux sac à dos jadis « d’un vif rouge corail », décoloré en « vieux rose », témoin de deux années de suite passées en famille dans les Highlands écossais, « des jours qui comptaient parmi les plus beaux de [sa] vie. »

Cette nuit rythmée par le train le trouve « écartelé entre l’impatience d’atteindre la destination de ce voyage et la tristesse d’avoir dû abandonner [son] propre foyer. » Il pense à son fils Thomas qui doit être surpris. Avec Claire, sa femme, ils ont eu des mots et des regards « si durs et si tristes » qu’il s’est décidé d’un coup : « Je pars ». Sur un post-it dans l’entrée, il a laissé un mot : « Je reviens dans une semaine. »

« Jamais je n’ai été aussi loin de dormir. » Trop de cafés, de cachets, des ronflements dans la cabine voisine, une couette trop chaude… « Je ne connais que trop cette sensation de m’enfoncer sans retour dans l’insomnie […] ». Autant rejoindre le wagon-bar. Le goût du whisky ramène d’autres souvenirs, une autre tristesse. Passé la frontière écossaise, les ténèbres à l’extérieur, à l’intérieur le sourire d’une « ginger girl » bientôt emmenée par son « boyfriend », le passage des heures…

Le lendemain matin, après qu’aux « étincellements jaunes » des genêts le long des talus succède la Lande, le paysage offre un spectacle « merveilleusement ensoleillé ». Voilà le train arrivé à destination, en gare d’Inverness. Un car emmène le voyageur plus au nord, le dépose devant l’auberge d’Inchnadamph, devenue « un repaire de naturalistes, ornithologues, pêcheurs et randonneurs de tout poil ». Pas encore 14 heures, du ciel bleu : il part se promener sur-le-champ.

Jérôme Magnier-Moreno nous prête ses yeux pour contempler la beauté du paysage écossais, la transparence de la rivière, tout ce qu’il reconnaît là, entre ses souvenirs de marche ou de pêche, des « nuées d’insectes », un microcosme « miraculeusement préservé ». Ses souvenirs de famille sont au rendez-vous, des moments rares de complicité avec son père, qu’il s’est attaché à développer avec son fils en l’entraînant dans les musées parisiens le samedi matin, pour dessiner.

Mais pas de lumière sans ombres. Trouvera-t-il le lac sans nom qu’il est venu retrouver ? Comment faire quand la pluie et le brouillard s’en mêlent ? Dans ce récit éminemment visuel, les sensations, la confusion s’emparent du promeneur imprévoyant, terriblement obstiné. Happé par sa quête, le lecteur l’est aussi dans ses peintures aux couleurs fortes – turquoise, ocre, vert, rouge, noir. Plus que des paysages, des visions, captivantes.

Dans Highlands, la crise de couple qui a déclenché la fuite du narrateur reste à l’arrière-plan, tant importe à l’auteur de raconter et surtout montrer ces « terres hautes » d’Ecosse où il nous invite, comme Rorcha, à nous perdre avec lui entre terre et ciel, entre lacs et nuages. Merci, Jérôme Magnier-Moreno, pour cet envoi qui nourrit l’imaginaire et le regard.