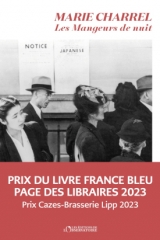

« L’enfant veut une vague salée, le sable. » Chantal Thomas cite Colette avant d’ouvrir ses Souvenirs de la marée basse (2017). L’amer, la mer, la mère. A Nice, en août 2015, le plaisir de nager sous la pluie, par un jour de mauvais temps, la ramène aux plages de sa mère âgée, à Nice ou à Villefranche-sur-Mer, où celle-ci allait régulièrement en train, jugeant sa baie plus protectrice.

« L’eau du ciel glisse sur mon front, mes yeux, se sale du sel de ma peau. Et moi qui ai toujours vu en ma mère une femme indifférente à la transmission et en moi-même un être surgi d’aucune sagesse précédente, il m’apparaît soudain qu’à son insu elle m’a transmis l’essentiel : l’énergie d’un sillage qui s’inscrit dans l’instant, la beauté d’un chemin d’oubli, et que, si j’avais quelque chose à célébrer à son sujet, quelque chose à tenter de retracer, c’était, paradoxalement, la figure d’une femme oublieuse. Insoucieuse, non ; mais oublieuse, oui. Était-ce de sa part une force ou une faiblesse ? » (Ouverture)

Du temps d’Arcachon, sa ville d’enfance évoquée aussi dans De sable et de neige et dans Café Vivre, Chantal Thomas fait un rêve où elle déclare, du haut d’une dune : « Où c’est le plus beau, c’est là où j’habite. » Sa mère, Jackie, était une nageuse obsédée par le sport. Sa grand-mère lui a raconté comment, en juillet, quand ils habitaient près de Versailles, sa mère s’était jetée dans le Grand Canal pour nager, à seize ou dix-sept ans.

Ses parents, Felix et Eugénie, avaient choisi Arcachon pour leurs vacances en famille, puis pour y vivre à l’âge de la retraite. Quand Jackie était enceinte de Chantal, ils avaient séjourné ensemble à Charavines où elle nageait tous les jours dans le lac de Paladru, « le lac bleu », en se disant « pourvu que les yeux de mon enfant soient de la couleur du lac ».

Née à Lyon en 1945, Chantal Thomas est bientôt emmenée par ses grands-parents à Arcachon, ses parents n’étant pas vraiment prêts à s’occuper d’elle. Son père n’avait pas trop envie de quitter Lyon où il a participé à la Libération, mais sa mère sera très heureuse de s’installer au rez-de-chaussée de la maison de ses parents et de reprendre son entraînement de nageuse avec son père qui la chronomètre, toujours en compétition avec elle-même.

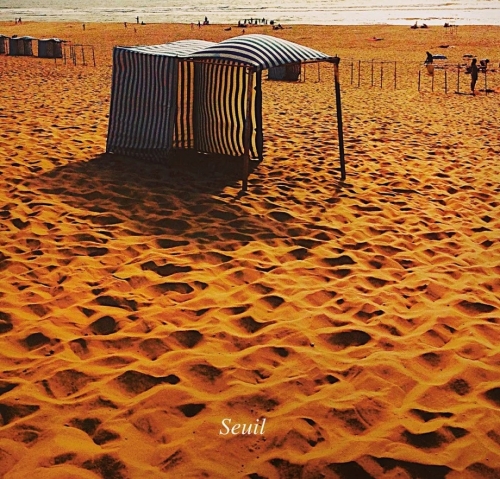

Pendant que sa mère nage, sa fille rampe d’une tente à l’autre sur le sable, observe les gens, distingue « les enfants venus d’ailleurs » des « enfants de la plage » qui se mêlent pour jouer. Puis ils ont leur propre maison dans la Ville d’Automne, rue Nathaniel-Johnston. Chez elle, sa mère s’ennuie, elle n’a rien d’une femme d’intérieur. Seule la nage, plus précisément le crawl, la passionne.

Petite, sa fille ne sait pas nager, n’arrive pas à suivre les leçons de sa mère, mais elle se débrouille, elle flotte très bien en faisant la planche. Elle adore entrer dans l’eau. Sur la plage, elle mesure à quel point sa famille est différente des autres, par exemple de la famille Leçon (!) avec villa blanche, véranda, tourelle et jardin, des gens très « comme il faut ». Ces enfants-là ne jouent pas avec les autres.

Un jour, il lui vient tout de même une amie sur le sable : Lucile, une petite fille agenouillée dans une baïne, tient une étoile de mer dans la main et la lui offre : « C’est un cadeau de la princesse du Palais des Mers. » Fille d’un professeur de lettres, Lucile lui raconte la révolte de la princesse maltraitée par un géant, « le maître des dunes », la guerre puis la réconciliation entre le sable et la mer. Leur complicité est immédiate. Elles ne pensent qu’à se retrouver, gardent le secret sur leurs agissements, vont ensemble au club de natation et de gymnastique. Puis vient le temps de se dire : « A l’été prochain ! »

Chantal Thomas, parlant de Jackie, ne disait pas « maman » mais « ma mère », ce que celle-ci regrettait ; elle-même disait « maman » à la sienne. Mais ce mot tendre ne convient pas à leurs rapports, toujours un peu distants. Ecolière, la petite Chantal a du mal à l’école, ce lieu « où il y a toujours quelqu’un pour vous dicter ce qu’il faut faire et ne pas faire. » L’uniforme la met « en nage », elle préfère de loin se déshabiller pour nager.

Souvenirs de la marée basse, ce sont aussi les souvenirs de leurs failles : son père enfermé dans le silence, sa mère angoissée, dépressive, courant les médecins. Leur dernier été à Arcachon, sa fille l’entend dire qu’elle n’en peut plus. Puis, le 2 janvier, son père meurt soudain à quarante-trois ans. « C’est de cette matière mate et sourde, de ce tombeau d’avant l’heure, que je dois extraire mes propres mots, effectuer, homonymes et synonymes réunis, la lente percée de mon langage. C’est dans la ruine des sables et l’impossibilité à dire que je dois chercher ma force. »

Dans « Autres rivages », on découvre comment sa mère réagit, revit en déménageant à Menton, puis à Nice, toujours à la recherche de « sport, vacances, joie, soleil », comme avait écrit le grand-père de Chantal Thomas sur l’album de famille. Comment, aussi, elle oublie.