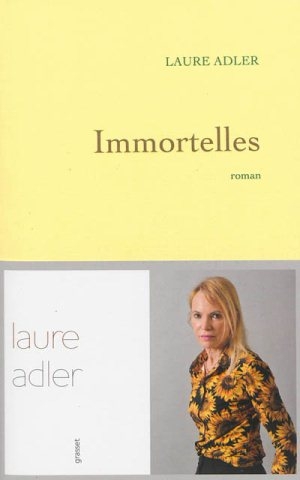

Premier roman de Laure Adler, publié en 2013, Immortelles « est surtout un hymne à l’amitié féminine » (couverture). Un extrait d’Annie Ernaux en épigraphe – « (…) et pourtant je n’aime que retrouver ce temps où rien n’était arrivé » (Ecrire la vie) – suggère une autre formule : Immortelles est un hymne à la jeunesse.

La narratrice, à qui sa famille reproche « de vivre dans le passé », reconnaît vivre avec ses « disparues », trois amies : « Florence, Suzanne, Judith. Elles forment une sarabande dans ma tête. Leur force m’a construite et m’a rendue différente. Avec elles, j’ai ressenti ce à quoi nous ne pensions jamais, ce que vivre signifie. »

Ces trois-là, connues en moins de six mois, séparément, elle va raconter leur histoire telle qu’elle en a eu connaissance, par séquences qui portent leur nom, de l’enfance jusqu’à leur rencontre et jusqu’à ce que leurs routes se séparent. En cinq parties : « Le sentiment de l’innocence », « la perception de l’existence », « Le sentiment sexuel », « Le surgissement du réel », « L’apprentissage de la désillusion ».

Florence avait « le goût de disparaître » : son visage changeait, elle n’était plus là. Fugueuse dès l’adolescence, et cela, même avant l’alcool, « les substances ». Sa mère, « fille de bourgeois déclassés », avait choisi le secrétariat comme voie d’émancipation, avant de se marier et d’avoir deux filles – Florence était l’aînée. Son père parti travailler au Brésil, elle se souciait de sa mère, de ses crises d’absence quand son regard se figeait.

Suzanne aussi était en manque de gestes d’amour maternel ; sa mère était infirmière en Indochine, envoyait des cartes postales. Elle vivait avec sa grand-mère. Judith, en 1960, à un cours privé de français à Buenos Aires, se faisait traiter de « youpine » par les autres filles et découvrait un passé dont elle ne savait rien en interrogeant sa mère, Ethel, qui avait quitté la France pour l’Argentine après la seconde guerre mondiale.

Immortelles suit ces trois filles de milieux différents, dont le père est peu présent, dans leur famille d’abord, puis au lycée, avec leurs lectures, les musiques qu’elles écoutent, leur corps à apprivoiser, maquiller, vêtir. Puis, avec l’université, ce sont les rencontres qui deviennent les temps forts, les amitiés, les amours. Elles découvrent la vie dans les années d’ébullition de Mai 68, vont au festival d’Avignon, font de petits boulots, voyagent. Leurs trajectoires n’ont rien de lisse ni de prévisible. Elles racontent une époque.

Laure Adler, née en 1950, a attendu la soixantaine pour parler d’un temps qu’elle a vécu intensément. On y croise Vilar, Béjart, Deleuze, Kristeva, Lacan, Jankélévitch… Même si son roman n’est pas autobiographique, cette époque-là, avec sa grande liberté, les changements de la société, est vécue avec passion. Laure Adler restitue bien les hasards et les accrocs de la vie pour chacune de ses héroïnes « et la manière qu’elles ont eue de devenir femme : sans facilité » (Anne Diatkine, dans Elle).

Immortelles est un roman de souvenirs. Ces trois femmes ont disparu de la vie de la narratrice, mais tout au long du récit, on les sent présentes, indissociables de sa propre trajectoire. Et la fin insiste là-dessus : « Pour moi, elles sont immortelles. »