« Tous les autres dirigeants du POUM de Barcelone sont arrêtés, et pour beaucoup d’entre eux, torturés. Des procès sommaires sont organisés. Plus d’un millier de militants antifascistes, trotskistes et anarchistes, sont emprisonnés à Barcelone.

« Tous les autres dirigeants du POUM de Barcelone sont arrêtés, et pour beaucoup d’entre eux, torturés. Des procès sommaires sont organisés. Plus d’un millier de militants antifascistes, trotskistes et anarchistes, sont emprisonnés à Barcelone.

Lorsque Orwell revient en convalescence dans la ville, l’hôtel Falcon, ancien siège du POUM, a été fermé et transformé en prison. Un arrêté gouvernemental a déclaré le POUM illégal. La police de Catalogne, téléguidée par les staliniens, traque les prétendus ennemis de la République. Orwell lui-même doit dissimuler son appartenance au POUM et se cacher. Il se terre dans la ville durant trois nuits, fuyant l’hôtel où sa femme a trouvé refuge. Il n’a plus qu’un désir : quitter l’Espagne, doublement assassinée. »

art - Page 41

-

Assassinée

-

Epopée d'Espagne

Libertad ! de Dan Franck, après Bohèmes consacré aux effervescences de l’art moderne à Paris au début du XXe siècle, raconte une autre époque : « Elle est aventurière. Elle est à l’engagement. Elle est terrible. » Années trente : le fascisme rôde en Europe. Et c’est l’Espagne qui s’embrase. Des écrivains, poètes, artistes n’y resteront pas indifférents.

Le récit s’ouvre sur un dîner entre Gide et Malraux place des Victoires, en 1936 : André Gide, 67 ans, rentre d’Union soviétique ; André Malraux, 35 ans, d’Espagne, où il est colonel, chef d’escadrille, dans l’armée républicaine. De ces deux grandes figures de leur génération, nous suivrons l’engagement intellectuel et politique, la vie privée aussi, jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Les écrivains français qui se rendent en URSS en ramènent des impressions diverses : Saint-Exupéry, envoyé par Paris-Soir à Moscou pour écrire sur le premier mai 1935, n’a pu se rendre sur la place Rouge, faute d’autorisation préalable, accordée seulement après enquête. Prévert, qui y accompagne le groupe Octobre en 1934, refuse de participer aux visites et activités de propagande.

A Paris, André Breton gifle Ilya Ehrenbourg, qui vient de traiter les surréalistes de « dégénérés », de « véritables aliénés » dans un article. « Le troubadour de la culture soviétique », furieux, appelle Louis Aragon. Entre celui-ci et Breton, la grande amitié née de leur engagement volontaire en 1916 avait déjà commencé à se fissurer, Aragon restant soumis à Staline. Breton est alors exclu du Congrès international des écrivains à Paris où il était inscrit comme « orateur libre ».

Le poète surréaliste René Crevel, dégoûté des basses manœuvres staliniennes, se suicide. Il était ami de Salvador Dali, étranger à toute cause autre que celle de « convertir le monde à lui-même ». Franck relate les débuts du peintre, ses rencontres avec Lorca à Madrid, avec Miró et Picasso à Paris – Picasso qui porte sur le lobe de l’oreille gauche le même grain de beauté que Gala, la muse de Dali (après Eluard et Max Ernst).

Puis on découvre comment Gide est devenu peu à peu « un commandeur dans le monde des arts, des lettres et des points de vue » et qui fréquente son antre parisien rue Vaneau. Les délégués au Congrès de juin 1935 « pour la défense de la culture » lui rendent visite, Gide a accepté de le présider. C’est la foire d’empoigne sur le cas de Victor Serge, traître pour les uns, innocent pour les autres. Eluard tente de lire à la tribune le discours transmis par Breton, mais il est interrompu, sifflé, applaudi. La rupture est consommée entre surréalistes et communistes.

Marina Tsvetaïeva en a profité pour rencontrer Pasternak, avec qui elle a échangé une longue correspondance amoureuse. Mais elle n’écoutera pas son conseil : « Surtout, ne revenez pas à Moscou. » On retrouve Gide aux funérailles de Gorki qui était absent au Congrès. Gide est invité à prononcer un discours, Aragon l’aide à le composer. Gide ignore tout alors de la façon dont Gorki survivait, surveillé, étouffé par le régime soviétique, afin de rassurer faussement les Européens qui lui faisaient confiance. On offre à Gide un luxueux voyage en train vers le Caucase, mais malgré cela, en discutant avec de jeunes komsomols, l’écrivain découvre l’envers du décor. Il va le décrire dans Retour de l’URSS, que beaucoup lui conseillent de ne pas publier vu les circonstances politiques.

En février 1936, les Espagnols ont élu un gouvernement démocrate, mais en juillet, c’est le putsch du général Franco : la guerre d’Espagne commence. « Ici, des ouvriers, des paysans, communistes, socialistes, anarchistes, anticléricaux ; là, des bourgeois, des soldats, catholiques, propriétaires. L’Espagne et ses oppositions irréductibles. »

Dan Franck rappelle qui fut Malraux avant de s’envoler pour Madrid : son mariage avec Clara, le vol d’œuvres d’art khmer au Cambodge, sa condamnation, sa peine réduite après une pétition en sa faveur, ses écrits pour Grasset, le passage chez Gallimard, ses premiers prix littéraires. Josette Clotis, sa maîtresse, loge à Tolède. Dans l’urgence, Malraux monte l’escadrille « España », avec des mercenaires, tandis que la France opte officiellement pour la « non-intervention ».

Ici, à mi-lecture de Libertad ! (environ 400 pages), commence l’épopée d’Espagne : l’histoire de la guerre civile (1936-1939) et de la part qu’y ont prise les autres nations – les Italiens et les Allemands apportant leur appui militaire aux fascistes, les Soviets aux Brigades internationales venues prêter main-forte aux républicains. Ecrivains, artistes, photographes s’engagent ou témoignent sur le front anti-fasciste. Malraux, Koestler, Robert Capa et Gerda Taro, Orwell, Hemingway… Dan Franck s’attarde sur les figures qui se sont particulièrement illustrées durant ces années. Des portraits, des faits, l’espoir et le chaos.

-

Une vocation

« La perception de ces vérités me causait de la joie ; pourtant il me semblait me rappeler que plus d’une d’entre elles, je l’avais découverte dans la souffrance, d’autres dans de bien médiocres plaisirs. Alors, moins éclatante sans doute que celle qui m’avait fait apercevoir que l’oeuvre d’art était le seul moyen de retrouver le Temps perdu, une nouvelle lumière se fit en moi. Et je compris que tous ces matériaux de l’oeuvre littéraire, c’était ma vie passée ; je compris qu’ils étaient venus à moi, dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans la tendresse, dans la douleur emmagasinée par moi, sans que je devinasse plus leur destination, leur survivance même, que la graine mettant en réserve tous les aliments qui nourriront la plante. Comme la graine, je pourrais mourir quand la plante se serait développée, et je me trouvais avoir vécu pour elle sans le savoir, sans que jamais ma vie me parût devoir entrer jamais en contact avec ces livres que j’aurais voulu écrire et pour lesquels, quand je me mettais autrefois à ma table, je ne trouvais pas de sujet. Ainsi toute ma vie jusqu’à ce jour aurait pu et n’aurait pas pu être résumée sous ce titre : Une vocation. »

« La perception de ces vérités me causait de la joie ; pourtant il me semblait me rappeler que plus d’une d’entre elles, je l’avais découverte dans la souffrance, d’autres dans de bien médiocres plaisirs. Alors, moins éclatante sans doute que celle qui m’avait fait apercevoir que l’oeuvre d’art était le seul moyen de retrouver le Temps perdu, une nouvelle lumière se fit en moi. Et je compris que tous ces matériaux de l’oeuvre littéraire, c’était ma vie passée ; je compris qu’ils étaient venus à moi, dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans la tendresse, dans la douleur emmagasinée par moi, sans que je devinasse plus leur destination, leur survivance même, que la graine mettant en réserve tous les aliments qui nourriront la plante. Comme la graine, je pourrais mourir quand la plante se serait développée, et je me trouvais avoir vécu pour elle sans le savoir, sans que jamais ma vie me parût devoir entrer jamais en contact avec ces livres que j’aurais voulu écrire et pour lesquels, quand je me mettais autrefois à ma table, je ne trouvais pas de sujet. Ainsi toute ma vie jusqu’à ce jour aurait pu et n’aurait pas pu être résumée sous ce titre : Une vocation. »Marcel Proust, Le temps retrouvé

-

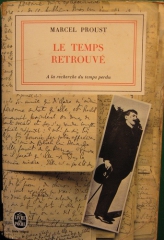

Le Temps retrouvé

Le temps retrouvé ramène le narrateur à Combray. Il a rejoint Gilberte à Tansonville, et ses impressions ne sont plus celles de l’enfance : les faits, les choses prennent un sens nouveau, il avait mal interprété alors le regard de Gilberte derrière la haie qu’il croyait méprisant, alors qu’elle avait envie de le connaître. Saint-Loup ne rend que de brèves visites à son épouse, élancé, rapide, « d’une vivacité fébrile » – une « allure de coup de vent ».

Robert de Saint-Loup refuse de parler des invertis avec son ami, se prétend « un soldat qui n’y connaît rien » ; en fait, il cache son amour pour Morel derrière des maîtresses. En parlant de lui et d’Albertine avec Gilberte, le narrateur se convainc davantage encore qu’ « aimer est un mauvais sort comme ceux qu’il y a dans les contes, contre quoi on ne peut rien jusqu’à ce que l’enchantement ait cessé. »

En lisant là le Journal des Goncourt (Proust en cite des extraits, un pastiche !), il prend conscience de sa manière à lui d’observer les gens, très différente : « Goncourt savait écouter, comme il savait voir ; je ne le savais pas. » Quoique la vérité en art ne soit pas celle d’un document, il regrette de n’être pas assez doué pour la littérature. Il y renonce.

A sa sortie d’une maison de santé, en 1916, le narrateur découvre les toilettes à la mode de guerre, la manière nouvelle dont on parle de certaines choses comme l’affaire Dreyfus, les changements mondains. Mme Verdurin, qui a déménagé, invite à présent les « ennuyeux » qui la sollicitent. Le couvre-feu donne l’impression, le soir, de se promener dans le noir à la campagne.

Gilberte lui écrit : elle a été obligée d’héberger des Allemands, Méséglise a été détruit. Saint-Loup montre sa « vraie noblesse » dans la guerre. En permission, il se montre aussi discoureur que Charlus, « aussi affable et charmant de caractère que l’autre était soupçonneux et jaloux ». Rencontré sur les boulevards, celui-ci est de plus en plus isolé et sa brouille avec Mme Verdurin perdure, elle l’accuse même d’être un espion, à cause de sa germanophilie. On meurt à la guerre et ailleurs (le Dr Cottard, M. Verdurin). Le baron de Charlus se moque des discours militaristes, des lieux communs sur la guerre, des expressions de M. de Norpois et se montre odieux d’autosatisfaction. Mais il a laissé s’installer dans son hôtel un hôpital militaire.

L’église de Combray est détruite. A Paris, les raids de gothas, les aéroplanes, les projecteurs font lever les yeux la nuit vers le ciel. Pour étancher sa soif, un soir, le narrateur entre dans le seul hôtel ouvert sur son chemin, d’où il croit voir sortir Saint-Loup, et se retrouve dans une maison de passe. Jupien procure là au baron, qui se fait enchaîner, des plaisirs sado-masochistes – un véritable pandémonium où le narrateur observe les jeux aberrants et la « folie » de Charlus.

Peu après avoir cherché en vain sa croix de guerre (égarée chez Jupien), Saint-Loup meurt au front, en cherchant à protéger ses hommes. Le narrateur écrit à Gilberte, sa veuve, mais pas à la duchesse de Guermantes qu’il croyait indifférente à son neveu, alors qu’elle en tombe malade de chagrin. Malgré tout, se rappelant sa mauvaise volonté envers Robert, il pense « au peu de chose que c’est qu’une grande amitié dans le monde. »

Les péripéties de la guerre font place, lorsque le narrateur est invité à une matinée chez le prince de Guermantes, aux plus belles pages de Proust sur la vocation littéraire. Alors qu’il n’y croyait plus, une sensation « d’une extrême douceur » ressentie en traversant les rues en voiture pour s’y rendre ressuscite un « passé glissant, triste et doux », suivie d’un véritable choc en découvrant Charlus devenu tout blanc comme le roi Lear et s’exprimant avec difficulté.

En butant contre des pavés dans la cour des Guermantes, lui qui se pensait voué aux plaisirs frivoles retrouve ces « joies de l’esprit » déjà ressenties (arbres, clochers, madeleine, sonate) et se rappelle ces dalles inégales à Venise où il avait buté de même. Tous ces signes qui se multiplient, ponts entre présent et passé, entre lieux lointains et actuels, lui rendent « foi dans les lettres », confiance en son instinct : l’impression sera son « critérium de vérité ».

Retrouvant dans la bibliothèque du prince de Guermantes (où il attend la fin du concert pour entrer au salon) François le Champi que lui lisait sa mère à voix haute, il oppose le « pouvoir de résurrection » à l’art réaliste. L’écrivain est un traducteur du réel – « Une heure n’est pas qu’une heure, c’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. »

« La grandeur de l’art véritable… », cette page fameuse et sublime (reprise dans Lagarde & Michard) exprime la conception proustienne du travail de l’artiste : le narrateur sait maintenant que « l’œuvre d’art était le seul moyen de retrouver le Temps perdu » et que tout ce qu’il n’a su « ni écouter ni voir » est enregistré à une profondeur où il peut retrouver la matière de son livre. Tout ce qu’il a vécu, ses chagrins amoureux, ses échecs, prend une signification nouvelle.

Comme pour ces figures vieillies reconnues avec peine chez le prince de Guermantes, le temps a passé sur lui. En voyant quelqu’un chercher son nom sur son visage, il s’interroge sur « l’apparence d’arbousier ou de kangourou que l’âge (lui) avait sans doute donnée ». Bloch est devenu quelqu’un, Mme Verdurin est à présent princesse de Guermantes par son troisième mariage, le Faubourg Saint-Germain ressemble à une « douairière gâteuse ». Gilberte a grossi.

La vie finit par tout feutrer « de ce beau velours inimitable des années ». Résolu à vivre désormais dans la solitude pour ce « rendez-vous urgent, capital » avec lui-même, pour écrire son livre, le narrateur voit à présent comment la société s’est transformée, « comme toutes choses changent en ce monde. » A lui de retisser les « fils mystérieux » entre les êtres, les événements, de construire son livre « comme une église », s’il en a la force – « Il était grand temps. »

Relire La Recherche (12)

Relire La Recherche (10)

Relire La Recherche (9)

Relire La Recherche (8)

Relire La Recherche (7)

Relire La Recherche (6)

Relire La Recherche (5)

Relire La Recherche (4)

Relire La Recherche (3)

Relire La Recherche (2)

Relire La Recherche (1) -

Icône surréaliste

« Comme le souligne Herbert Lottman*, Kiki ne pose plus pour les autres. Elle est son modèle préféré. Elle l’inspire ; il improvise des poses, la photographie avec des objets, organise des mises en scène. C’est avec Kiki comme modèle qu’il invente le surréalisme en photographie. Elle devient une icône surréaliste. Il la modèle à sa guise, elle le regarde avec amour. »

« Comme le souligne Herbert Lottman*, Kiki ne pose plus pour les autres. Elle est son modèle préféré. Elle l’inspire ; il improvise des poses, la photographie avec des objets, organise des mises en scène. C’est avec Kiki comme modèle qu’il invente le surréalisme en photographie. Elle devient une icône surréaliste. Il la modèle à sa guise, elle le regarde avec amour. »Bertrand Meyer-Stabley, 12 muses qui ont fait l’Histoire

* (dans Man Ray à Montparnasse)

Man Ray, Violon d’Ingres © Man Ray Trust / Adagp

Pour information, Anna Puig Rosado expose ses photographies de Tel-Aviv

à Dieulefit du 17 octobre au 29 novembre 2015 : http://www.annapuigrosado.net/fr/page_1030.html