La 61e édition de la Brafa (Brussels Art Fair), autrement dit la Foire des antiquaires de Belgique, se déroule en ce moment à Tour & Taxis, jusqu’au 31 janvier. C’est « une des plus anciennes foires d’art et d’antiquités dans le monde », peut-on lire sur son site, et un rendez-vous annuel prisé des amoureux des belles choses.

J’y suis allée pour le plaisir des yeux, attirée par plusieurs annonces. D’abord, la Fondation roi Baudouin y expose un très beau Spilliaert, La buveuse d’absinthe (ci-dessous). On verra aussi des œuvres remarquables du peintre ostendais chez d’autres exposants, principalement chez Francis Maere : Hofstraat in Ostend (1908), une petite rue d’Ostende menant vers la mer, baignée de lumière nocturne, où les jeux du bleu sombre sur les façades des deux côtés sont fascinants (illustration dans le dépliant de la galerie).

Spilliaert, La buveuse d’absinthe, 1907

(aquarelle, gouache, encre de Chine, lavis et pastel sur papier, 105 x 77 cm)

© Studio Philippe de Formanoir (Fondation Roi Baudouin)

L’invité d’honneur, cette année, ce sont les Floralies de Gand, et j’étais curieuse de découvrir leurs décorations à Tour & Taxis. Un étonnant plafond fleuri accueille les visiteurs dans l’entrée, puis des fleurs, des baies, des branches disposées en vagues dans les allées de la foire – un décor léger, raffiné – et des compositions florales ça et là. Si on aime se promener à la Brafa, c’est aussi parce qu’à cette occasion, le bâtiment industriel (quasi tel quel pour la Foire du livre, par exemple) se métamorphose en salons, galeries, espaces d’exposition luxueux – certains décorateurs y réalisent de brillantes mises en scène.

Salon Art Déco (Galerie Marcilhac)

Roger Pierre Turine, dans Arts Libre, signalait aussi un Buste de femme de Giacometti à la Boon Gallery, entre autres « musts » du parcours. La Brafa, aux dires d’un connaisseur qui m’avait aimablement invitée à l’accompagner, évolue fort visiblement depuis quelques années : moins de mobilier, plus de peinture et de sculpture, d’objets d’art. La foire s’est internationalisée (55 Belges, 48 Français, sur 137 exposants de 17 pays cette année) et elle montre davantage d’art moderne et contemporain qu’autrefois.

© Jonathan Knight, Renard endormi (Francis Maere Fine Arts)

Les sculptures animalières sont à l’honneur chez Xavier Eeckhout et Univers du bronze (qui montre un beau petit Rodin, Le désespoir). On peut en admirer ailleurs aussi, comme ces Cheetas en bronze du sculpteur belge Patrick Villas ou encore ces bronzes si joliment patinés de Jonathan Knight (chez Francis Maere) : renard, lièvre, oiseaux… Et que diriez-vous de ce chat dessiné par Foujita ?

© Foujita, Chat (galeriste non identifié)

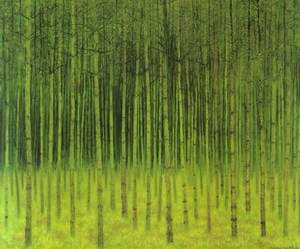

Des artistes contemporaines ont attiré mon attention, comme Nathalie Talec au stand de Sèvres avec Celle qui voit les yeux fermés (2011-2012) – à admirer sous tous les angles sur son site ; ces sculptures en biscuit de porcelaine ont été créées à partir du buste d’Adrienne, Fillette de Houssin, une forme issue du répertoire de Sèvres. Ou comme Nina Murdoch avec Mr. Phil Pincheon’s Land (2013) à la Galerie Jablonka Maruani Mercier : née en 1970, la peintre obtient une lumière et un glacis très particuliers grâce à une technique ancienne de détrempe d’œuf sur panneau.

© Nathalie Talec, The one who sees blindly, 2011-2012 (Sèvres)

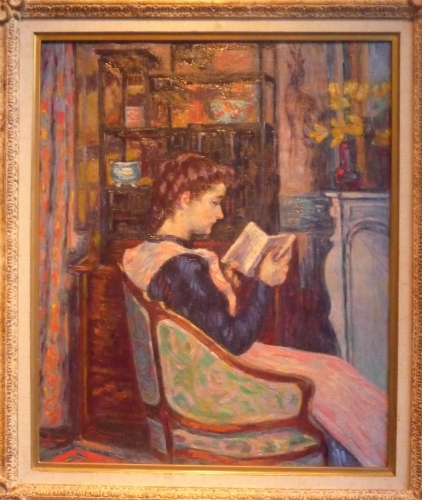

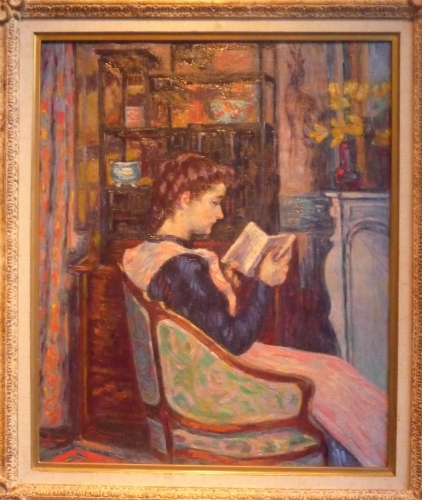

Beaucoup d’autres peintures, anciennes, modernes ou contemporaines mériteraient un développement, il y en aurait trop à citer, mais si vous vous rendez à la Brafa, vous ne manquerez certainement pas un grand Alechinsky, Retour des choses (1993-1994) présenté à Die Galerie. Et vous remarquerez peut-être Mademoiselle Guillaumin lisant de Guillaumin, à la Galerie Alexis Pentcheff.

Armand Guillaumin, Mademoiselle Guillaumin lisant, 1907 (Galerie Alexis Pentcheff)

Dire qu’au départ, je ne pensais vous parler que des fleurs à la Brafa : montages, arrangements japonisants, sans compter les bouquets peints, des anciens du XVIIe siècle avec leurs détails minutieux et les insectes qui les entourent ou s’y posent, des modernes (Vuillard), des feuillages de Sam Szafran (dont on peut admirer chez un autre exposant une belle vue plongeante de cage d’escalier, qui rappelle sa rétrospective à la Fondation Gianadda).

A la Brafa, on peut aussi s’intéresser à l’art de créer un univers éphémère. Un exposant japonais (Tanakaya) présente de belles céramiques, des masques, des bols Raku, et des estampes à l’arrière. Un médiéviste (ci-dessous) a placé une grande statue de Saint Sébastien dans l’ouverture d’une double porte massive qui invite à la contemplation. Des spécialistes d’une époque (XVIIIe, Art Déco, par exemple) offrent une véritable atmosphère d’intérieur par la manière de disposer meubles, objets et luminaires autour des peintures et sculptures, avec des tapis, des lambris...

Galerie De Baccker Medieval Art

Les amateurs d’archéologie, d’art africain, d’arts premiers me pardonneront : impossible de tout regarder en une seule visite à la Brafa, ni de tout commenter, on y expose des oeuvres de tout premier plan. Le catalogue en ligne et la liste des exposants, où l’on peut faire des recherches par spécialité et par pays, ne demandent qu’à être explorés si vous ne pouvez-vous rendre à Tour & Taxis ou si vous souhaitez préparer votre visite.

Entrés en début d’après-midi, nous avons vu peu à peu les éclairages artificiels l’emporter sur la lumière naturelle et magnifier les lieux et les aménagements raffinés. Du renfort avait été prévu pour les visiteurs du soir, accueillis avec du champagne et des zakouskis. Plaisirs des papilles et plaisirs des yeux, quoi de mieux pour cette manifestation qui attire les curieux d’art et les collectionneurs mais aussi les mondains dans les riches allées du marché de l’art ?

« Dans son livre De l’élégance masculine (1987), Tatiana Tolstoï dit qu’aucun homme ne devrait se passer de chapeau. Outre le fait qu’il est une protection contre la pluie et le soleil, le chapeau permet en effet de saluer les dames, de cacher la calvitie, de grandir les individus de petite taille, de rendre acceptable un manteau aux épaules trop larges sur lesquelles une tête nue paraîtrait minuscule… Sans oublier qu’il est un signe de bienséance chez un individu, la politesse exigeant qu’on le retire lorsqu’on franchit la porte d’une maison où on est reçu. Encore qu’avec certains couvre-chefs magnifiquement extravagants d’Elvis Pompilio, il ne soit pas toujours très facile de le faire. »

« Dans son livre De l’élégance masculine (1987), Tatiana Tolstoï dit qu’aucun homme ne devrait se passer de chapeau. Outre le fait qu’il est une protection contre la pluie et le soleil, le chapeau permet en effet de saluer les dames, de cacher la calvitie, de grandir les individus de petite taille, de rendre acceptable un manteau aux épaules trop larges sur lesquelles une tête nue paraîtrait minuscule… Sans oublier qu’il est un signe de bienséance chez un individu, la politesse exigeant qu’on le retire lorsqu’on franchit la porte d’une maison où on est reçu. Encore qu’avec certains couvre-chefs magnifiquement extravagants d’Elvis Pompilio, il ne soit pas toujours très facile de le faire. »