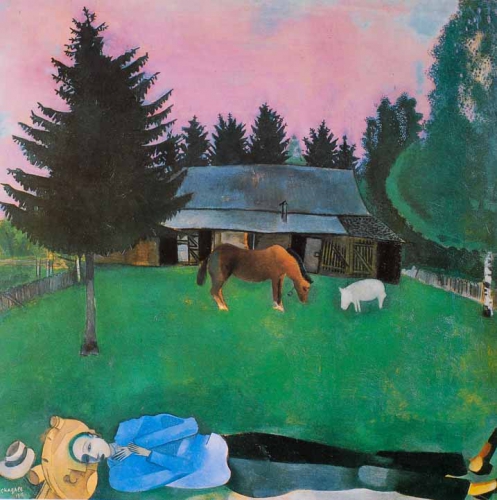

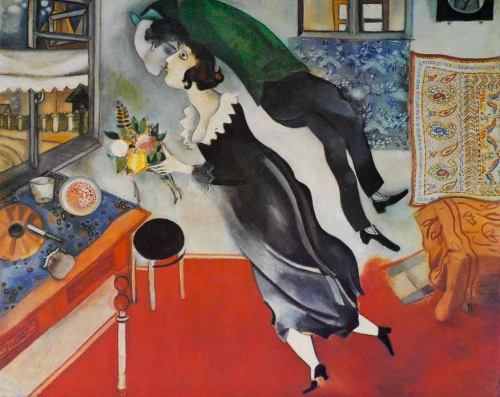

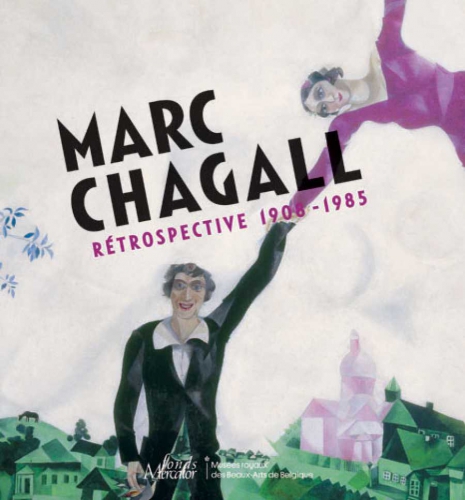

Le catalogue de la rétrospective Chagall à Bruxelles permet de la revisiter à travers de très belles illustrations, la part des textes y est aussi essentielle. Michel Draguet, commissaire de l’exposition, qui écrit dans la préface que « Chagall n’a, sans doute, jamais été autant d’actualité », y signe une belle analyse : « Chagall et la modernité : entre fable et utopie ».

Photo de Chagall © Studio Lipnitzki / Roger-Viollet

Pourquoi Chagall « texto » ? Parce que si on connaît son autobiographie Ma vie, écrite en 1921-1922, on découvre ici pour la première fois la traduction française de ses notes ultérieures en russe, retrouvées dans les archives de Marc et Ida Chagall. « Mémoires » de Marc Chagall, un texte d’une trentaine de pages, fournit une splendide entrée à ce catalogue.

« Les années passent, les mois et les jours s’envolent. Tant de pluie est tombée, tant de neige ! On se réveille un beau matin et il semble qu’un an vient de passer, mais ce n’est qu’un nouveau jour, et çà et là une nouvelle ride a surgi : dans le dos, au plafond, sur la joue. Que de tristesse, de sourires, d’attentes, de rencontres et d’espoirs ! Quand vais-je laisser mes pinceaux et prendre la plume pour écrire encore quelques lignes sur ma vie ? Il y a près de cinquante ans, à Moscou, j’ai écrit en hâte ce petit livre sur neuf ou dix cahiers d’école, et voici la question : qui suis-je ? Je ne suis ni Michel-Ange, ni Mozart, ni Haydn, ni Goya, mais simplement un certain Chagall de Vitebsk, et je n’ai aucune envie d’imposer ma biographie aux autres. »

C’est le début de ce texte émouvant, où l’artiste qui a tant aspiré à la paix cherche à guérir de la guerre, des larmes, des souffrances. Après la seconde guerre mondiale, il veut récupérer à Berlin les tableaux laissés chez Walden, à la galerie Der Sturm. Le galeriste lui demande de nouveaux tableaux, maintenant qu’il est célèbre – « Mais vos vieux tableaux, je ne les ai plus. » Au procès contre Walden, le juge lit à voix haute une lettre où Robert Delaunay a écrit que « Chagall ne connaît pas son métier. » Déception, amertume des amitiés trahies. De retour à Paris – « Quel air, quel mirage, quelle ivresse ! » –, Chagall constate qu’à La Ruche aussi, toutes ses affaires ont disparu : tableaux, lettres, livres, photographies, son chevalet même.

Marc Chagall, rétrospective 1908-1985, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Fonds Mercator/MRBAB, Bruxelles, 2015.

« Tout art est le résultat du travail : du travail en atelier, de l’observation de la nature. C’est ainsi. Mais depuis longtemps je considère que tout ce qui nous traverse l’esprit – même si ce n’est pas toujours logique – est aussi important que le reflet du monde extérieur. C’est peut-être justement l’expression de notre monde intérieur mais aussi du monde extérieur lui-même. Pour moi, dans l’art, les soupirs ont de l’importance. »

La Bible, les voyages, l’exil, la musique, Kafka (« Non seulement je le connais, mais je le porte en moi, ou bien c’est moi qui suis en lui, depuis l’enfance »), les couleurs, le plafond de l’Opéra de Paris…, Chagall écrit sur tout ce qui compose sa vie d’homme, sa vie d’artiste. Il ne faudrait pas que ses merveilleuses couleurs et sa fantaisie fassent oublier les difficultés et les malheurs qu’il a rencontrés.

Draguet le rappelle : « l’œuvre de Chagall s’ouvre sur une fuite éperdue du village juif prisonnier de la Russie impériale de la fin de siècle. » Antisémitisme d’Etat, racisme ordinaire ont fait de lui un exilé habité par l’héritage hassidique de sa vie en Russie ; « le blasphème que constitue le simple acte de dessiner » l’a isolé de son milieu familial. Le voilà « nomade », voué à peindre et figurer sans cesse son « pays de nulle part », un monde imaginaire ancré dans l’existence terrestre.

« Dieu, toi qui te dissimules dans les nuages,

Ou derrière la maison du cordonnier,

Fais que se révèle mon âme,

Ame douloureuse de gamin balbutiant.

Montre-moi mon chemin.

Je ne voudrais pas être pareil à tous les autres :

Je veux voir un monde nouveau (…) »

« Seul est mien

Le pays qui habite mon âme

J’y entre sans passeport

Comme chez moi

Il voit ma tristesse et ma solitude

Il m’endort

Et me couvre d’une pierre parfumée »

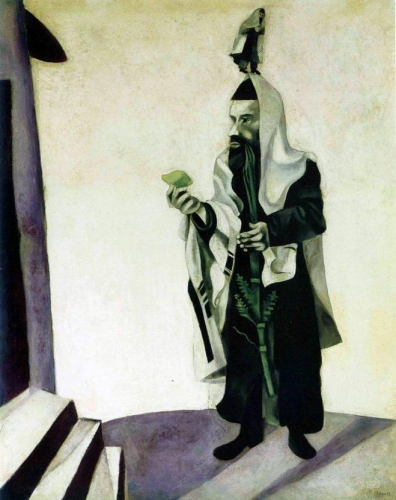

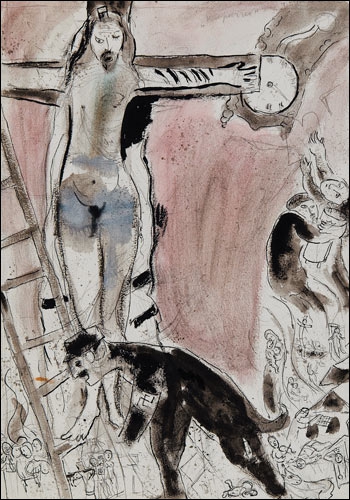

Jean-Claude Marcadé examine le terreau russe dans l’oeuvre de Chagall, il souligne sa « très grande affinité » avec le monde poétique d’Essénine. Marcello Massenzio met en garde contre les lieux communs réduisant son art « à la seule dimension onirico-fantastique ». A côté des toiles « idylliques », d’autres expriment les drames de son époque. Dès 1933, sa peinture devient l’une des cibles principales de la propagande nazie antisémite – Le rabbin jaune est transporté dans les rues de Mannheim puis exposé pour faire savoir au contribuable « comment on gaspille (son) argent », c’est la campagne contre « l’art dégénéré ». Cette année-là, Chagall peint La chute de l’ange et Solitude. L’Apocalypse en lilas. Cappricio (gouache de 1945-1947, ci-dessous), montrée à l’exposition, projet d’une œuvre jamais réalisée, est une puissante vision de l’Holocauste.

Marc Chagall, Apocalypse en lilas. Capriccio, 1945 © The London Jewish Museum of Art

L’analyse des tableaux de Chagall par Ugo Volli non comme un espace fictif ou narratif, mais comme un discours où la présence simultanée de figures ou de « nuages de figures » est avant tout « relation de sens », aide à comprendre comment les motifs récurrents y fonctionnent, surtout comme des symboles ou des attributs (« Une peinture hiéroglyphique ? »). Enfin pour tous ceux qui aiment les petits commentaires éclairants, le catalogue offre une très utile « lecture critique » d’une cinquantaine d’œuvres de Chagall. Un beau livre à acquérir ou à emprunter en bibliothèque, je vous le recommande.