Geneviève Asse (1923-2021), « artiste majeure de son temps » (Yves Peyré), a quitté ce monde peu de temps avant que s’ouvre l’exposition qui lui est consacrée depuis la mi-septembre à la Wittockiana (musée du livre et de la reliure) : Geneviève Asse – Une fenêtre sur le livre. J’étais curieuse de découvrir de plus près l’univers de cette artiste d’origine bretonne, inhumée sur l’Ile-aux-Moines où elle avait une maison et un grand atelier.

Vue partielle de l'exposition

Dès l’entrée, j’ai ressenti une grande paix à côtoyer l’œuvre de cette peintre fameuse également créatrice de livres et passionnée pour le dessin et la gravure. C’est avec le poète et éditeur Pierre Lecuire (1922-2013), qui concevait le livre comme une œuvre d’art et a collaboré pour plusieurs ouvrages avec Nicolas de Staël, qu’elle a réalisé son premier livre illustré : L’Air (1964). Geneviève Asse les avait rencontrés tous deux en 1953 chez Jean Bauret, « fabricant de textiles et collectionneur de tableaux » (Guide du visiteur, source des citations).

Son livre suivant rendra hommage à Giorgio Morandi. Au-dessus d’une table où sont exposés des carnets (prêts de Silvia Baron Supervielle), deux petites huiles des années ’70, Composition et Fenêtre (par courtoisie de la Galerie Laurentin), témoignent de son exploration du bleu et du trait pour animer l’espace du papier, de son option pour la clarté, la simplicité, l’aérien… Morandi, Chardin, Cézanne, Braque, découverts lors de ses visites au Louvre et dans les livres, sont de véritables sources d’inspiration pour Geneviève Asse. Chez Chardin, elle admire la sobriété, la transparence, la conception de l’espace.

© Geneviève Asse, Sans titre, 1968.

Huile sur toile, 14,4 x 22 cm. Courtesy Galerie Laurentin

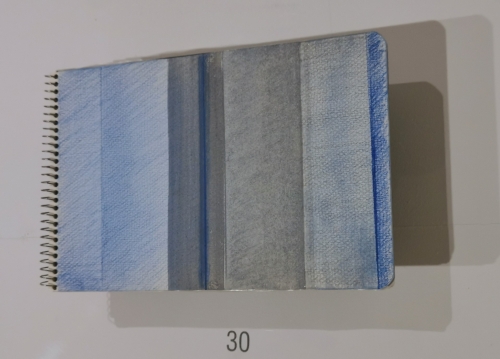

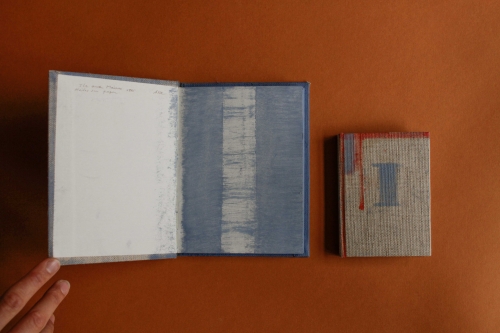

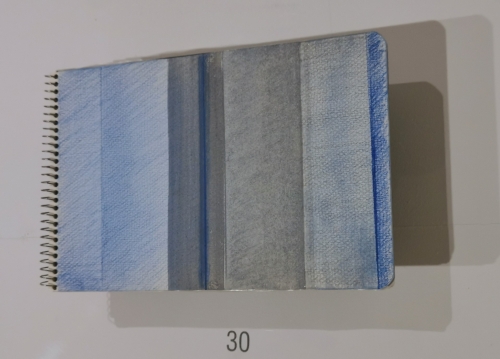

Les natures mortes l’attirent, les objets, leur solitude. Elle en peint au début, avant de se consacrer uniquement aux lignes et aux couleurs – pionnière de l’abstraction. Lumineuse, une petite huile sur toile de 1968 (Sans titre) donne une incroyable sensation d’espace à travers de subtiles nuances de blanc, de bleu, de gris. On voit dans ses carnets des essais de matière, de couleurs, des esquisses au crayon. C’est le travail sur le blanc et l’ocre qui a mené l’artiste vers le bleu, et parfois le rouge. Ces carnets de peintre sont traités comme de petits livres à part entière, elle peint aussi leur couverture, leur tranche.

Geneviève Asse, carnet de dessin à spirale, non paginé [12 p.], 1980, 22 x 14 cm

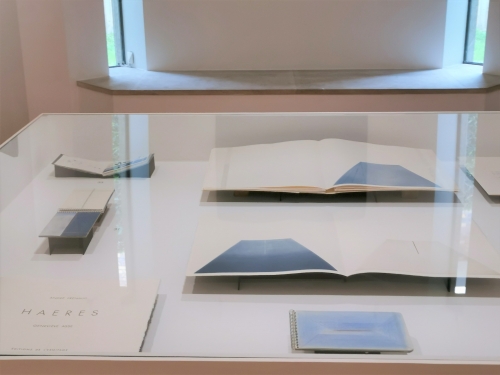

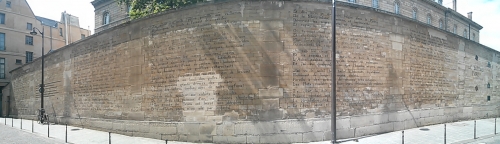

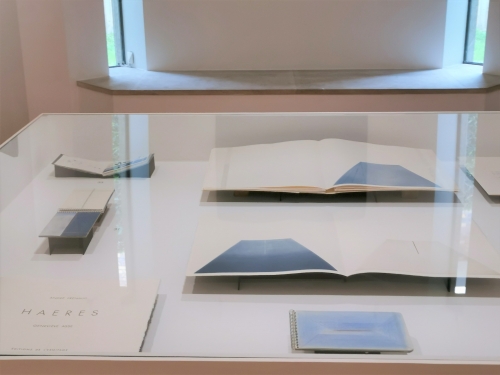

Tous les livres exposés sont de précieuses éditions originales. Des pointes sèches, des aquatintes de Geneviève Asse accompagnent des textes de Francis Ponge (frontispice de Première et seconde méditations nocturnes, 1987), de Charles Juliet (Une lointaine lueur, 1977), d’Yves Bonnefoy (Début et fin de la neige, 1964)… « Tout le livre vous parle : son épaisseur, son papier, sa couverture, ses gravures et son texte aussi », dit Monique Mathieu, grande relieuse française, prix Rose Adler en 1961, que l’artiste admirait beaucoup et qui devint une amie, « malgré la nature solitaire de Geneviève Asse ». Toute une table est consacrée au grand livre Haeres signé par le poète André Frénaud, mari de Monique Mathieu, et par Geneviève Asse.

André Frénaud, Geneviève Asse, Haeres, Paris, Editions de l'Ermitage, 1977

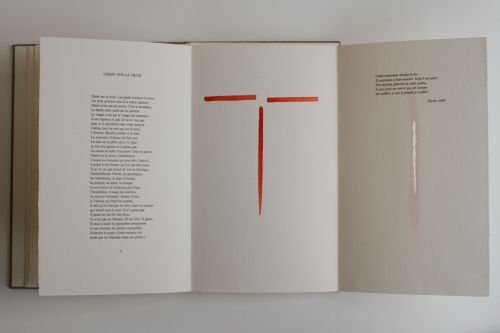

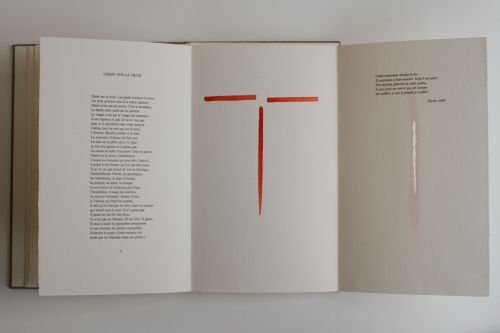

Lorsque Silvia Baron Supervielle, avec qui elle a signé Les Fenêtres en 1976, décide de traduire le recueil de poésie de Borges, Les Conjurés, Gallimard a déjà confié la traduction à Claude Esteban, mais propose de publier la sienne sous forme de livre illustré. La femme de Borges suggère de faire appel à Geneviève Asse. Dès sa lecture, celle-ci déclare que le livre sera rouge, en accord avec « le rythme, le titre, les formes des poèmes ». Un rouge vibrant, celui choisi par Picasso pour Le Chant des morts de Reverdy. Le livre paraît à Genève en 1990.

Jorge Luis Borges, Geneviève Asse, Les Conjurés 3 Photo © Lou Verschueren

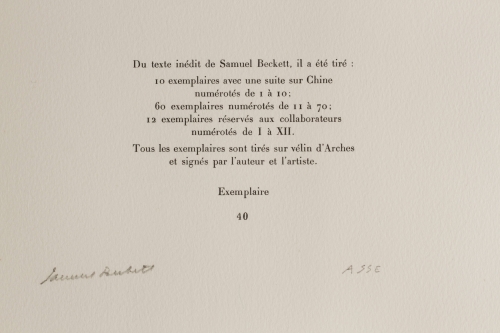

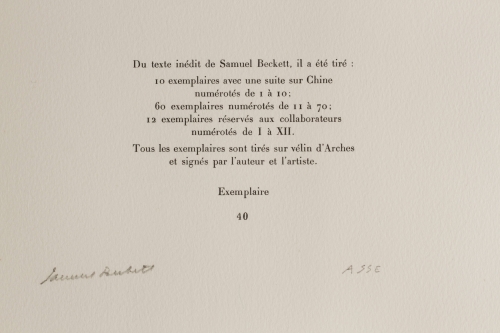

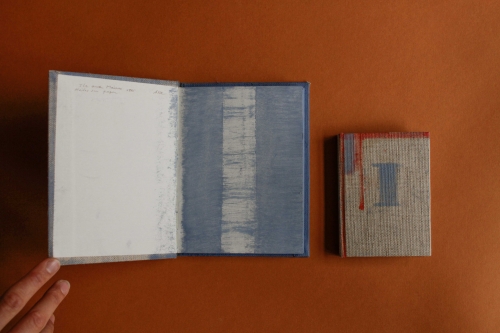

Pour Asse, « la peinture, le dessin, la gravure forment un tout qui avance ensemble. La gravure penche du côté de l’écriture […] ». Si Geneviève Asse aime les poètes, elle a confié que de tous les écrivains qu’elle avait vus, c’est Samuel Beckett qui [l’] a le plus retenue (dans un documentaire de Florence Camarroque, Geneviève Asse. Entre ciel et mer). La femme de l’écrivain s’approvisionnait dans une boutique tenue par la mère de l’artiste boulevard Blanqui, ce qui facilita un premier contact. Beckett lui confiera un texte court, Abandonné, pour lequel Asse a créé douze petites gravures à la pointe sèche.

Samuel Beckett, Geneviève Asse, Abandonné, Paris, 1971 Photo © Lou Verschueren

« Bon qu’à ça », avait répondu Beckett à une enquête de Libération (Pourquoi écrivez-vous ?, 1985). Geneviève Asse reprend cette réponse à son compte au micro de Laure Adler (France culture, 2010) où on peut l’écouter parler de son travail – « J’essaye d’y mettre ma lumière » – et un peu d’elle-même : « Je suis une silencieuse. » Entre le ciel et la mer, qu’y a-t-il ? L’horizon. Une ligne.

Geneviève Asse, Carnet de peintre. Le bleu Asse Photo © Lou Verschueren

En fin de parcours, dans une salle voisine, on peut admirer de magnifiques reliures sur des livres édités par Pierre Lecuire, du Fonds Michel Wittock (Fondation Roi Baudouin). On aimerait toucher, feuilleter ces beaux ouvrages, comme le font ces mains sur plusieurs vidéos de Simon Malotaux projetées à l’exposition, ouvrant l’un ou l’autre livre ou carnet. A la Bibliotheca Wittockiana, Geneviève Asse – Une fenêtre sur le livre offre une approche très intéressante d’une grande artiste. A découvrir jusqu’au 30 janvier 2022.

« Aux lignes gravées à la pointe sèche et aux burins répondent les lignes des cuvettes, traces des plaques de cuivre sur les feuilles imprimées. Geneviève Asse en parle comme des fenêtres : « [elles] tiennent lieu de lignes, de fils de lumière, de stèles transparentes avec lesquels je construis dans l’espace. Les cuvettes comptent autant que les traits que j’inscris, elles suscitent une profondeur, une distance, une sensation de relief. » (BNF, p. 20) »

« Aux lignes gravées à la pointe sèche et aux burins répondent les lignes des cuvettes, traces des plaques de cuivre sur les feuilles imprimées. Geneviève Asse en parle comme des fenêtres : « [elles] tiennent lieu de lignes, de fils de lumière, de stèles transparentes avec lesquels je construis dans l’espace. Les cuvettes comptent autant que les traits que j’inscris, elles suscitent une profondeur, une distance, une sensation de relief. » (BNF, p. 20) »