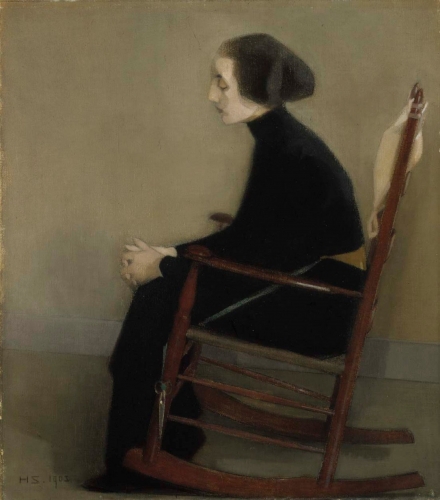

J’avais prévu d’aller à une exposition ce vendredi après-midi, mais le gel, le verglas, le grésil – et enfin la neige – m’ont retenue au chaud. La lettre d’Europeana dans ma boîte de réception ne pouvait tomber plus à point, avec ses « Trésors de la Galerie nationale finlandaise » en ligne, où un autoportrait retient mon regard, celui d’Helene Schjerfbeck (1862-1946) dont le nom m’était inconnu, une peintre finlandaise réputée.

Helene Schjerfbeck, Autoportrait, 1915, Galerie nationale de Finlande

Dans un article pour Connaissance des Arts, Frank Claustrat a présenté « Helene Schjerfbeck, franc-tireur de la peinture moderne » à l’occasion de la rétrospective organisée à Helsinki en 2012 pour le 150e anniversaire de sa naissance. Il la cite : « « Je ne veux suivre aucun isme ; vivre seule c’est toujours ce à quoi j’ai aspiré, parler d’art de temps en temps avec toi, regarder ensemble des reproductions ». Cette déclaration de Schjerfbeck à son ami peintre Einar Reuter, en 1931, résume à la fois la femme et l’artiste singulières qu’elle fut : rebelle et à la marge, secrète et passionnée. »

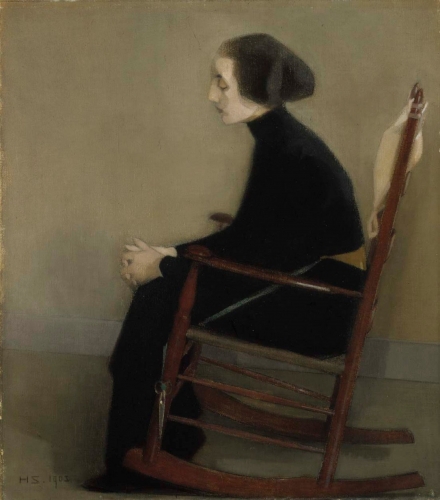

Helene Schjerfbeck, portrait d'Helena Westermarck, 1884, Art museum Gösta

Helene Schjerfbeck, La porte (chapelle Notre-Dame de Trémalo à Pont-Aven), 1884

Enfant douée, elle arrive à Paris en 1880 grâce à une bourse, elle y étudie entre autres à l’académie Colarossi avec une amie, Helena Westermarck, une artiste suédo-finlandaise également écrivaine. Wikipedia.fr montre des toiles peintes à la fin du XIXe siècle, des scènes avec des enfants surtout, réalistes, comme cette fillette en blanc et noir nouant les lacets de ses chaussures de danse – une de ses œuvres les plus populaires. Des femmes en chemin vers l’église, les plus âgées en châle noir, missel à la main.

Helene Schjerfbeck, Fillette enfilant ses chaussures de danse, 1882

Helene Schjerfbeck, Le convalescent, 1888

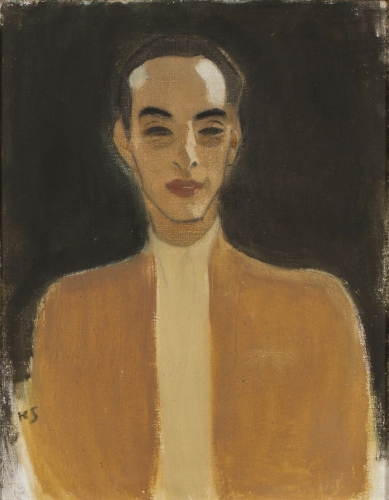

Expositions à Paris, voyages en Europe, Helene Schjerfbeck connaît le succès. Rentrée en Finlande, elle enseigne régulièrement à l’école de dessin de l’association des arts à Helsinki, jusqu’à ce que sa santé fragile et les soins apportés à sa mère l’en éloignent. Elle s’installe alors à une cinquantaine de kilomètres, à Hyvinkää, et y développe un art plus personnel – « postmoderniste » selon le Wiki anglais – en choisissant des sujets autour d’elle, des personnages de son entourage, des ouvrières ; elle peint aussi des paysages et des natures mortes.

Helene Schjerfbeck, La couturière, 1905

Helene Schjerfbeck, Fillette sur le sable, 1912, Galerie nationale de Finlande

Auriez-vous vu l’exposition qui lui a été consacrée au Musée d’art moderne de la Ville de Paris en 2007-2008 ? Les archives du musée en ligne ne remontent pas jusque-là. Heureusement Wikimedia Commons propose de nombreuses œuvres d’Helene Schjerfbeck, ce qui permet d’observer l’évolution de son style, du réalisme voire du naturalisme de ses débuts vers une peinture qui va à de plus en plus à l’essentiel : des traits, des silhouettes épurées, des halos qui donnent à certaines toiles du mystère à la Spilliaert.

Helene Schjerfbeck, Fille lisant (Fille assise), 1904, Galerie nationale de Finlande

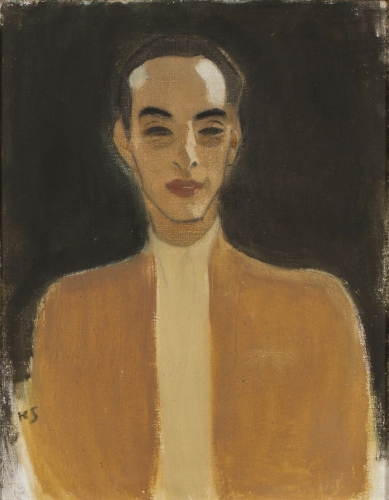

Helene Schjerfbeck, portrait de l'acteur Matti Kiianlinna, 1926-1927

Elle n’hésitait pas à reprendre des anciens sujets dans une nouvelle technique, comme le thème du Convalescent – une Convalescente ? –, une toile primée à Paris en 1889, qu’elle redessine pour une lithographie en 1938-1939, à l’âge de 76 ans. « Maintenant que j’ai si rarement la force de peindre, j’ai commencé un autoportrait », écrivait-elle à un ami en 1921. « De cette façon, le modèle est toujours disponible, même si ça n’a vraiment rien d’agréable de se voir. » (Wif Stenger, Le touchant univers d’Helene Schjerfbeck)

Helene Schjerfbeck, Autoportrait, 1884-1885

Helene Schjerfbeck, Autoportrait, 1942

Helene Schjerfbeck est entre autres célèbre pour ses autoportraits. Quel chemin parcouru entre celui de sa jeunesse, à vingt-deux, vingt-trois ans et celui qu’elle peint en 1942, quelques années avant sa mort dans un sanatorium. Je ne parle pas de la différence d’âge, vous l’avez compris, mais du témoignage ainsi donné par une grande artiste : sans cesse réinventer sa façon de peindre, au plus juste de sa sensibilité.

« Je ne suis rien, absolument rien, tout ce que je désire faire, c’est peindre, chercher. – Ce doit être ceci qui fait la grandeur des peintres, de sorte qu’ils ne vieillissent jamais: le fait qu’il y a toujours encore quelque chose à conquérir. »

« Je ne suis rien, absolument rien, tout ce que je désire faire, c’est peindre, chercher. – Ce doit être ceci qui fait la grandeur des peintres, de sorte qu’ils ne vieillissent jamais: le fait qu’il y a toujours encore quelque chose à conquérir. »