Depuis son passage à La Grande Librairie, où il a fait l’éloge de la Ruine-de-Rome que j’aime tant, j’étais curieuse de lire J’ai vu une fleur sauvage de Hubert Reeves. Le titre vient d’un haïku :

« J’ai vu une fleur sauvage

Quand j’ai su son nom

Je l’ai trouvée plus belle ».

C’est autour de sa vieille ferme de Malicorne (en Puisaye, Bourgogne – la région natale de Colette) qu’il a observé « la beauté du monde » dans un domaine acquis pour « vivre auprès de grands arbres » en ce qui le concerne, où sa seconde épouse a pu exercer son goût de la restauration pour « faire de cette propriété un lieu d’amitiés et d’échanges ».

Source : http://www.gerbeaud.com/livres/j-ai-vu-une-fleur-sauvage-l-herbier-de-malicorne-livre,288.html

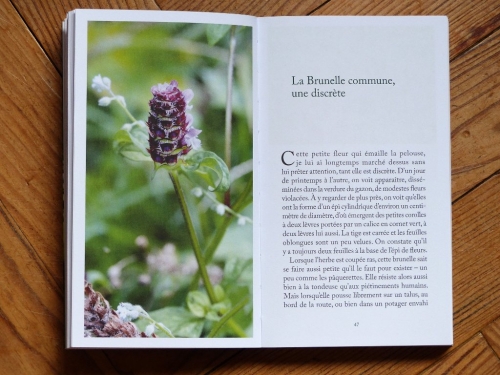

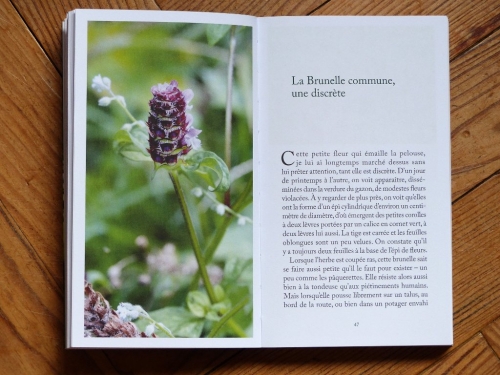

L’astro-physicien franco-canadien, vulgarisateur exceptionnel, s’est engagé depuis longtemps en faveur de l’écologie. « L’herbier de Malicorne » (sous-titre) est un florilège au sens étymologique, suivi de « Propos botaniques ». Des photos de Patricia Aubertin accompagnent ses textes sur ces fleurs sauvages, « des splendeurs à portée de chacun mais que l’on peut piétiner toute sa vie sans jamais se pencher pour les admirer ». Les fleurs ne se trouvant pas à hauteur des yeux dans la nature ; au moins deux photos par espèce les montrent de manière à ce que le lecteur puisse les identifier à son tour. En principe, près de 600 photographies devraient être accessibles sur www.herbier-hubert-reeves.fr, adresse apparemment obsolète.

Reeves consacre deux, trois pages à chacune des fleurs de son herbier, présentées par ordre alphabétique, de l’Anémone Sylvie à la Vesce sauvage. Ce sont de petits récits personnels plus que des descriptions botaniques, où l’auteur raconte ses rencontres : un lieu, une saison, des circonstances particulières. Il s’émerveille de leur apparition à tel ou tel moment de l’année, vante leur beauté et parfois leurs propriétés, leur génie reproductif – « de la haute technologie végétale » –, prend plaisir à rapporter une légende ou une anecdote.

C’est dans les Alpes que j’ai appris à mieux observer les fleurs pour les distinguer les unes des autres, ce qui est plus facile avec les grandes qu’avec les petites. Pour soutenir l’effort de la montée, rien de tel que d’observer ce qui pousse au bord du chemin, et le but une fois atteint, quel plaisir de découvrir les fleurs alpines si éclatantes ! Aussi ai-je beaucoup aimé me promener à Malicorne en compagnie d’Hubert Reeves et l’écouter parler tantôt de fleurs que je connais ou croyais connaître, tantôt de belles inconnues.

« L’Arum tacheté, piège fatal » : nous avons tous vu des arums blancs chez les fleuristes, c’est assez facile de reconnaître la fleur de celui-ci, « également nommé Gouet », qui prospère dans les sous-bois humides au début du printemps, avec des feuilles qui ressemblent à celles des épinards, parfois tachetées de noir. Le « piège » qui assure sa pollinisation est remarquablement astucieux. Pour ma part, ce qui m’a réjouie, c’est d’enfin identifier ces ravissantes petites grappes de baies rouges « hautement toxiques » souvent observées en chemin.

Connaissez-vous l’origine du velcro ? « Vel » pour velours, « cro » pour crochets ? Reeves explique comment son inventeur s’est inspiré de la Grande Bardane, « du Velcro végétal ». Cherchez-vous « un remède à la fièvre amoureuse » ? Avez-vous déjà observé la Cucullie ? Les appellations des fleurs sont une autre joyeuse entrée dans leur univers : « La Cardère sauvage, cabaret des oiseaux », « La Lunaire annuelle, monnaie du pape ». Reeves invente parfois de jolis surnoms : « Le Mouron rouge, un petit Zorro », « La Reine-des-prés, aspirine végétale ».

Dans « Propos botaniques », Hubert Reeves aborde une vingtaine de sujets liés à l’observation des fleurs d’une façon plus scientifique mais toujours accessible. Il montre l’évolution de notre regard sur les plantes grâce aux observations des botanistes. On a découvert leur perception et leur adaptation à l’environnement, leurs façons de communiquer, leur vie sociale complexe : « les plantes sont en train de gagner des places dans l’échelle de la complexité du vivant ».

L’histoire végétale de la Terre, il la résume en trois ères d’environ deux cents millions d’années : l’ère des fougères, la plus ancienne ; l’ère des conifères ; l’ère des plantes à fleurs, qui a débuté « il y a un peu moins de 180 millions d’années ». Grâce à l’obliquité de la Terre, dont l’axe est légèrement incliné par rapport à celui du soleil, nous connaissons différentes saisons et les variations des feuillages et des fleurs qui leur correspondent.

Enfin, sans insectes, pas de pollinisation ! Reeves observe et déplore la raréfaction des papillons en quelques décennies, la biodiversité en baisse. Il soutient le projet des « Oasis Nature », déjà plus de six cents, en France, en Belgique et au Québec, présentées sur le site Humanité et biodiversité. Malicorne en fait partie et c’est aussi le titre qu’il a donné, en 1990, à ses « Réflexions d’un observateur de la nature ».

Il y a quelques jours, Hubert Reeves a reçu le grade de grand officier de l’Ordre national du Québec : « Dans son discours de réception, M. Reeves a notamment relaté que c’est sa grand-mère qui lui avait donné le goût de devenir un conteur, de susciter l’intérêt de ses interlocuteurs. » (Radio-Canada) J’ai vu une fleur sauvage encourage à admirer les étoiles sur la terre comme au ciel.

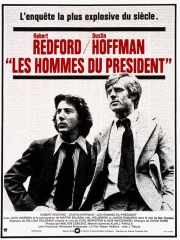

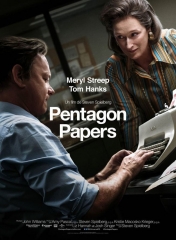

« Spielberg met ici en scène le prequel du « Watergate », dans un style d’un classicisme hollywoodien à la Pollack. C’est, d’une part, le récit palpitant d’un bras de fer entre le pouvoir exécutif et la presse. Et d’autre part, c’est la trajectoire d’une femme, que les circonstances conduisent à un choix douloureux : être fidèle à ses amis ou assumer sa responsabilité.

« Spielberg met ici en scène le prequel du « Watergate », dans un style d’un classicisme hollywoodien à la Pollack. C’est, d’une part, le récit palpitant d’un bras de fer entre le pouvoir exécutif et la presse. Et d’autre part, c’est la trajectoire d’une femme, que les circonstances conduisent à un choix douloureux : être fidèle à ses amis ou assumer sa responsabilité. Par leur charisme, l’ampleur de la carrière, l’amour du public, Meryl Streep et Tom Hanks sont les héritiers des grands acteurs de l’âge d’or hollywoodien, la Katharine Hepburn et le James Stewart de notre époque. Ils jouent à l’ancienne mais avec leur modernité et leur profondeur, ils emportent jusqu’à aujourd’hui toute une tradition, une expérience, un idéal qui vient de Capra et communiquent la nature de leur personnage, sans avoir recours aux mots. »

Par leur charisme, l’ampleur de la carrière, l’amour du public, Meryl Streep et Tom Hanks sont les héritiers des grands acteurs de l’âge d’or hollywoodien, la Katharine Hepburn et le James Stewart de notre époque. Ils jouent à l’ancienne mais avec leur modernité et leur profondeur, ils emportent jusqu’à aujourd’hui toute une tradition, une expérience, un idéal qui vient de Capra et communiquent la nature de leur personnage, sans avoir recours aux mots. »