Il y a presque quatre-vingts ans, en août 1944, le village de Meensel-Kiezegem vivait un drame dont le Museum44 porte mémoire ; je vous l’avais présenté lors de notre première visite il y a cinq ans. Depuis le début du mois, une double exposition est présentée à l’église Saint-Matthieu de Meensel, juste à côté du musée : Art Expo Buchenwald & Neuengamme.

Oscar Lauwens (organisateur), Linda Van der Meeren (artiste) et Rik Vanmolkot jr. (Legs Despaux) photo Museum44

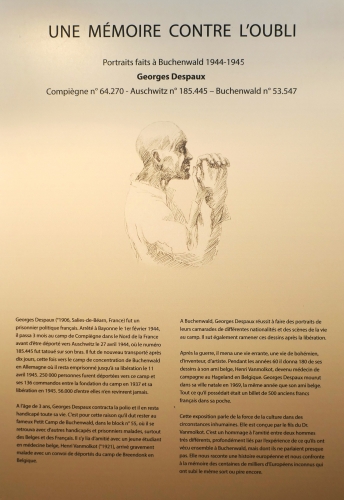

L’expo évoque deux des nombreux camps de concentration nazis à travers les œuvres de Georges Despaux et de Linda Van der Meeren. Le lien entre eux : Buchenwald. Despaux, un prisonnier politique originaire du sud de la France, s’est lié d’amitié dans ce camp de concentration avec un jeune Belge étudiant en médecine de Louvain, Rik Vanmolkot, à qui il a légué de nombreux dessins. Une cinquantaine sont exposés.

Linda Van der Meeren est la petite-fille de Charel Gemoets, prisonnier politique et survivant de Buchenwald ; il avait été arrêté en juillet 1944 par représailles, les Allemands n’ayant pas trouvé chez lui son fils Hilaire Gemoets, très engagé dans la Résistance (fusillé en septembre 1944). Linda a réalisé de nombreuses œuvres d’art autour des deux guerres mondiales, elle est artiste résidente du Museum44.

Peintures de Linda Van der Meeren accrochées à l'entrée du chœur, photo Museum44

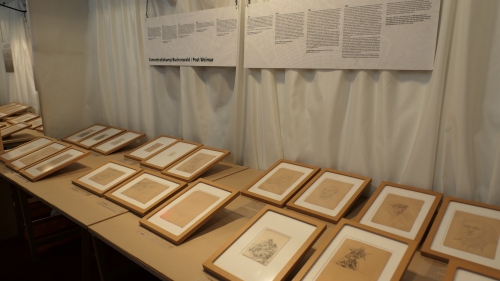

Une cinquantaine de dessins de Georges Despaux prêtés par le fils du Dr Vanmolkot sont exposés du côté droit de l’église : beaucoup de portraits de prisonniers et des scènes de la vie au camp. Ces portraits très fins, qui rendent bien la physionomie, il les dessinait dans la clandestinité, durant les seuls moments de repos, le dimanche après-midi. Comment s’est-il procuré papier et crayon, en principe interdits, et comment a-t-il réussi à les ramener ? Mystère.

Vue partielle de l'exposition : dessins de Georges Despaux

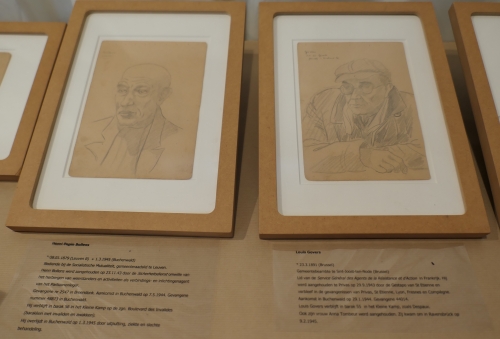

Sous chacun des dessins, une légende ; on peut y lire le nom du prisonnier, les circonstances et les raisons de son arrestation. Comme Despaux et Vanmolkot, ce sont des détenus du « petit camp » de Buchenwald où « séjournaient » les déportés mis en quarantaine et les prisonniers politiques en mauvaise santé (Despaux avait gardé des séquelles de la poliomyélite, Vanmolkot était arrivé très malade.)

Deux portraits par G. Despaux : Henri Pepin Bollens et Louis Govers

Rik Vanmolkot d'après Despaux, Homme priant

Un texte manuscrit attire mon attention, sa copie dactylographiée permet de lire cette « biographie » rimée écrite à Buchenwald par un prisonnier belge, le 8 février 1945 : « Georges Despaux ? Un nom qu’il vous faut retenir ; / Un peintre, et des meilleurs, du plus bel avenir. […] » Un témoignage sensible d’un codétenu. Emouvant aussi, le dessin par Despaux d’un homme priant (photo 2), exposé près de sa version sculptée. Celle-ci est de son ami Vanmolkot qui en a fait, à la fin de sa vie en 1968, une sculpture en bois, inachevée.

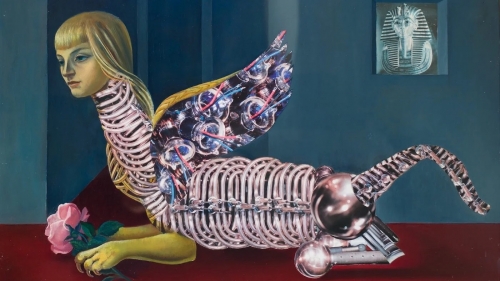

Vue partielle des peintures de Linda Van der Meeren

Du côté gauche de l’église, les toiles de Linda Van der Meeren sont présentées dans de grandes caisses en bois (celles qu’on utilise pour la récolte des fruits dans cette région où les vergers sont nombreux) qui les mettent particulièrement en valeur et rappellent les châlits aux couchettes superposées du camp de Neuengamme qui ont été reconstitués dans une pièce du Museum44.

Linda Van der Meeren : "Wie zijn ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst"

(Celui qui ferme les yeux sur le passé est aveugle à l’avenir.)

Ses peintures et ses dessins alternent entre l’évocation de la Seconde guerre mondiale, des combattants, des prisonniers, des camps (qu’elle visite régulièrement avec des groupes) et des compositions abstraites aux couleurs fortes, lyriques, expressions de la tragédie, de l’espoir ou du deuil. Le sceau posé sur chaque légende manuscrite est d’elle aussi, à l’effigie de la femme en deuil du monument mémorial de Neuengamme. Linda Van der Meeren est aussi céramiste. Pour elle, le devoir de mémoire est une véritable « mission ».

Art Expo Buchenwald & Neuengamme, Meensel-Kiezegem, Museum44 > 26.05.2024