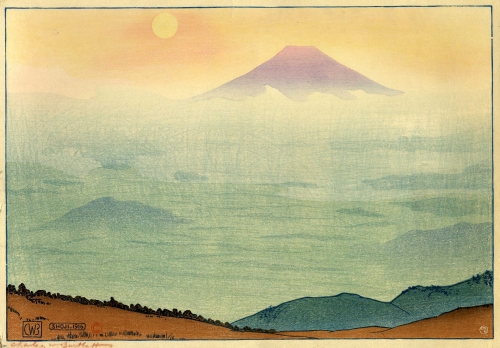

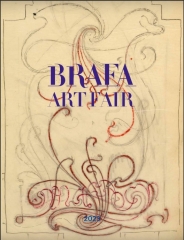

La prestigieuse BRAFA a retrouvé sa place en début d’année dans le calendrier des foires européennes et se déploie désormais sur deux halls de Brussels Expo au Heysel. 2023 étant l’année de l’Art nouveau à Bruxelles, des objets Art nouveau sont mis à l’honneur (dont de somptueux bijoux). Le tapis de la foire est imprimé de dessins du grand architecte belge Victor Horta, ainsi que la couverture du catalogue.

L’aménagement d’un stand importe pour attirer les visiteurs. Trois exemples : très « déco », ce stand expose au mur une « destruction » de Tadashi Kamawata, à partir de bois de palette récupéré. Sous un Concert champêtre de Botero, voici de beaux oiseaux en bronze du sculpteur animalier Jonathan Knight. Francis Maere en expose d’autres sous deux aquarelles de Spilliaert (déjà montrées). Je ne connaissais pas Jivko, qui signe cette jolie console contemporaine au hibou, en bronze doré.

De grandes fleurs en papier mâché datant de 1900 ont attiré mon regard : des modèles pour étudiants en botanique, devenus objets décoratifs. Mon coup de cœur floral est signé Redon : un magnifique Vase de fleurs au pastel ! Vu aussi des anémones de Renoir, des hydrangéas dans un jardin de Claus ou cette Terrasse fleurie sous la pluie d’Henri Martin, charmante bien que de composition fort symétrique.

Odilon Redon, Vase de fleurs, Pastel, 50 x 43 cm (Galerie Taménaga)

Henri Martin, Jour de pluie sur la terrasse fleurie de Marquayrol, huile sur toile, 79 x 108 cm (Willow Gallery)

Autre coup de cœur, ce paysage de neige de Bonnard (ci-dessous). Il me semble que je n’en avais jamais vu de lui : j’ai adoré ces jaunes lumineux auxquels répond le bleu d’un buisson et des vêtements du personnage sur la gauche. D’une facture très différente, aussi sous un ciel jaune, j’ai aimé ce paysage aux arbustes givrés de Fjaestad.

Pierre Bonnard, La neige au Grand-Lemps, 1910, huile sur toile, 50 x 65 cm (Galerie Hurtebize)

Gustaf Fjaestad, La neige, 1919, huile sur toile, 100,5 x 140,5 cm (Ary Jan)

Univers du bronze montrait de belles réductions de Rodin et cette séduisante Femme de Tours ou Mélancolie de Volti (1915-1989), dans la même veine que Jouvence présentée en pleine page dans La gazette Drouot qui cite le sculpteur : « Ce qui m’enchante dans un corps de femme, ce sont les rythmes et les volumes. » Sur le site d’UBD, une vidéo vous permet de visiter ce stand. Du rythme abstrait dans Gate, une sculpture contemporaine en acier poli de Tony Cragg, à l’entrée de la Galerie von Vertes.

Antoniucci Volti, Mélancolie ou Femme de Tours, bronze, H 60 x W 160 x D 80 cm (Univers du bronze)

© Tony Cragg, Gate, 2019, acier inox poli, 56 x 62 x 55 cm (Galerie von Vertes)

En explorant le catalogue de la Brafa et les suppléments de presse mis à la disposition du public, je découvre plein de choses admirables que je n’ai pas vues. 130 galeries, ça ne se visite pas in extenso. Les œuvres devant lesquelles je me suis arrêtée, je ne les oublierai pas. Que dites-vous de ce Déjeuner du petit Jean Gosset en Normandie (1911) de Vuillard ? de L’écuyère sur l’âne vert (1981), un petit Chagall merveilleux ? Connaissez-vous Elisabeth Sonrel (1874-1953) ? Sa belle Yseult (aquarelle et gouache) somptueusement encadrée, d’époque art nouveau, m’a rappelé les sujets préraphaélites.

Edouard Vuillard, Le déjeuner du petit Jean Gosset, 1911, huile sur toile, 81 x 102 cm (Galerie des modernes)

© Marc Chagall, L'Ecuyère sur l'âne vert, 1981, huile sur toile, 27x 22 cm, (Galerie Claes)

J’ai bien failli ramener chez moi – je plaisante – une petite marine de Paul César Helleu, chez le même galeriste (Ary Jan). Comment choisir entre ces Nuages du soir, Cancale d’Amédée Julien Marcel-Clément ou sa Matinée aux Sables d’Olonne ? A moins que vous préfériez Port du Croisic, un petit format de Jean Metzinger ?

Paul César Helleu, Dieppe, les falaises, 1884, huile sur toile, 21 x 27 cm (Ary Jan)

Amédée Marcel-Clément, Nuages du soir, Cancale, s.d., huile sur panneau, 44,5 x 80 cm (Ary Jan)

Jean Metzinger, Port du Croisic, 1903, huile sur carton, 22 x 27 cm (Galerie des modernes)

Raccourcir, raccourcir ce billet – comme c’est difficile après une visite de la Brafa ! J’avais pensé vous montrer un étonnant bénitier en vermeil du XVIIe siècle, une paire de chaussures en bronze d’un hyperréalisme saisissant, mais je préfère terminer cet aperçu avec de l’art belge : j’aime ce Gardien de vaches, Joueur de flûte de Malfait. On peut lire sa biographie sur le site de la galerie Oscar De Vos, qui propose son catalogue en ligne.

© Hubert Malfait, Gardien de vaches, joueur de flûte, 1930, huile sur toile, 85 x 75 cm (Francis Maere)

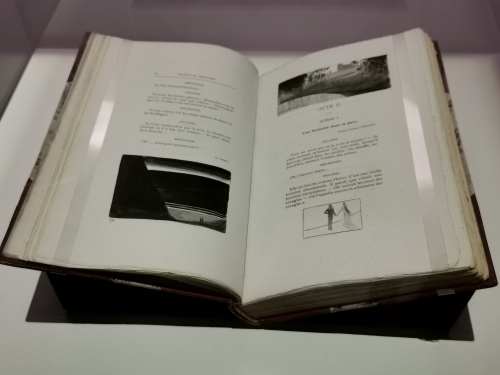

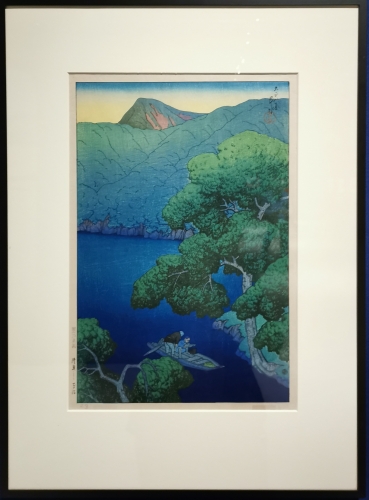

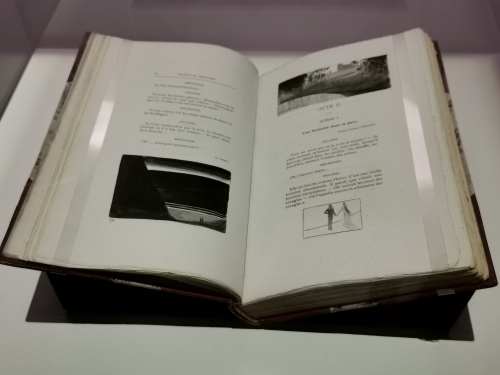

La Fondation Roi Baudouin exposait un paravent art nouveau de Paul Hankar et, parmi d’autres pièces remarquables, un portrait par Memling, revenu d’Amérique à Bruges « où Memling l’a peint au XVe siècle ». Je n’ai pas réussi à m’en approcher. Le public nombreux d’une conférence occupait tout le stand. Je me suis tout de même glissée derrière le dernier rang pour voir de plus près le Théâtre de Maeterlinck en trois volumes illustré de dessins originaux par Spilliaert. La FRB vous montre tout cela sur son site, si cela vous intéresse.

Théâtre de Maurice Maeterlinck, recueil en 3 volumes,

dessins originaux de Léon Spilliaert (1902/1903) (FRB)

A la prochaine pour un complément – court, c’est promis.