Une critique m’avait emballée, un extrait déroutée, finalement un coup de fil enthousiaste m’a persuadée de lire La septième fonction du langage de Laurent Binet. Ce que j’ai ri ! « Qui a tué Roland Barthes ? » peut-on lire sur la couverture. Dans ce polar sémiologique et irrévérencieux, l’auteur a eu le culot de prendre pour personnages des gens célèbres du monde littéraire (des vivants et des morts, un droit que s’est octroyé l’auteur de HHhH – le grand Hic).

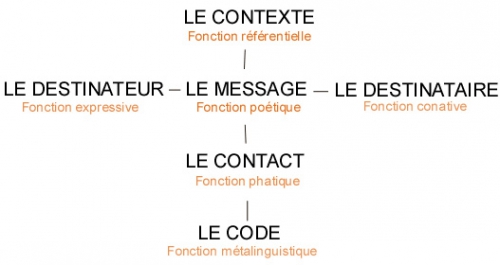

Le schéma de la communication selon Jakobson (Source : http://www.responsable-communication.net/)

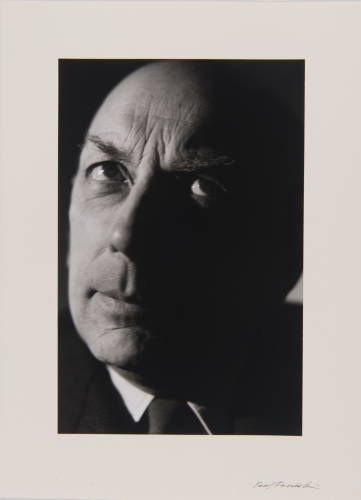

Pour qui a suivi des cours de linguistique ou de sémiologie, dans les années 1970-1980, ère du structuralisme, et pour tous les autres j’espère, quitte à manquer certaines allusions, c’est un régal de drôlerie. Laurent Binet, agrégé de lettres, est reconnaissant à Roland Barthes de lui avoir fait comprendre « qu’on pouvait tirer d’un texte plus que ce qu’il semblait dire » et que « le commentaire pouvait être une aventure ». Tout commence donc par la mort de Barthes, quelques jours après avoir été renversé par une camionnette à Paris en février 1980.

En bon pédagogue, Binet prend soin de tout expliquer : « la sémiologie est un truc très étrange. C’est Ferdinand de Saussure, le fondateur de la linguistique, qui, le premier, en a eu l’intuition. » Sans rien de pédant, sur un ton qui ne devait pas déplaire à « Umberto Eco, le sage de Bologne, l’un des derniers sémiologues encore vivants » (décédé depuis).

Barthes se rendait au Collège de France et sortait d’un déjeuner avec François Mitterand. Laurent Binet y voit une matière très romanesque, d’où cette enquête imaginaire. Le commissaire Jacques Bayard, qui se rend au cours de Michel Foucault pour l’interroger, comprend vite qu’il aura besoin d’un assistant éclairé pour avancer dans l’interprétation des signes.

Ce sera Simon Herzog, jeune prof chargé d’un cours de « sémiologie de l’image ». Sa leçon sur « les chiffres et les lettres dans James Bond » et la façon dont il devine rien qu’en l’observant à qui il a affaire lors de leur première entrevue convainquent Bayard de l’embaucher. En plus de lui traduire en clair les formules absconses, il l’aidera à se repérer dans ce milieu intellectuel.

Dès le début, une DS noire et une Fuego bleue sont signalées dans les parages de l’action, sans que le commissaire les voie. Bayard et Herzog cherchent des témoignages au Flore, puis aux Bains Diderot, un sauna à la gare de Lyon, où ils retrouvent Foucault qui pontifie même dans les « backrooms » en compagnie d’Hamed, un jeune homme également familier de Barthes.

C’est à la Pitié-Salpêtrière où celui-ci n’est pas encore mort que surgissent « une femme, petite taille, cheveux courts, énergique, encadrée par deux hommes, l’un, chemise blanche, dépoitraillé, long manteau noir, cheveux noirs au vent, l’autre, tête d’oiseau, fume-cigarette aux lèvres, cheveux beiges » : Kristeva, BHL, Sollers, dénonçant « les conditions indignes dans lesquelles on traite un patient aussi prestigieux que leur grand ami Roland Barthes ».

Mais une infirmière affolée appelle un médecin : elle vient de retrouver « le grand critique » par terre, désintubé, fils arrachés. Bayard se précipite dans la chambre et entend Barthes lui souffler « Sophia ! Elle sait… » avant de perdre conscience. Une fois réinstallé dans son lit, revenu à lui, Barthes, très agité, se met à discourir de façon délirante et crie avant de mourir : « Tout est dans le texte ! Vous comprenez ? Retrouver le texte ! La fonction ! Ah c’est trop bête ! »

S’ensuit une visite à Gilles Deleuze mis en cause par BHL, dans son appartement « qui sent la philosophie et le tabac froid ». Simon Herzog est ravi d’avoir l’occasion d’entrer chez le grand philosophe, qui suit un match de tennis, Connors-Nastase. Chercher la vérité ? « Houla ! La vérité… Où c’est qu’elle commence, où c’est qu’elle finit… On est toujours au milieu de quelque chose, vous savez. »

L’entrevue suivante l’impressionnne encore plus. Le président Giscard a demandé à rencontrer les enquêteurs : « Commissaire, le jour de son accident, M. Barthes était en possession d’un document qui lui a été dérobé. Je souhaite que vous retrouviez ce document. Il s’agit d’une affaire de sécurité nationale. » On leur donne carte blanche pour agir « en toute discrétion ».

On suivra donc les enquêteurs de Paris à Bologne, d’Ithaca à Venise et à Naples pour découvrir le fin mot de toute cette histoire, en quelque cinq cents pages où l’on ne s’ennuie pas une seconde. On y parle crûment du sexe (clichés contemporains), que cela ne vous empêche pas de lire ce roman insolent qui m’a fait parfois éclater de rire, en découvrant les situations dans lesquelles Binet place ses personnages ou encore les calembours dans les titres de conférences d’un colloque universitaire.

La mystérieuse septième fonction du langage – le schéma de la communication de Roman Jakobson n’en compte que six – sert-elle le pouvoir politique ? Assure-t-elle la victoire au « Logos Club » dont les joutes oratoires ne semblent pas étrangères à toute cette affaire ? Laurent Binet revisite le début des années 80, leurs théories et aussi l’histoire, avec un humour corrosif. Que ce roman burlesque, prix Fnac et prix Interallié, se retrouve dans les meilleures ventes a de quoi réjouir.

* * *

Un billet programmé avant le 22.03.16,

je n'y ai rien changé.

Tania