Au Musée de l’Orangerie : quel côté préférez-vous ? demande mon professeur de français à ses élèves de rhéto dans les salles des Nymphéas de Monet. « Celui-là, lui dis-je alors, en montrant Soleil couchant. – Vous aimez ce jaune ? » Des années plus tard, J., devenue une amie, m’enverra L’atelier au mimosa de Bonnard sur carte postale – puisque j’aime le jaune.

Aussi étais-je curieuse de découvrir Jaune. Histoire d’une couleur de Michel Pastoureau. D’après Bleu, Noir, Vert, Rouge et Les couleurs de nos souvenirs, je savais déjà que le jaune est en bas de classement chez les Occidentaux interrogés sur leur couleur préférée (moins de 5%). J’ignorais comment le jaune avait pris des connotations négatives en Europe, associé à la trahison ou à l’exclusion, comme l’étoile jaune de sinistre mémoire.

Paul Klee, Monument en pays fertile, 1929. Berne, Zentrum Paul Klee

La couverture de l’album est d’un jaune difficile à nommer, disons ocre ; le titre et le nom de l’auteur, dorés. Dès l’introduction, Pastoureau précise que « l’or occupe bien souvent une grande partie de la place réservée à la couleur jaune » tandis que « le jaune, lui, semble jouer à cache-cache avec le chercheur ». Son histoire se décline en trois temps : une couleur bénéfique (des origines au XVe siècle), une couleur équivoque (VIe-XVe siècle), une couleur mal aimée (XVIe-XXIe siècle). En épigraphe, une citation de Goethe : « Le jaune est une couleur agréable, douce et joyeuse, mais placée dans l’ombre elle devient vite déplaisante, et le moindre mélange la rend sale, triste, laide et de peu d’intérêt. »

Peinture murale représentant les travaux des champs. Deir-el-Médineh (Egypte),

tombe de l'artisan Sennedjem, vers 1280-1270 avant J.=C.

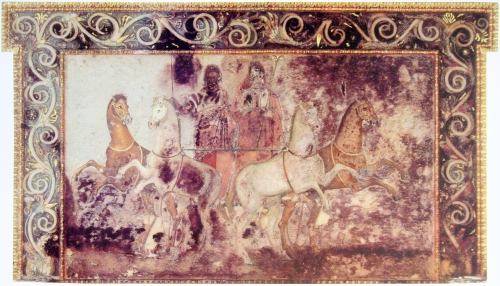

Les ocres jaunes du paléolithique, terres argileuses naturelles, ont toutes sortes de nuances : « paille, chamois, abricot, miel, roux, fauve, bistre, mordoré ». A l’âge des métaux, on associe le jaune au soleil, au miel et à la cire, aux blés mûrs, aux cheveux blonds, à la bile aussi (pas encore au citron). Dans l’Antiquité classique, le prestige de l’or valorise la couleur jaune. Les Egyptiens, qui adorent Rê, dieu du soleil et du feu divin, font un usage surabondant du métal jaune dans les tombes des pharaons. Les mythologies anciennes le mettent en scène : pommes d’or du jardin des Hespérides, « âge d’or », mythe de la Toison d’or… A Rome, Hélios s’élance chaque matin sur son char ; Apollon, dieu de lumière, a les cheveux blonds.

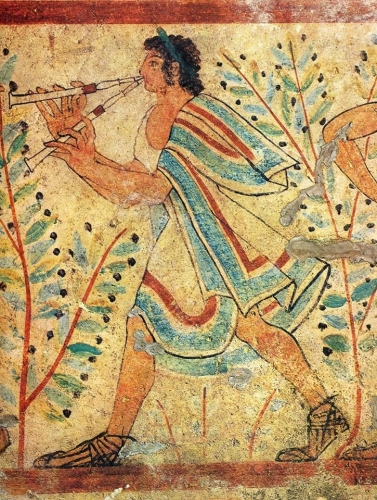

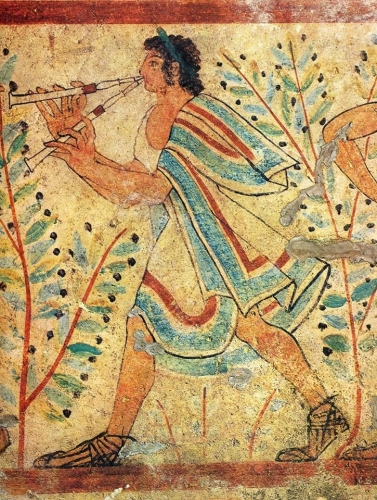

Joueur de tibia, détail d'une peinture murale dans la tombe des léopards,

Tarquinia (Latium), nécropole de Monterozzi, première moitié du Ve siècle avant J.-C.

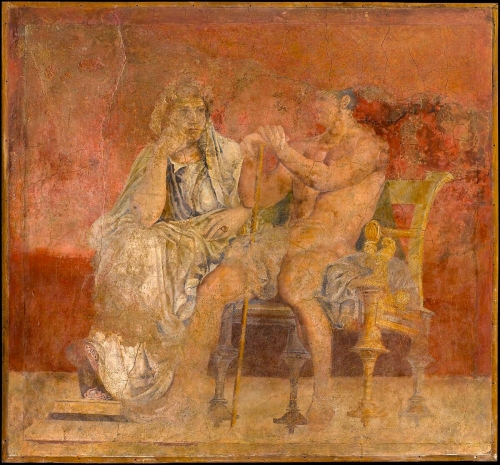

Comme souvent dans l’histoire des couleurs, les techniques des teinturiers influencent le choix des couleurs qu’on porte. On est plus tolérant à Rome qu’en Grèce à ce sujet. Les Romains s’habillent surtout de blanc, de rouge et de brun, le jaune est réservé aux femmes. Le prix de la teinture diminue selon qu’elle est réalisée à base de safran (crocus), de gaude (résédacée) ou de genêt, les trois matières colorantes « grand teint ».

Flore. Peinture murale provenant de la villa Ariane sur la colline de Varano, près de Stabies,

1er siècle avant Jésus-Christ (?). Naples, Museo Archeologico Nazionale

Pas de jaune dans la Bible, constate Pastoureau, ni dans le culte chrétien au Moyen Age, mais dans l’héraldique, le jaune « d’or » fait partie des six couleurs de base. Le chevalier jaune des romans arthuriens est tantôt un allié, un protecteur, tantôt un traître, un félon – l’ambivalence s’installe. Les cheveux blonds sont signes de noblesse, de beauté, comme chez Iseut la blonde.

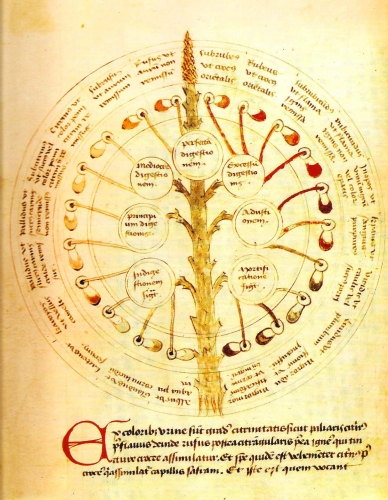

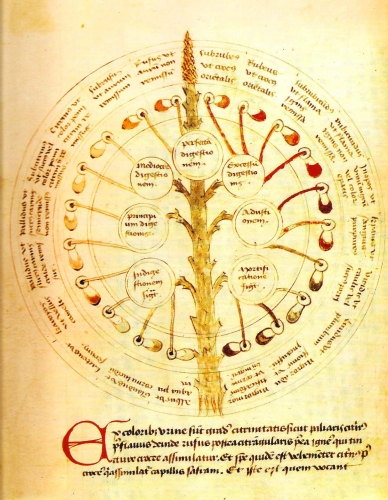

Roue des urines. Recueil des traités de médecine en latin et en français (début du XVe siècle)

© Paris, BnF, ms. lat. 11229, folio 19 v. (Source)

Le jaune est physiquement lié aux couleurs des urines et de la bile. Des nuanciers aidaient les médecins à en déterminer la teinte exacte pour établir un diagnostic. Les connotations morales du jaune (excepté pour l’or) deviennent négatives : on l’associe à l’envie, au mensonge, à la trahison. Pourquoi ? Pastoureau émet l’hypothèse d’un rapprochement par homonymie entre « fel », mot latin qui désigne le fiel des animaux, la bile humaine, et « fel » qui donne « felon » au cas régime en ancien français.

Konrad Witz, La Synagogue, panneau détaché du Retable du Miroir du Salut, vers 1435. Bâle, Kunstmuseum

En Toscane, le jaune était volontiers porté par les femmes au XIVe siècle ; deux siècles plus tard, les chrétiens s’en détournent. Couleur de Judas, le jaune tend à « devenir la couleur des juifs et de la Synagogue ». Sur les miniatures et les vitraux du Moyen Age, ils portent souvent une pièce de vêtement de cette couleur, un chapeau ou un bonnet conique. A partir du XIIIe siècle, c’est une contrainte qui leur est imposée dans les villes d’Occident, pour les identifier au milieu des chrétiens. On peut y voir des racines de l’étoile jaune. La pièce jaune cousue sur le vêtement est en forme de rouelle, losange, étoile ou autre – les usages varient selon la région, l’époque. D’autres couleurs ont servi à discriminer certaines catégories de gens (prostituées, lépreux, bourreaux, musiciens, bouffons…), mais rien de généralisé, indique l’auteur, les contre-exemples abondent.

František Kupka, IIe Etude pour La Gamme jaune, 1907. Houston, Museum of Fine Arts.

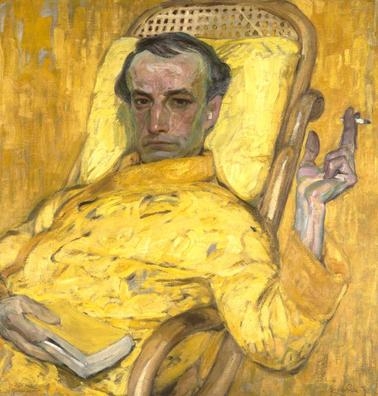

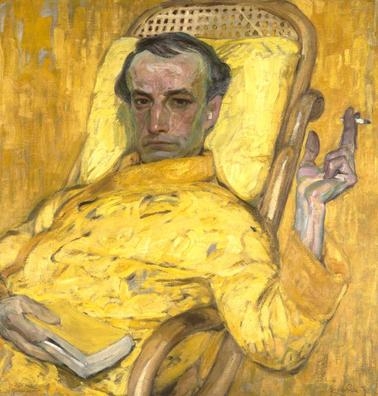

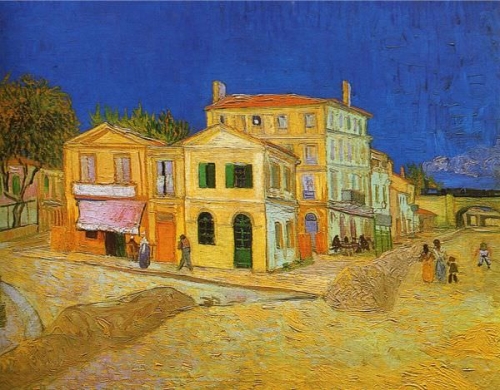

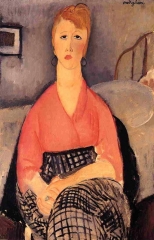

Le protestantisme déclare la guerre aux couleurs trop vives ou voyantes, il privilégie « un axe noir-gris-blanc, plus digne ». Le jaune en est la principale victime. En peinture aussi, on peut observer de l’inconstance. Abondant jusqu’en 1560, le jaune se fait rare ensuite ou discret, sauf dans la peinture néerlandaise du XVIIe siècle (« le petit pan de mur jaune ») et chez quelques Français du XVIIe (Simon Vouet, Claude Gelée dit Le Lorrain). « Les grands peintres des jaunes sont plus récents : Turner, Gauguin, Van Gogh, la plupart des fauves, Schiele, Kupka. »

Jean-Honoré Fragonard, La Liseuse, vers 1770-1772. Washington, National Gallery of Art

La fascination pour l’Orient, où le jaune est omniprésent, va lui rendre de l’attrait, notamment au XVIIIe siècle, qui aime les « jaunes frais et lumineux ». Fragonard utilisait surtout du jaune de Naples qu’il rendait particulièrement éclatant. C’est à la fin de ce siècle que le jaune devient la couleur de l’Asie, ce sera la couleur de l’anneau qui la représente sur le drapeau olympique.

Giotto, La trahison de Judas, 1305. Padoue, chapelle des Scrovegni.

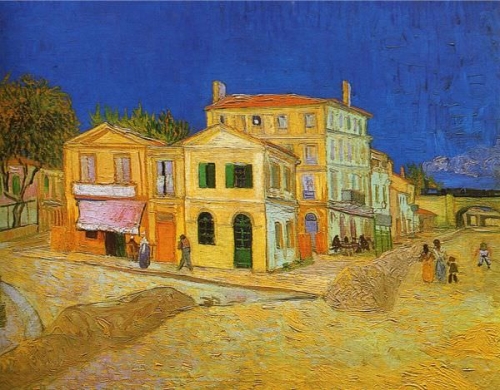

Au début du XXe siècle, le jaune se fait discret. On se contente de petites touches. Il est exclu du vêtement masculin, sauf par désir de transgression ou, au théâtre, pour le costume des trompeurs ou trompés. En France, les « syndicats jaunes » sont considérés comme des traîtres vendus au patronat. Jaune aussi pour la carte des prostituées russes, pour le passeport des bagnards français, et même pour la camisole des aliénés ! Cependant il « opère un violent retour dans la peinture », chez Van Gogh, grand amoureux de cette couleur. Gauguin l’aimait aussi, surtout l’orangé qui, avec le jaune, règne sur la palette des Fauves.

Vincent Van Gogh, La maison jaune, 1888. Amsterdam, musée Van Gogh.

(Quelques-unes parmi les très nombreuses illustrations du livre.)

Dans le dernier chapitre, « Jaune pour le temps présent », Pastoureau évoque inévitablement l’étoile jaune imposée aux juifs par les nazis. Puis il constate que si cette couleur a fait son entrée dans le monde du sport (le « maillot jaune », la balle de tennis), elle reste rare dans les grandes villes européennes, sauf pour ce qu’on veut rendre très visible – taxis, boîtes à lettres dans certains pays, et plus récemment le gilet de sécurité, devenu emblème des « gilets jaunes ». En Europe du Nord, on le voit davantage sur les façades ou à l’intérieur des maisons que dans l’Europe méditerranéenne. Sinon le jaune reste souvent cantonné aux loisirs, à la montagne ou sur la plage.

La conclusion de Michel Pastoureau ? « Si je n’étais pas historien mais créateur – peintre, styliste, graphiste, designer, publicitaire – j’en profiterais et miserais davantage sur le jaune. Je partirais en reconquête pour lui donner une place digne de celle qui fut la sienne dans l’Antiquité grecque et romaine et qu’il a perdue au cœur du Moyen Age, sans jamais la retrouver par la suite. Le jaune, une couleur d’avenir ? » Et pendant que je tente de raccourcir ce billet, Mina, la chatte noire, dort en rond sur son coussin jaune.

« Restons donc en Europe. Pourquoi le rose y est-il de nos jours si peu apprécié ? Les raisons en sont assurément variées, mais une idée lui est souvent associée, du moins si l’on se réfère, ici encore, aux enquêtes d’opinion : le mauvais goût, et même la vulgarité. Peu présent dans la nature et dans la vie quotidienne, le rose, quand il est choisi, spécialement dans le vêtement, fait écart avec ce qui l’entoure et, par là même, se remarque. Or, quoi qu’on en dise et qu’on le veuille ou non, se faire remarquer passe aujourd’hui encore, du moins pour le commun des mortels, pour vaniteux, indécent, immoral ou ridicule. Pourquoi se mettre en valeur ? Pourquoi se vouloir différent des autres ? Ce sont là des comportements qui font violence à la vie en société. En matière de couleurs, même si toutes les stratégies du marketing tentent de proclamer le contraire, même si les discours des médias, des créateurs et des publicitaires invitent à changer, à innover, à renouveler les teintes et les gammes, une part importante de la population – sinon la majorité – veut pour sa vie quotidienne du « comme tout le monde », et même du « comme d’habitude ». Prétendre le contraire, c’est nier l’évidence. »

« Restons donc en Europe. Pourquoi le rose y est-il de nos jours si peu apprécié ? Les raisons en sont assurément variées, mais une idée lui est souvent associée, du moins si l’on se réfère, ici encore, aux enquêtes d’opinion : le mauvais goût, et même la vulgarité. Peu présent dans la nature et dans la vie quotidienne, le rose, quand il est choisi, spécialement dans le vêtement, fait écart avec ce qui l’entoure et, par là même, se remarque. Or, quoi qu’on en dise et qu’on le veuille ou non, se faire remarquer passe aujourd’hui encore, du moins pour le commun des mortels, pour vaniteux, indécent, immoral ou ridicule. Pourquoi se mettre en valeur ? Pourquoi se vouloir différent des autres ? Ce sont là des comportements qui font violence à la vie en société. En matière de couleurs, même si toutes les stratégies du marketing tentent de proclamer le contraire, même si les discours des médias, des créateurs et des publicitaires invitent à changer, à innover, à renouveler les teintes et les gammes, une part importante de la population – sinon la majorité – veut pour sa vie quotidienne du « comme tout le monde », et même du « comme d’habitude ». Prétendre le contraire, c’est nier l’évidence. »