Après Bleu, Noir, Vert, Rouge, Jaune, et enfin Blanc pour terminer sa série « Histoire d’une couleur », Michel Pastoureau nous offre une suite, quelle bonne nouvelle ! Des traces anciennes à aujourd’hui, Rose. Histoire d’une couleur (2024) explore la présence d’abord discrète de cette couleur jusqu’au quatorzième siècle, avant qu’elle soit admirée, sans pourtant avoir de nom précis. Désignée enfin par un nom de fleur, le rose deviendra une couleur ambivalente, à présent adulée ou rejetée, écrit-il.

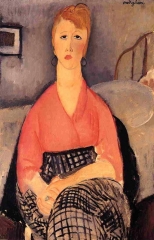

Un rappel important : comme pour les précédents, lisez ce livre dans le format original (quasi carré) si possible. Avec ses très nombreuses illustrations (de qualité, souvent en pleine page, avec une légende explicative), bien choisies pour accompagner le texte, la découverte de l’album procure un plaisir raffiné, sans comparaison avec la lecture de l’essai en format de poche, à mon avis.

« Le rose est-il une couleur à part entière ? » Cette question, Pastoureau la pose à l’entame de son introduction. Le scientifique n’y voit qu’une nuance de rouge, l’historien note son absence dans le lexique des couleurs en grec et en latin. Ce n’est que vers le milieu du dix-huitième siècle que le mot « rose » va passer de la reine des fleurs à un adjectif de couleur ! L’auteur rappelle que son champ d’étude se limite aux sociétés européennes ; pour l’historien, « les problèmes de la couleur sont d’abord des problèmes de société ».

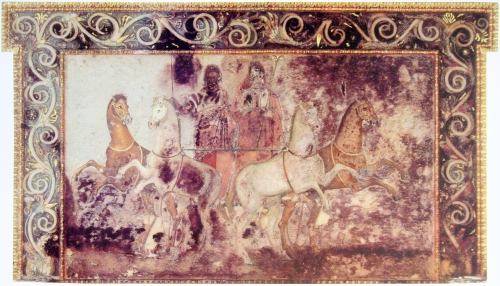

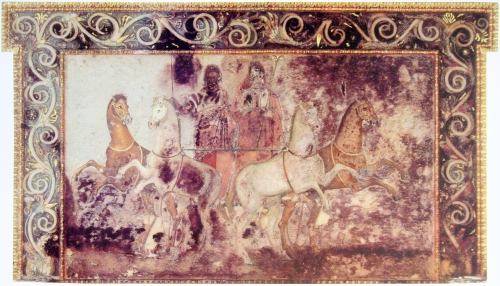

Hadès enlevant Perséphone. Peintures funéraires dans la tombe d'Eurydice,

mère de Philippe II, roi de Macédoine, vers 340 avant J.-C. Nécropole de Vergina (Aigai), Thessalonique.

Des origines au XIVe siècle, les traces visibles de rose n’en sont pas toujours, la patine du temps ayant fait son œuvre. Des découvertes récentes en Macédoine attestent l’emploi du rose pour peindre des vases ou des décors, obtenu tantôt par l’argile utilisée et son degré de cuisson, tantôt « soit par mélange de blanc de plomb, de blanc d’os et d’un peu d’ocre rouge, soit par la juxtaposition d’une petite touche de cinabre et d’une autre d’argile blanche. Le mélange des deux couleurs se fait alors dans l’œil du spectateur. »

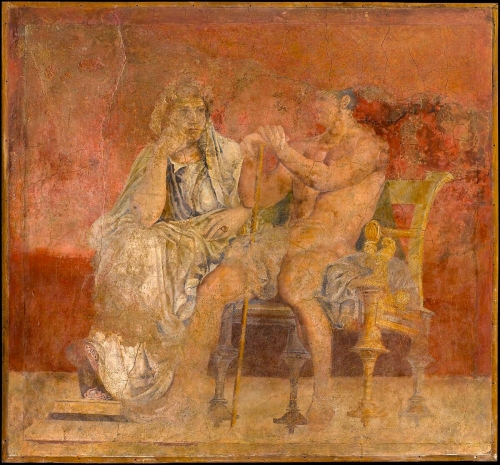

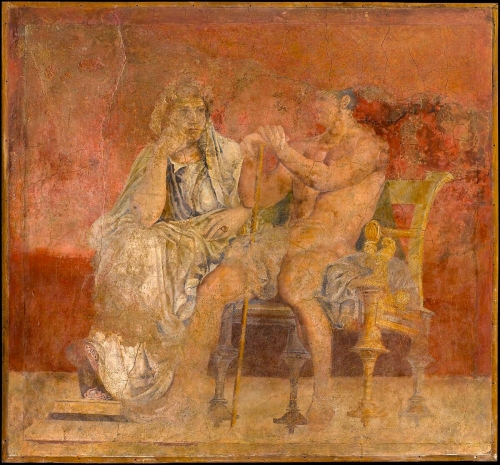

La plupart des peintres à l’œuvre en Macédoine « portent une attention particulière au rendu des chairs », aux carnations : plus claires pour les femmes, plus foncées voire orangées pour les hommes. Même observation sur les peintures murales de Pompéi ou d’autres cités vésuviennes, également sur les portraits funéraires du Fayoum.

Peinture murale provenant du triclinium de la villa de Publius Fannius Synistor, à Boscoreale (Campanie).

New York, The Metropolitan Museum of Art

Pastoureau, qui oriente ses recherches dans tous les domaines de la vie y compris les tissus décoratifs et les vêtements, a trouvé du rose parmi les couleurs liturgiques contemporaines (dimanches de Gaudete et Laetare), « un contresens » qui méconnaît l’histoire des couleurs, où le rose n’apparaît ni au Moyen Age ni sous l’Ancien Régime. Pas de rose non plus dans les blasons.

Mais il est bien mentionné dans la Prammatica del Vestire (1343-1345) où l’on recense la garde-robe des grandes dames de Florence : les tons rouges dominent, avec toutes leurs nuances. Les contacts avec l’Orient, l’Inde et les conseils de leurs teinturiers vont provoquer une vogue nouvelle en Toscane pour les roses et les orangés, tirés du « bois de brésil » découvert par les Portugais en Amérique du Sud (bois qui a donné son nom au pays). Le rose devient à la mode en Italie, en France, en Angleterre, une couleur désirable pour les gens de cour et, dorénavant, une couleur admirée.

Terence, Comediae, Paris, vers 1410-1411,

Paris, BnF, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 664, folio 75 verso

Pastoureau raconte les hésitations du lexique pour la désigner, l’évolution de la culture des rosiers et des couleurs pour leurs fleurs, ainsi que le temps qu’il a fallu pour passer du terme « incarnat » (« plus près du rouge que de notre rose contemporain ») à l’adjectif « rose », apparu entre 1750 et 1780, quand la vogue des tons roses et la mode s’épanouissent dans les classes aisées. Les Anglais, eux, empruntent « pink » à l’œillet, qui portait ce nom bien avant que le mot désigne une couleur.

En lisant Rose. Histoire d’une couleur, on découvre que les hommes portaient alors du rose comme les femmes ; Pastoureau nous le montre sur de beaux portraits du XVIIIe siècle. Comment le rose est-il devenu une couleur féminine (layette, rose Barbie) ? Pourquoi est-il mal aimé ou ambivalent ? Il a envahi le monde de l’hygiène avant d’être supplanté par le blanc, il a rendu populaire une célèbre panthère. Mais il reste ambigu : il y aurait un bon et un mauvais rose… (J’avoue ne pas souscrire pour autant à l’extrait qui suivra dans le prochain billet.)

Jean-Baptiste Greuze, Charles Claude de Flahaut, Comte d'Angiviller, 1763,

New York, The Metropolitan Museum of Art

J’imaginais trouver dans la dernière partie cette jolie palette du rose au mauve, des roses indiens, qui régnait dans les années 70, que ce soit pour les tissus, les couvertures de cahiers ou de livres (collection La Cosmopolite chez Stock, couvertures du Journal d’Anaïs Nin au Livre de Poche, par exemple). Mais l’histoire du rose s’arrête ici dans les années 60. Dans la conclusion, Pastoureau annonce que Rose inaugure une nouvelle série consacrée aux « demi-couleurs » : l’orangé, le gris, le violet et le brun. Il souligne « le caractère incertain du champ chromatique des cinq demi-couleurs ». On ne doute pas qu’il en tire de la belle matière.

« Restons donc en Europe. Pourquoi le rose y est-il de nos jours si peu apprécié ? Les raisons en sont assurément variées, mais une idée lui est souvent associée, du moins si l’on se réfère, ici encore, aux enquêtes d’opinion : le mauvais goût, et même la vulgarité. Peu présent dans la nature et dans la vie quotidienne, le rose, quand il est choisi, spécialement dans le vêtement, fait écart avec ce qui l’entoure et, par là même, se remarque. Or, quoi qu’on en dise et qu’on le veuille ou non, se faire remarquer passe aujourd’hui encore, du moins pour le commun des mortels, pour vaniteux, indécent, immoral ou ridicule. Pourquoi se mettre en valeur ? Pourquoi se vouloir différent des autres ? Ce sont là des comportements qui font violence à la vie en société. En matière de couleurs, même si toutes les stratégies du marketing tentent de proclamer le contraire, même si les discours des médias, des créateurs et des publicitaires invitent à changer, à innover, à renouveler les teintes et les gammes, une part importante de la population – sinon la majorité – veut pour sa vie quotidienne du « comme tout le monde », et même du « comme d’habitude ». Prétendre le contraire, c’est nier l’évidence. »

« Restons donc en Europe. Pourquoi le rose y est-il de nos jours si peu apprécié ? Les raisons en sont assurément variées, mais une idée lui est souvent associée, du moins si l’on se réfère, ici encore, aux enquêtes d’opinion : le mauvais goût, et même la vulgarité. Peu présent dans la nature et dans la vie quotidienne, le rose, quand il est choisi, spécialement dans le vêtement, fait écart avec ce qui l’entoure et, par là même, se remarque. Or, quoi qu’on en dise et qu’on le veuille ou non, se faire remarquer passe aujourd’hui encore, du moins pour le commun des mortels, pour vaniteux, indécent, immoral ou ridicule. Pourquoi se mettre en valeur ? Pourquoi se vouloir différent des autres ? Ce sont là des comportements qui font violence à la vie en société. En matière de couleurs, même si toutes les stratégies du marketing tentent de proclamer le contraire, même si les discours des médias, des créateurs et des publicitaires invitent à changer, à innover, à renouveler les teintes et les gammes, une part importante de la population – sinon la majorité – veut pour sa vie quotidienne du « comme tout le monde », et même du « comme d’habitude ». Prétendre le contraire, c’est nier l’évidence. »