12 muses qui ont changé l’Histoire : Bertrand Meyer-Stabley présente sous ce titre douze femmes qui « ont été au cœur de la création du XXe siècle ». Entendez donc « qui ont changé l’Histoire de l’art ». Muses ou égéries, elles ont fasciné leurs contemporains et inscrit leur destin dans le sillage d’un ou de plusieurs artistes.

Misia Sert par Toulouse-Lautrec / Gala par Dalí

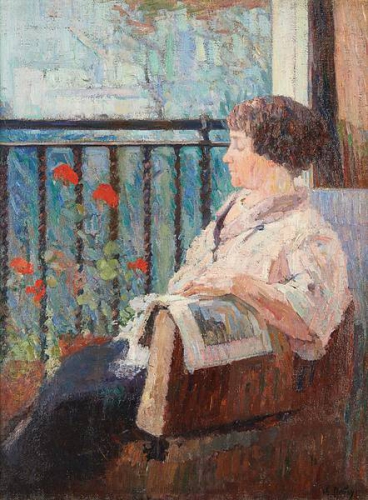

Misia Sert, Gala Dalí, Kiki de Montparnasse, Youki, les premières évoquées sont des modèles ou des amies d’artistes, Dan Franck a décrit ce milieu dans Bohèmes. Misia était aussi pianiste, Youki fut la « Neige rose » de Foujita avant de devenir la « sirène » de Desnos. En une trentaine de pages pour chacune, l’auteur raconte leurs débuts dans la vie, et surtout leurs rencontres avec des artistes qui vont changer leur vie. Dans ce registre biographique, l’auteur porte autant d’attention à la petite histoire qu’à leur rôle artistique.

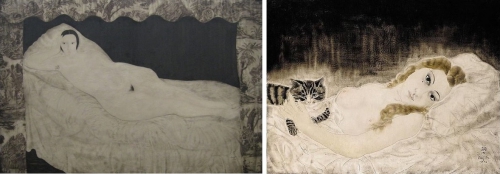

Nu couché à la toile de Jouy (Kiki) et Youki au chat par Foujita

Peggy Guggenheim, grande collectionneuse d’art, et Lee Miller, photographe un temps aux côtés de Man Ray, se font aussi un nom dans le milieu de l’art par elles-mêmes, à travers une galerie à Londres puis à New York pour la première, par son travail pour Vogue et ses reportages pour la seconde – Lee Miller a notamment montré la libération des camps de concentration.

Peggy Guggenheim par Alfred Courmes / Lee Miller par Man Ray

Deux des femmes qui ont partagé la vie de Picasso figurent dans cet essai : Dora Maar et Jacqueline Picasso. Celui que Françoise Gilot traite de « monstre d’indifférence » dans ses mémoires voulait qu’elles se vouent entièrement à lui et le libèrent de tout souci d’intendance, lui laissant la liberté de créer et d’inventer sans cesse.

Dora Maar et Jacqueline aux mains croisées par Pablo Picasso

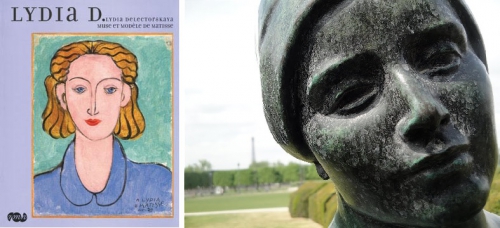

Matisse, qui engage Lydia Delectorskaya comme assistante quand il est déjà un vieux monsieur, fidèle à son épouse, est en comparaison un modèle de respect et de générosité envers ses employés. Mais Lydia devient si indispensable et omniprésente à Cimiez que Mme Matisse, dont elle a aussi été la garde-malade, exige son renvoi. Elle lui reviendra.

Lydia Delectorskaya par Matisse / L'été (détail) de Maillol (Dina)

Dina Vierny, qui a posé pour plusieurs peintres, voit son nom associé surtout à celui du sculpteur Maillol, à qui elle a inspiré tant de chefs-d’œuvre. C’est elle qui a convaincu Malraux de placer les statues offertes à l’Etat aux Tuileries. Elle s’est dévouée corps et âme à la création du musée Maillol à Paris.

Les deux dernières muses évoquées dans cet essai me semblent moins connues : Annabel Buffet, que Bertrand Meyer-Stabley présente après avoir résumé la carrière de Bernard Buffet, et Ultra Violet, « la reine de l’underground » qui a su se faire une place dans la Factory d’Andy Warhol, et aussi plaire à Dalí.

Une vingtaine de photos N/B sont encartées au milieu du livre. Chacune de ces femmes mérite une biographie à part entière, il en existe d’ailleurs. Cet essai grand public donne envie de chercher leurs portraits peints, sculptés, photographiques, et d’en apprendre davantage sur certains de ces destins romanesques.

Et si on inversait les rôles, quels seraient les « 12 hommes qui ont changé l’Histoire » dans l’ombre ou la lumière de femmes artistes ? Avez-vous des noms à suggérer ? Il semble que « muse » n’ait pas de masculin, ni « pygmalion » (titre de la collection) de féminin.