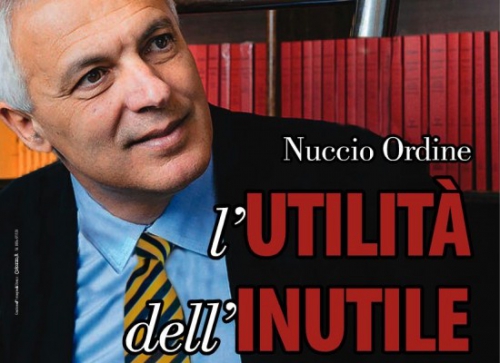

Voici un livre à offrir, à s’offrir, à faire lire : L’utilité de l’inutile (2013), le « Manifeste » de Nuccio Ordine, professeur d’université, réédité par Les Belles Lettres en 2014 (traduit de l’italien par Luc Hersant, nouvelle édition augmentée, 11 €). Pour expliciter son titre, l’essayiste définit le terme « utile » non comme on l’entend souvent à notre époque « utilitaire », mais dans son acception humaniste : « tout ce qui nous aide à devenir meilleurs ».

C’est en ce sens que les savoirs, en particulier certains savoirs qui sont « par nature gratuits, désintéressés », forment l’esprit et contribuent à la civilisation. « Mais la logique du profit mine, en leurs fondements mêmes, ces institutions (écoles, universités, centres de recherche, laboratoires, musées, bibliothèques, archives) et ces disciplines (humanistes et scientifiques) dont la valeur ne devrait résider que dans le savoir pour le savoir, indépendamment de toute capacité de produire des rendements immédiats et pratiques. »

Pour Ordine, tout n’est pas permis même en temps de crise économique « où l’obsession budgétaire (…) constitue l’unique thème à l’ordre du jour. » Il souligne les effets pervers des mesures d’austérité qui affaiblissent les classes moyennes, sans s’attaquer à la corruption galopante ni aux rémunérations fabuleuses. Il serait stupide de ne pas s’attaquer aux déficits, mais on ne peut détruire systématiquement « toute forme d’humanité et de solidarité ». A force de ne plus voir le monde que comme un marché, on risque de voir disparaître progressivement « toute forme de respect envers les personnes. »

Après cette introduction sur les principes, l’essai se décline en trois parties, auxquelles l’auteur a joint un petit essai qu’on lui a signalé après coup : De l’utilité du savoir inutile (1939) d’Abraham Flexner, un pédagogue américain. Je ne sais si je résisterai à l’envie de vous en recopier les premiers paragraphes qu’on croirait écrits exactement pour notre temps. J’y reviendrai.

Notre besoin de l’inutile, Ionesco l’a exprimé ainsi : « La poésie, le besoin d’imaginer, de créer, est aussi fondamental que celui de respirer. Respirer, c’est vivre, et non pas s’évader de la vie. » (Notes et contre-notes) L’art est si indispensable que, paradoxalement, les barbares et les fanatiques s’acharnent « non pas seulement sur les êtres humains, mais aussi contre les bibliothèques et les œuvres d’art, contre les monuments et les chefs-d’œuvre. »

La littérature se révèle comme un antidote à la « barbarie de l’utilité », en prenant appui sur la gratuité et le désintéressement, « ces deux valeurs aujourd’hui jugées intempestives et démodées ». Nuccio Ordine a eu la bonne idée de laisser démontrer « l’utile inutilité de la littérature » par les écrivains et les philosophes eux-mêmes, plus d’une vingtaine, de toutes les époques et dans toutes les langues, qu’il convoque tour à tour et cite abondamment. Déjà Aristote définissait la liberté de philosopher par le « refus d’être l’esclave de l’utile ».

Puis l’essai dénonce la situation actuelle de l’« université-entreprise » et de ses « étudiants-clients ». Il constate le désengagement des Etats européens par rapport aux universités – pour réduire les coûts, on abaisse le niveau d’exigence, on diplôme davantage « dans les délais ». Par ailleurs, la disparition des filières liées aux langues classiques se profile et « dans les quelques décennies à venir, quand on verra partir à la retraite les derniers philologues, les derniers paléographes et les derniers spécialistes des langues du passé, il faudra fermer les bibliothèques et les musées, et même renoncer aux fouilles archéologiques et à la reconstitution des textes et des documents. »

La lecture d’extraits dans les anthologies et non des œuvres intégrales, l’enseignement sans passion pour la connaissance ni vocation pour la transmettre, réduit à des routines et des objectifs « simplement utilitaires », la fermeture de bibliothèques menacées par une logique marchande, ce sont d’autres exemples de cet abandon de l’inutile pourtant utile, contre lesquels l’auteur s’insurge.

Il faut donc combattre cette dérive utilitariste, qui n’épargne pas les sciences. Là aussi, Ordine le montre, la recherche apparemment « inutile » peut se révéler utile a posteriori, c’est pourquoi il appelle à préserver la recherche fondamentale. « Car saboter la culture et l’instruction, c’est saboter le futur de l’humanité ». Pour conclure la deuxième partie de son essai, l’auteur cite une phrase lue dans une bibliothèque de manuscrits au cœur d’une oasis saharienne : « La connaissance est une richesse qu’on peut donner sans s’appauvrir. »

« Posséder tue : dignitas hominis, amour, vérité », c’est le troisième thème de L’utilité de l’inutile. Nuccio Ordine y donne la parole aux classiques qui, comme Montaigne (« C’est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux »), dénoncent l’illusion de la richesse et la prostitution de la sagesse pour définir la dignité humaine. L’amour ne se confond pas avec la possession, il se donne. La vérité ne se possède pas, elle se cherche. Au nom de la vérité absolue, que de violences, que de souffrances infligées aux autres ! « En effet, celui qui est sûr de détenir la vérité n’a plus besoin de la chercher, il ne ressent plus la nécessité de dialoguer, d’écouter l’autre, de se confronter authentiquement à la variété du multiple. Seul celui qui aime la vérité peut la rechercher constamment. »

L’utilité de l’inutile est un livre qui donne envie de lire plus avant – sa bibliographie compte près de trente pages. Dans la foulée de son succès international (l’essai est traduit en dix-huit langues), Nuccio Ordine a publié en 2015 Une année avec les Classiques, « une petite bibliothèque idéale ». Je ne sais plus quel blog a attiré mon attention sur le Manifeste de Nuccio Ordine, merci en tout cas de me l’avoir fait connaître.

« N’est-il pas curieux que dans un monde pétri de haines insensées qui menacent la civilisation elle-même, des hommes et des femmes de tout âge, s’arrachant en partie ou totalement au furieux tumulte de la vie quotidienne, choisissent de cultiver la beauté, d’accroître le savoir, de soigner les maladies et d’apaiser les souffrances, comme si, au même moment, des fanatiques ne se vouaient pas au contraire à répandre la douleur, la laideur et la souffrance ? Le monde a toujours été un lieu de misère et de confusion ; or les poètes, les artistes et les scientifiques ignorent les facteurs qui auraient sur eux, s’ils y prenaient garde, un effet paralysant. D’un point de vue pratique, la vie intellectuelle et spirituelle est, en surface, une forme d’activité inutile, que les hommes apprécient parce qu’ils y trouvent plus de satisfactions qu’ils n’en peuvent obtenir ailleurs. On se demandera ici dans quelle mesure la poursuite de ces satisfactions inutiles s’avère en réalité, contre toute attente, la source dont procède une utilité insoupçonnée.

« N’est-il pas curieux que dans un monde pétri de haines insensées qui menacent la civilisation elle-même, des hommes et des femmes de tout âge, s’arrachant en partie ou totalement au furieux tumulte de la vie quotidienne, choisissent de cultiver la beauté, d’accroître le savoir, de soigner les maladies et d’apaiser les souffrances, comme si, au même moment, des fanatiques ne se vouaient pas au contraire à répandre la douleur, la laideur et la souffrance ? Le monde a toujours été un lieu de misère et de confusion ; or les poètes, les artistes et les scientifiques ignorent les facteurs qui auraient sur eux, s’ils y prenaient garde, un effet paralysant. D’un point de vue pratique, la vie intellectuelle et spirituelle est, en surface, une forme d’activité inutile, que les hommes apprécient parce qu’ils y trouvent plus de satisfactions qu’ils n’en peuvent obtenir ailleurs. On se demandera ici dans quelle mesure la poursuite de ces satisfactions inutiles s’avère en réalité, contre toute attente, la source dont procède une utilité insoupçonnée.