On peut compter sur Denis Grozdanovitch (Petit traité de désinvolture, Rêveurs et nageurs, L’art difficile de ne presque rien faire) pour nous faire humer une atmosphère ou savourer la grâce d’un moment perdu. Son Petit éloge du temps comme il va, dans une collection que vous connaissez, s’ouvre avec Proust – « On dirait que le temps a changé. Ces mots me remplirent de joie (…) » – et les citations, les extraits plutôt ne manquent pas chez ce grand lecteur sous ses airs de dilettante, toujours à propos.

La sagesse d’une vieille Russe – « Il fait mauvais temps et nous attendons qu’il change. Mais il vaut mieux qu’il fasse mauvais temps que rien du tout et que nous attendions au lieu de ne rien attendre » – amorce une réflexion sur ce mot identique en français pour désigner « le temps qu’il fait et le temps qui passe ».

Comme beaucoup, il me semble, Grozdanovitch ressent un lien entre météo et humeur : « A vrai dire, il m’a toujours semblé que la météorologie climatique induisait en nous-mêmes, selon les variations de l’atmosphère, une météorologie plus subtile : celle de nos états d’âme. »

N’en déduisez pas qu’il privilégie une saison au détriment d’une autre, sa bienveillance accueille tous les éléments, avec une prédilection pour la pluie qu’il aime depuis l’enfance, reconnaissant à son père de lui avoir fait remarquer, lors d’une séance d’aquarelle sur le motif, « à quel point sous la pluie les couleurs s’approfondissaient alors qu’elles étaient aplanies par le grand soleil. »

Longues lectures des jours de pluie dans lesquelles ils s’embarquaient, sa sœur et lui, « chacun à un bout de la pièce », temps propice au recueillement, plaisir de regarder le ciel se transformer, la lumière changer, d’un endroit bien protégé, parfois en compagnie d’un chat complice « clignant doucement des yeux ». Jours pluvieux à écrire en rythme. Attente des éclaircies pour retourner sur le terrain de tennis, de quoi former « de fins météorologues amateurs, rompus à scruter et à interpréter les moindres variations du ciel. »

Observant les formes des nuages, décelant dans leurs incessantes transformations quelque signe révélateur sur le monde ou sur lui-même, il redécouvre sans le savoir la néphomancie, ancienne forme de divination. Excellent antidote, écrit-il, « à tout excès de rationalité, tant la matière vaporeuse, presque onirique, de ce que nous avons sous les yeux est propre à nous rappeler la consistance essentiellement impondérable de la plupart de nos aspirations, ambitions, prospectives et autres plans tirés sur la comète. »

Grozdanovitch évoque « l’adorable grisaille parisienne », des souvenirs pluvieux de Londres, New York, Venise… Puis viennent le vent et ses sortilèges, « l’heure soyeuse » des jours de neige – le soleil est peu présent, en réaction sans doute au diktat commercial d’éternel été. Quant au vieux rêve de l’humanité, « suspendre le temps », les poètes et les philosophes ne cessent de l’aborder, c’est l’occasion pour l’auteur de revenir à Proust et à d’autres qui ouvrent la voie à la « conquête du temps essentiel, synonyme de libération intérieure ».

Ernst Jünger, dans Le mur du temps (1963) : « L’homme qui n’a pas le temps, et c’est là une de nos caractéristiques, ne saurait guère avoir de bonheur. Nécessairement, de grandes sources se ferment à lui, de grandes forces comme celles du loisir, de la foi, de la beauté dans l’art et la nature. » Grozdanovitch s’exerce à « ralentir certains moments », ce qui requiert « stratégie et tactique » et nous vaut de belles pages sur la danse, le sport, l’écriture, la musique.

Petit éloge du temps comme il va distille mine de rien un appel à résister aux injonctions hyperactives de notre époque et à s’éloigner des lieux communs du bonheur médiatique. La lecture de cet essai porte à siffloter, quel que soit le temps qu’il fait, et ouvre des fenêtres dans le temps qui passe. C’est une question d’attitude, donc un choix, et si l’auteur explore des manières inédites de prendre le temps « comme il va », nous pouvons aussi y reconnaître certaines des nôtres – « Une intense décélération se produit invariablement lorsque je franchis la porte d’un musée. »

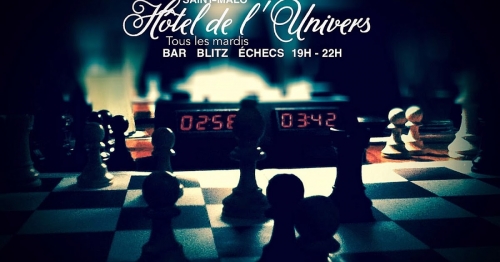

« Avant d’aborder le chapitre de « l’intelligence artificielle », telle qu’on la nomme de nos jours, c’est-à-dire l’intrusion spectaculaire de l’informatique dans le domaine échiquéen, il me faut d’abord préciser que « l’intelligence conceptuelle » émanant de cervelles bien humaines m’est toujours apparue comme relevant elle-même d’une certaine artificialité, autrement dit comme quelque chose de relativement superfétatoire par rapport à ce que l’on nommait anciennement « l’entendement » - à savoir une capacité à continuer d’entendre, par-delà nos chères idées, ce qui provient du monde naturel. L’entendement se différencie de l’intelligence conceptuelle en cela que cette dernière, plus ou moins sourde au bruit du monde immédiat, ne cesse d’échafauder des hypothèses qu’elle finit par confondre avec la réalité. C’est en ce sens que Bergson a dit (utilisant le mot intelligence dans ce sens abstrait restrictif) : L’intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. »

« Avant d’aborder le chapitre de « l’intelligence artificielle », telle qu’on la nomme de nos jours, c’est-à-dire l’intrusion spectaculaire de l’informatique dans le domaine échiquéen, il me faut d’abord préciser que « l’intelligence conceptuelle » émanant de cervelles bien humaines m’est toujours apparue comme relevant elle-même d’une certaine artificialité, autrement dit comme quelque chose de relativement superfétatoire par rapport à ce que l’on nommait anciennement « l’entendement » - à savoir une capacité à continuer d’entendre, par-delà nos chères idées, ce qui provient du monde naturel. L’entendement se différencie de l’intelligence conceptuelle en cela que cette dernière, plus ou moins sourde au bruit du monde immédiat, ne cesse d’échafauder des hypothèses qu’elle finit par confondre avec la réalité. C’est en ce sens que Bergson a dit (utilisant le mot intelligence dans ce sens abstrait restrictif) : L’intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. »