Le Petit éloge de l’errance (2014) d’Akira Mizubayashi a tout d’un grand : avec la musique et l’image d’un guerrier dans Yojimbo de Kurosawa en ouverture et « Mon errance » pour épilogue, c’est un essai percutant sur le désir d’être soi-même dans une société où la pression collective ne le permet pas. L’écrivain japonais y écrit en français une critique de son pays où « aller seul sans but ni direction précise » semble une aspiration condamnable.

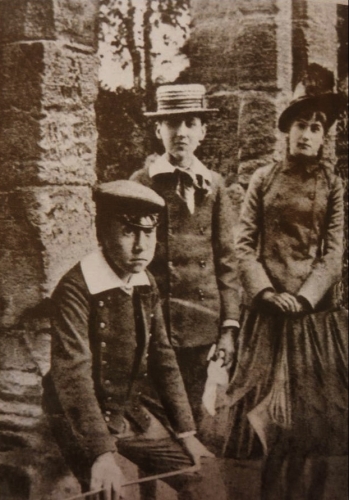

Toshiro Mifune en héros solitaire dans Yojimbo (1961) réalisé par Akira Kurosawa.

D’où lui vient ce « désir d’errance » ? cette prise de conscience ? Mizubayashi remonte à un épisode traumatisant de ses six ans. Après un déménagement « à l’autre bout de la ville », il rentre à l’école communale du quartier de Nakano (à Tokyo où il habite encore) dans une classe d’une cinquantaine d’élèves. La fin des cours a sonné, mais la maîtresse continue à donner des consignes quand il est pris d’une colique insoutenable et ne peut se retenir. « Ca pue ! » répète un garçon en le désignant. Il lui en reste deux plaies inguérissables : « le sentiment de rejet de soi-même, celui d’être comme un paria » et « le souvenir des regards des enfants » qui le torturaient. « Seul contre tous ».

Quand il lira dans les Confessions de Rousseau l’épisode du « peigne cassé » ou celui du « ruban volé », il revivra cette situation d’exclu. De là date sans doute sa fascination pour Rousseau à qui il a consacré sa thèse de doctorat (« l’écriture à la première personne de Rousseau ») à l’université Paris-VII. Rentré à Tokyo, à la recherche d’un poste d’enseignant à l’université, on lui conseille de faire une communication au congrès des professeurs de français. Son exposé est retenu pour un article dans la revue de leur association. Mais le secrétaire lui rend les épreuves de son texte corrigées par « un grand professeur du comité de rédaction », « criblées d’annotations en rouge ».

Or aucune de ces remarques n’était acceptable, ce que lui confirme un lecteur de français à l’université de Tokyo, Maurice Pinguet. Cette anecdote illustre sa répulsion « pour ceux qui tirent un plaisir malsain de leur position de supériorité supposée », pour la « violence arbitraire » : « Etre seul m’a toujours paru préférable, même au prix d’une sombre mélancolie qu’entraîne souvent l’isolement choisi et voulu ». Quelques années plus tard, alors qu’il est devenu « professeur titulaire dans une faculté », un « ami » lui déclarera qu’il ne faisait « que des choses qui détonnaient. »

Autre souvenir scolaire, celui d’une « petite fille aux nattes blondes » critiquée pour ne pas chanter avec les autres Votre règne, l’hymne national, au pied du Drapeau (loi de 1999). Le père de Mizubayashi, qui avait souffert des « débordements meurtriers du fascisme impérial pendant toute la période de la « guerre des Quinze Ans » (1931-1945), faisait partie des Japonais plutôt rares qui refusaient de se reconnaître dans l’Empire du Grand Japon symbolisé par le fameux drapeau national. » Comme lui, l’écrivain tient avant tout à son intégrité morale et à son indépendance intellectuelle.

Son commentaire de la formule « Okaerinasaï » qui s’affiche en grand à l’aéroport près d’un petit « Welcome to Japan ! » est un autre exemple de cette injonction de fierté d’appartenir à la communauté nationale : on l’adresse à quelqu’un qui retrouve son foyer, donc aux voyageurs japonais, ce qui n’a rien à voir avec une formule de bienvenue aux étrangers.

Mizubayashi explique le contraste entre la mentalité japonaise dominante et le respect des libertés individuelles en France. Puis le « présentisme » (sans commencement ni fin) inscrit au cœur de la langue japonaise : elle n’a pas nos trois temps grammaticaux (passé, présent, futur) mais des « particules exprimant les réactions présentes du locuteur face aux événements du passé ou à venir. » En littérature, le haïku exprime l’instant présent et l’on retrouve cela aussi en prose (Notes de chevet), dans la musique, dans la peinture (rouleau qu’on déroule et qu’on enroule pour le regarder scène par scène). Ce présentisme, selon lui, aboutit au conformisme social.

Or « rien ne garantit que la majorité a raison », de nombreux exemples historiques montrent le contraire. En plus de revenir sur la tragédie des deux bombes atomiques, Mizubayashi décrit la situation préoccupante à Fukushima que l’Etat japonais semble vouloir oublier, de même qu’il ne se préoccupe pas des responsabilités à l’origine du drame.

Après un dernier chapitre consacré à quelques « éclaireurs du chemin de l’errance » – Rousseau, Mozart, Kurosawa –, « Mon errance » est un très bel autoportrait de l’écrivain japonais qui a trouvé dans son amour de la langue française une respiration, une affirmation individuelle, une liberté d’être à l’instar du personnage de Botchan chez Sôseki. Sa toute dernière phrase exprime l’inquiétude. Ouvrez ce Petit éloge de l’errance, c’est une réflexion en profondeur qui vaut pour lui dans son pays et, mutatis mutandis, pour nous dans notre temps.