Cela fait bien longtemps qu’Euterpe, partie vers d’autres aventures, ne nous titille plus avec ses féminins féministes, je pense à elle en juxtaposant ces deux suffixes homonymes en français et en néerlandais. Au stand de Ons Erfdeel vzw à la Foire du Livre, j’ai retrouvé Septentrion que je lisais régulièrement à la bibliothèque de l’école. J’ai reçu avec plaisir un numéro de cette revue trimestrielle des « Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas » qui a aussi un blog destiné à faire mieux connaître la culture des « Plats Pays » aux lecteurs francophones.

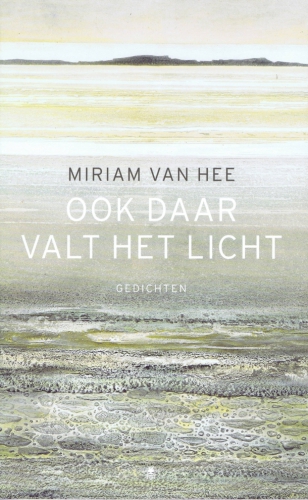

Dans ce numéro 1 de 2014, Bart Stouten (présentateur, producteur pour la chaîne de musique classique Klara (VRT) et poète, comme vous pouvez le lire sur son blog) présente la poésie de Miriam Van hee sous le titre « Tout commence chez soi… mais où ? » (traduit par Jean-Philippe Riby). Née en 1952, cette poétesse flamande le fascine avec ses vers « épurés, lumineux » et il nous parle de ses recueils publiés depuis 1978 (Le maigre repas / Het karige maal).

Voici deux poèmes de Miriam Van hee, tirés de Là où tombe la lumière / Ook daar valt het licht (2013). Elle est la première femme à avoir reçu, en 1998, le prix triennal de poésie de la Communauté flamande. En 2007, l’édition française de son recueil La cueillette des mûres / De bramenpluk a été récompensée par le prix européen Poesias, rebaptisé depuis prix Virgile.

Bart Stouten conclut son article par ce bel éloge : « Miriam Van hee est à mes yeux la poétesse du mystère. La poétesse du contre-jour. La poétesse d’un paradoxe qui fait des mots un silence. A la vérité, là encore choit la lumière. Aussi étrange que cela puisse paraître, la lumière éclaire jusqu’à l’indicible. »

Sur place

en bas est le village, il paraît

tout avoir, un clocher

une place, un pont et des lointains

un bois de chênes où le vent parfois

se déchaîne, et des maisons

les volets sont fermés, des taches

de lumière bougent sur le chemin

de terre et c’est miracle, un monde

habitable à ce point, et que pousse

le raisin dans un sol aussi dur

et que la treille ombrage

sans y penser, le pommier porte

encore des pommes petites, rouges et qui

sous l’œil de personne, tomberont

quand leur heure sera venue

Surplace

Beneden ligt het dorp, het lijkt

alsof het alles heeft, een toren

een plein, een brug, een achtergrond

een eikenwoud waarin de wind

tekeer kan gaan, en huizen

de luiken zijn gesloten, vlekken

licht bewegen op de aarden weg

het is een wonder, zo bewoonbaar

als de wereld is, dat druiven

kunnen groeien in zulke harde grond

en de wingerd schaduw geeft

zonder bedoeling, de appelboom

draagt appels nog, kleine, rode, die

voor niemands ogen zullen vallen a

ls hun tijd gekomen is

Le moment venu

ce serait beau, le moment venu

d’en avoir le désir, de sortir

dans le matin et si jamais nous

avions la force de nous risquer dans le bois

pour chercher un endroit où nous étions

jadis venus, couchés sur un rocher, nos regards

dominant un coude de la rivière

quelque chose allait survenir, un animal

nous apparaîtrait, que nul ne nous dérange

le moment venu, quand nous aurons enfin

résolu nos problèmes et serons libérés,

écoutons, entendons-nous déjà le murmure

de l’eau, ne connaissions-nous pas un peu le monde

nous avions attendu la neige, attendu le

train, nous avions été en retenue, nous

avions grimpé, nous nous étions perdus

on nous avait trouvés, donc, le moment

venu, prenons les sentiers battants

plutôt que les battus, sans nous retourner, toujours

il y aura quelque chose de connu, la terre meuble

qui s’enfonce sous les pins, c’est ce que nous aimions

Eens zover

het ware mooi, als het eens zover is

om ernaar te verlangen, naar buiten

te gaan in de ochtend en mochten wij

sterk genoeg zijn om het bos in te durven

op zoek naar een plek waar wij vroeger

al waren, wij lagen er toen op een rots

uit te kijken over een bocht in de rivier

iets stond te gebeuren, een dier zou zich

aan ons vertonen, laat niemand ons storen

als het een zover is en wij onze problemen

dan eindelijk opgelost hebben en vrij zijn,

laten wij luisteren of wij het water al horen

ruisen, wij wisten toch iets van de wereld

wij hadden gewacht op de sneeuw, op de

trein, wij waren nagebleven op school, wij

hadden geklommen, we waren verdwaald

we werden gevonden, dus, als het eens

zover is, laten wij de onzekere weg voor

de zekere nemen, niet omzien, er zal altijd

iets zijn dat we herkennen, de meegaande

grond onder de dennen, daar hielden we van

Miriam Van hee

(Ook daar valt het licht, 2013, traduit du néerlandais par Philippe Noble)