Avec Simon, Anna, les lunes et les soleils, Verena Hanf nous invite à nouveau au mystère des rencontres, et aux virages imprévus de la vie. Cela commence mal pour Simon Legrand, quitté par sa femme, « la déserteuse ». Après une semaine désastreuse à se saouler – il voudrait arrêter de rembobiner la scène du départ –, il décide de prendre une semaine de vacances en janvier, « épuisé de faire semblant que tout est comme toujours » au bureau.

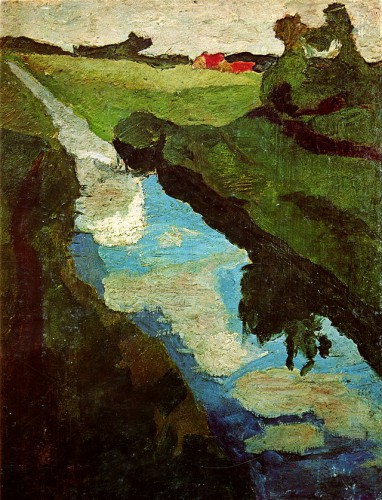

Guillaume Vogels, Chemin dans la neige

L’envie lui vient d’aller en Alsace, où il allait jadis avec ses parents, « un bout du monde bien attachant », disait son père, sa mère aurait préféré la Méditerranée. Il retrouve à Munster le petit hôtel où ils s’installaient, à présent tenu par une jeune femme mince à l’accent alsacien. La chambre rénovée « dans le genre sobre, dépouillé » le déçoit, mais en ouvrant la fenêtre, il entend, « pointe de joie, le grondement du ruisseau ».

La salle à manger est plus agréable qu’avant. Après un repas en solitaire, à part « Rouge cerise », comme il surnomme déjà l’hôtelière, vu son beau sourire, il observe l’entrée d’une femme, « silhouette élégante », pas vraiment belle mais une lueur dans le regard. Elle porte un collier de perles de corail – sa femme ne portait que des perles blanches, des bijoux sobres.

Le lundi matin, il part comme prévu pour une randonnée en forêt, sans smartphone, juste un pique-nique. Après trois heures de marche, il lui a semblé apercevoir quelqu’un « plus haut sur la montagne ». Près du lac où il s’est arrêté pour manger – l’air est doux pour un mois de janvier –, il avale de travers quand il voit s’approcher « la femme corail », tousse et tousse à en perdre le souffle jusqu’à ce qu’elle vienne, après une seconde d’hésitation, le délivrer en lui tapant dans le dos.

Comme il menace de neiger, ils rentrent à l’hôtel, échangent quelques mots. La randonneuse est originaire de la région, mais vit à Strasbourg, elle s’appelle Anna. Le trio du soir se reforme : Rouge cerise a opté pour un rouge fraise, Anna porte ses perles de corail, Simon a rasé sa barbe de huit jours. A la fin du dîner, Anna lui propose de prendre le café ensemble. Il apprend que sa mère était allemande, mais avait quitté son pays quand elle était jeune.

Le lendemain, pour la première fois depuis des jours, Simon se sent reposé, « délaissé, mais droit debout ». La neige tombe en abondance, ce n’est pas du temps pour marcher, aussi la conversation reprend avec Anna au petit déjeuner, il lui décrit sa propre situation. Elle est venue vider la maison de sa mère, morte en octobre, sans trop savoir encore ce qu’elle compte en faire.

Verena Hanf raconte les pas à pas de ces deux personnages, que la souffrance, le deuil, la solitude rendent curieux l’un de l’autre. Simon, Anna, les lunes et les soleils évite le pathétique et les dialogues convenus. Comme dans Tango tranquille, la romancière s’approche délicatement des personnages pour les écouter, sans en faire trop.

Dans un style simple et clair, qui a gagné en musicalité, elle sème des indices, des cailloux de couleur, qui nous rendent curieux, à notre tour, de cet homme et de cette femme dont les vies s’effleurent prudemment, habités chacun par leurs souvenirs, par l’absence d’un proche, sans que nous sachions où cela les mène – « ni brun ni bleu », comme l’écrit Verena Hanf.