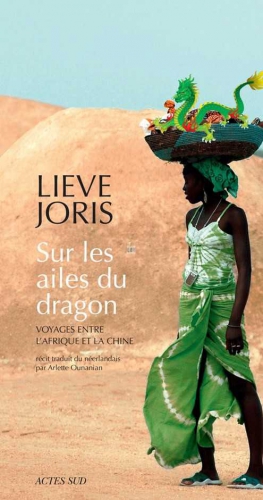

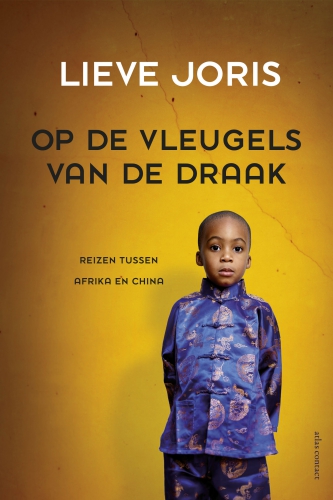

Sur les ailes du dragon : sous ce titre, Lieve Joris raconte ses « voyages entre l’Afrique et la Chine » (récit traduit du néerlandais par Arlette Ounanian). Ecrivaine-voyageuse belge, « la Congolaise » comme l’appellent certains, s’intéresse au commerce de plus en plus développé entre les Africains et les Chinois. Comme dans La chanteuse de Zanzibar, elle cherche surtout les rencontres, le contact avec les gens.

Elle se trouve d’abord dans le vieux centre de Dubaï : sur les étagères des frères Duseja, grossistes, des marchandises lui sont familières – « j’ai vu les mêmes en Afrique ». Les Duseja y ont déjà de nombreux représentants : « Nous ne faisons que livrer, me dit Vishal. Après, c’est à eux de se débrouiller. On n’apprend pas aux Romains à faire du commerce à Rome. »

C’est à Kisangani, où elle habitait en 2000, ville alors aux mains des rebelles congolais et de leurs alliés, que Lieve Joris a fait connaissance avec ces Indiens dont la simple échoppe dans le centre était « un poste d’observation, un endroit d’où ils étudiaient le marché ». A cause de la guerre qui a coupé l’est du Congo de la capitale, c’est à Dubaï que les commerçants ont pris l’habitude de se ravitailler.

Elle accompagne Albert, un pasteur congolais qui travaille avec eux, dans sa tournée des magasins : objets de commande, costumes et chaussures bon marché… On observe les clients, on les écoute, on récolte des informations. Les commerçants africains commencent à se détourner de Dubaï pour se fournir en Chine où l’offre est plus variée. Mais à Guangzhou (Canton), on ne vend que des produits chinois et c’est plus risqué, on a parfois de mauvaises surprises à l’ouverture du conteneur.

Lieve Joris loge chez une Burundaise qui travaille dans le commerce de l’or et des diamants – partager l’appartement permet de diminuer ses frais. Mais c’est Anne, une sympathique Congolaise rencontrée à la boutique indienne et qu’elle suit chez ses fournisseurs, qui lui en apprend le plus sur le marchandage, la façon d’obtenir gain de cause chez une Chinoise qui ne lui a pas fourni la bonne marchandise la dernière fois.

Après Dubaï, nous suivrons Lieve Joris en Chine (Guangzhou, Beijing, Shanghaï, Jinhua) puis en Afrique du Sud et au Congo. Dix étapes pour découvrir les mouvements commerciaux entre Afrique et Chine. Toujours de manière très concrète : comment on remplit un conteneur, comment on reproduit des tee-shirts, comment l’élite congolaise s’approvisionne à Shundi, « la ville des meubles »…

Chaque fois, c’est à travers des rencontres que nous apprenons peu à peu ce que les Africains pensent des Chinois, les Chinois des Africains, et comment ils vont les uns chez les autres. A Guangzhou, elle rencontre un Malien dans un magasin : Cheikhna cherche un ordinateur pour sa fille, ils font connaissance et elle découvre comment il se fournit et négocie en Chine pour son commerce de vêtements en Afrique.

Lieve Joris avec Cheikhna, un Malien qui vit à Brazzaville, mais qu'elle a rencontré à Guangzhou © Lieve Joris (Source BibliObs)

Si les Européens se méfient des avancées chinoises en Afrique, les Africains eux-mêmes connaissent les préjugés des Chinois à leur égard. Beaucoup d’ignorance et de clichés subsistent de part et d’autre : un jeune Africain s’étonne en arrivant en Chine de ne pas y trouver de « Chinois volants » comme au cinéma, des Chinois s’étonnent que tous les Africains ne soient pas « petits, pauvres et sales ».

Avec une enseignante à Peking University, Lieve Joris participe à un voyage universitaire. A Jinhua, où se trouve l’Institut d’études africaines, elle fait la connaissance d’un grand Chinois, un professeur qui parle à peine l’anglais, Shudi, un amateur d’art parti travailler en Afrique du Sud, marqué par le suicide de son père humilié et battu pendant la Révolution culturelle. Grâce à Shudi, à ses amis, elle va se rapprocher encore de la complexité des relations entre Afrique et Asie.

Shudi, elle s’en rend compte, aime l’Afrique du Sud comme elle aime le Congo. Quand il y retourne avec sa femme, elle les suit. A cinquante-sept ans, Shudi lui envie son indépendance et rêve de la retraite, « d’être libre, voyager, peindre ». Lieve Joris découvre où ils ont travaillé, comment ils se sont lancés dans le commerce en vendant des montres au bord de la route. La plupart des amis du couple se sont enrichis ; Shudi a privilégié la richesse du cœur, le partage, il tient un blog sous le pseudonyme de « Da Li » (« le grand Li »). Beaucoup de Chinois aisés quittent leur pays, trop pollué.

Lieve Joris ne juge ni les uns ni les autres, mais les choses sont dites, montrées, racontées, sans complaisance. Sur les ailes du dragon est moins un récit de voyages qu’une approche des êtres humains là où ils vivent. Une approche des comportements sociaux et des échanges économiques entre deux continents très différents au XXIe siècle. « La mondialisation comme vous ne l’avez jamais lue. » (L’Express)

« Marcher à travers champs en été par temps sec suppose de fines chaussures en toile à semelles de caoutchouc. Ce type de chaussures tout en étant incroyablement sensibles au chaume qui en érafle le tissu, utiles pour courir sur les toits de tuiles rouges, ne conviennent hélas pas à l’escalade ni au saut. Leur seule élégance, et efficacité, réside dans les jolies rondelles de caoutchouc à hauteur des malléoles. Certains bleus seront évités.

« Marcher à travers champs en été par temps sec suppose de fines chaussures en toile à semelles de caoutchouc. Ce type de chaussures tout en étant incroyablement sensibles au chaume qui en érafle le tissu, utiles pour courir sur les toits de tuiles rouges, ne conviennent hélas pas à l’escalade ni au saut. Leur seule élégance, et efficacité, réside dans les jolies rondelles de caoutchouc à hauteur des malléoles. Certains bleus seront évités.