Dans Sur la photographie, paru en 1977, devenu « livre culte sur le sujet », Susan Sontag (1933-2004) expose « quelques-uns des problèmes, esthétiques et moraux, que pose l’omniprésence des images photographiques » ; son premier article publié en 1973 dans une revue new-yorkaise en a engendré un autre et ainsi de suite, six en tout. Les relisant pour l’édition française (traduction de Philippe Blanchard avec la collaboration de l’auteur), elle constate que « Ecrire sur la photographie, c’est écrire sur le monde. Et ces essais sont en fait une méditation prolongée sur la nature de notre modernité. »

« L’espèce humaine s’attarde obstinément dans la caverne de Platon et continue, atavisme ancestral, à faire ses délices des simples images de la réalité. » Différentes des images plus artisanales du passé, les images se sont multipliées, enseignant « un nouveau code visuel » : « les photographies modifient et élargissent notre idée de ce qui mérite d’être regardé et de ce que nous avons le droit d’observer. » En faire collection, c’est « collectionner le monde ».

En photographiant, nous nous approprions l’objet photographié, nous entretenons avec le monde un « rapport de savoir, et donc de pouvoir ». Or les photographies, « qui bricolent l’échelle du monde », deviennent quand elles sont publiées dans un livre « l’image d’une image ». Parlant des « pièces à conviction » dont fait usage la police et des documents photographiques servant de preuves, Sontag examine les limites du procédé, vu que « les photographies sont autant une interprétation du monde que les tableaux et les dessins. »

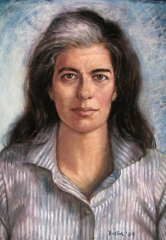

Portrait de Sontag par Juan Fernando Bastos (pastel)

C’est souvent par une affirmation surprenante qu’elle ouvre son analyse de ce qui se passe quand on utilise un appareil photo, en prenant soin de rappeler l’évolution de cette technologie. Suzanne Sontag évite les lieux communs et donne matière à réflexion en rebondissant d’un paragraphe à l’autre, d’un essai à l’autre, c’est passionnant. Dès le début, on s’interroge sur la fonction sociale de la photographie, activité artistique pour certains, art populaire ou divertissement pour d’autres. Dans les années 70, elle y voit principalement « un rite social, une défense contre l’angoisse et un instrument de pouvoir. »

On prend une photo « pour donner réalité au vécu » (en famille, en voyage, en vacances…). « L’activité photographique a institué une relation de voyeurisme chronique avec le monde, qui nivelle la signification de tous les événements. » Chez le reporter contemporain, photographier « est par essence un acte de non-intervention ». Sontag analyse finement comment prendre une photo est une agression et comment « l’œuvre de dissolution incessante du temps » se glisse dans cette manière de découper un instant en le fixant. « Une photo est à la fois une pseudo-présence et une marque de l’absence. »

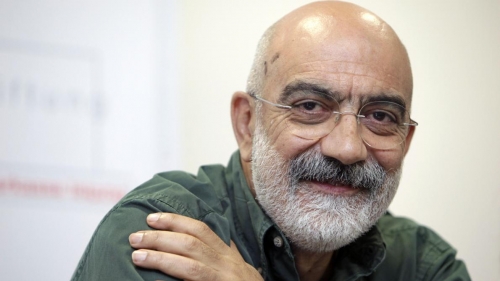

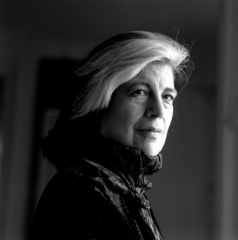

Susan Sontag (2000) Photo © Gérard Rondeau

Contre l’idée de connaître le monde en l’acceptant tel que la photographie le montre, l’essayiste démontre comment, « rigoureusement parlant, on ne comprend jamais rien à partir d’une photographie ». La compréhension a besoin de temps, d’explication : « Seul le mode narratif peut nous permettre de comprendre. » Susan Sontag, ne l’oublions pas, est aussi romancière (En Amérique, L’amant du volcan).

Elle examine le travail des grands photographes américains (Walker Evans, Stieglitz, Diane Arbus…) aux intentions parfois opposées, à partir de la révolution culturelle proposée par Walt Whitman qui invite à regarder au-delà des différences « entre le beau et le laid, l’important et l’insignifiant » : « les faits, dès qu’ils se jettent dans le monde, sont inondés de lumière ».

Multiples sont les définitions. « Photographier, c’est conférer de l’importance. » La photographie, « seul art surréaliste par nature ». Le photographe, « version armée du promeneur solitaire ». L’appareil photo « fait de chacun un touriste du réel d’autrui et finalement du sien ». Chacune de ses affirmations s’appuie sur une exploration des enjeux, des manières de faire, des effets produits. Sontag a le sens de la formule, des contrastes. Des photos, qui sont forcément des artefacts, elle écrit : « Elles sont les nuages du rêve et la grenaille de l’information. »

Sur la photographie est un essai à lire et à relire tant il est dense, stimulant, bourré d’exemples qui nous font revisiter les étapes de la photographie, ses rapports avec l’art, la façon dont elle construit et détruit en même temps, banalisant l’effroyable ou les débris de notre société. La photographie a chamboulé la notion du beau, valorisé de façon extraordinaire les apparences, « changeant du même coup jusqu’à l’idée de réalité, et de réalisme. » Susan Sontag montre à quel point la photographie a modifié notre regard et notre sensibilité. Magistral.