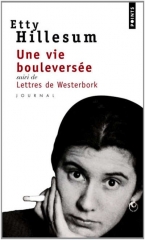

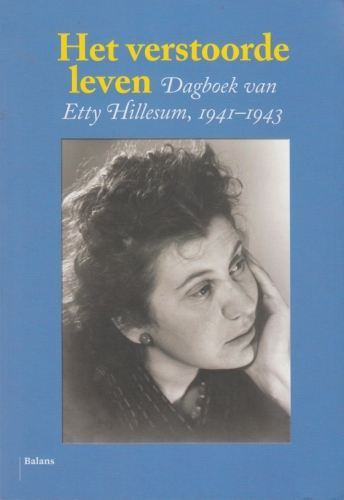

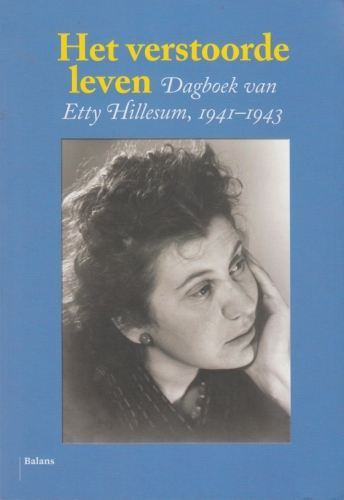

Comment rendre compte d’une telle lecture ? J’avais souvent entendu parler du fameux journal d’Etty Hillesum (1914-1943), cette jeune femme d’Amsterdam « entrée dans l’Histoire avec quarante ans de décalage », écrit Philippe Noble, qui a traduit du néerlandais Une vie bouleversée, ce Journal tenu de 1941 à 1943 et publié en 1981, ainsi que Lettres de Westerbork. Le traducteur raconte dans l’avant-propos comment elle est dès lors devenue célèbre par ses écrits dont l’intérêt n’est ni littéraire ni historique mais « humain, éthique, métaphysique ».

Née en Zélande en 1914, Etty (Esther) est la fille d’un père docteur ès lettres et d’une mère russe, dont la famille a fui les pogroms en 1907. Ses deux frères cadets, Jaap (Jacob) et Mischa (Michaël), deviendront médecin et pianiste. Etty Hillesum étudie le droit à Amsterdam et emménage en 1937 chez un comptable, Han Wegerif, qui loue des chambres à des étudiants. Il est veuf, elle tient son ménage, ils deviennent amants. C’est là qu’elle écrit son Journal. En 1939, après sa maîtrise de droit, elle étudie aussi le russe et en donne des leçons.

C’est peu de temps après sa rencontre en février 1941 avec un psychologue, Julius Spier, la cinquantaine, qu’elle commence, sur son conseil, à tenir un journal intime. Retiré des affaires, après une analyse chez Carl Jung, Spier pratique une thérapie liée à la chirologie : il lit dans les mains de ses patients leurs aptitudes et caractères. Divorcé, il a fui les nazis et quitté Berlin pour Amsterdam où habitait sa sœur. Etty devient son élève, sa secrétaire, son amie de cœur.

Le dimanche 9 mars 1941, elle commence à mettre par écrit ses pensées et ses sentiments, avec difficulté. « Grande inhibition ; je n’ose pas me livrer, m’épancher librement, et pourtant il le faudra bien, si je veux à la longue faire quelque chose de ma vie, lui donner un cours raisonnable et satisfaisant. De même, dans les rapports sexuels, l’ultime cri de délivrance reste toujours pratiquement enfermé dans ma poitrine. En amour, je suis assez raffinée et, si j’ose dire, assez experte pour compter parmi les bonnes amantes : l’amour avec moi peut sembler parfait, pourtant ce n’est qu’un jeu éludant l’essentiel et tout au fond de moi quelque chose reste emprisonné. »

Dès le départ, écrire son journal est avant tout pour Etty Hillesum un travail sur soi. Spier, dont la physionomie ne lui est pas « absolument sympathique », a « des yeux grisâtres, vieux comme le monde, intelligents, incroyablement intelligents ». Elle décide de le consulter pour « remettre de l’ordre » dans son chaos intérieur. Déprimée, angoissée, elle ressent un conflit entre son instinct vital et sa raison, entre le corps et l’esprit. Dans le contexte tendu de la guerre, elle veille à préserver l’harmonie dans la maisonnée (une servante allemande et chrétienne, une étudiante juive, le propriétaire social-démocrate, un petit-bourgeois, un jeune étudiant en économie et elle-même).

Assez rapidement, elle observe des changements internes, une meilleure aptitude à la joie, une libération par rapport à la possessivité dont elle faisait preuve : vouloir Spier pour elle, bien que sa future femme soit à Londres ; vouloir écrire pour s’approprier les choses, tout retenir pour elle-même et en jouir. Cette rage de possession la quitte et cela la rend plus forte : « Et puisque, désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout m’appartient et ma richesse intérieure est immense. »

Elle lit beaucoup et freine sa « curiosité érotique » alors qu’elle rêve d’un homme pour la vie. Plutôt que de vivre dans l’attente, elle veut « vivre pleinement » le présent. Tandis qu’évolue sa relation avec Spier, qui est parfois un combat, les mauvaises nouvelles du monde se succèdent. Apprenant le suicide d’un professeur avec qui elle avait parlé la veille au soir, elle écrit : « C’est tout un monde qu’on démolit. » Son désir de vivre reste intact : « Vivre totalement au-dehors comme au-dedans, ne rien sacrifier de la vie extérieure à la vie intérieure, pas plus que l’inverse, voici une tâche exaltante. »

Les arrestations, les interdits perturbent de plus en plus la vie des Juifs. Etty Hillesum persiste à interroger le sens de la vie. Elle lit les Russes, les Allemands, surtout Rilke, et la Bible, même si la pratique religieuse lui est étrangère. En août : « Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. » Son journal enregistre toutes les secousses intérieures. Malgré tout ce qui se passe, malgré ses faiblesses, elle garde un élan vital étonnant – « Je trouve la vie belle et je me sens libre » – et une vie spirituelle intense.

Le danger se rapproche. Spier, malade, meurt en 1942 avant qu’elle doive se rendre à Westerbork, un camp de transit nazi au nord-est des Pays-Bas. A Amsterdam, elle était employée aux Affaires culturelles du Conseil juif ; à Westerbork, elle s’occupe de « l’aide sociale aux populations en transit ». Etty Hillesum fait tout ce qu’elle peut pour les autres, comme le résume la dernière phrase du Journal : « On voudrait être un baume versé sur tant de plaies. »

Les lettres qu’elle envoie du camp décrivent les conditions de vie indignes qui ne font qu’empirer au fil des mois avec l’entassement des gens sur « un demi-kilomètre carré », les convois du « bétail humain » vers la Pologne. Elle résiste à la tentation de l’accoutumance et de l’endurcissement (ne pas penser, ne pas sentir). Ceux qu’elle soutient s’étonnent qu’elle reste si « rayonnante ». Ce qui lui importe n’est pas de rester en vie coûte que coûte, mais « comment » rester en vie, quelle attitude opposer à l’anéantissement.

Quand ses parents et son frère Mischa sont arrêtés à leur tour et arrivent au camp, quand elle en devient elle-même une « résidente », elle découvre à quel point, dans cet enfer sur terre, la peur de les voir souffrir est le pire. Sa dernière lettre date de septembre 1943. Etty Hillesum est morte en novembre 1943, deux mois après son arrivée à Auschwitz. En août 1943, elle écrivait : « Il se produit tout de même des miracles dans une vie humaine, ma vie est une succession de miracles intérieurs. »

« Sur le tournage, l’équipe a presque retenu sa respiration. Il régnait un silence que l’on n’obtient pas toujours d’emblée sur un plateau, témoigne Eric Toledano. On assistait à une mise à nu dans le cabinet que je comparerais à celle de scènes plus intimes, au cinéma, avec acteurs nus, au sens physique du terme, dans une relation sexuelle. Il y avait quelque chose de troublant sur la façon dont l’équipe réagissait. Ce qui nous fait espérer que le spectateur peut vraiment avoir le sentiment de rentrer dans l’intimité des personnages. »

« Sur le tournage, l’équipe a presque retenu sa respiration. Il régnait un silence que l’on n’obtient pas toujours d’emblée sur un plateau, témoigne Eric Toledano. On assistait à une mise à nu dans le cabinet que je comparerais à celle de scènes plus intimes, au cinéma, avec acteurs nus, au sens physique du terme, dans une relation sexuelle. Il y avait quelque chose de troublant sur la façon dont l’équipe réagissait. Ce qui nous fait espérer que le spectateur peut vraiment avoir le sentiment de rentrer dans l’intimité des personnages. »