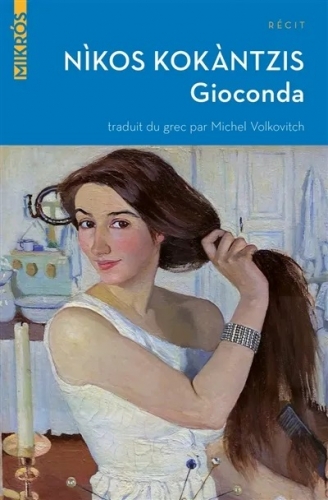

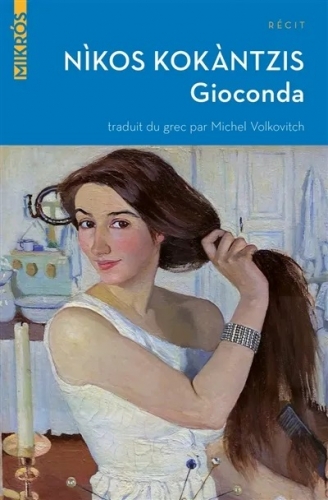

Nìkos Kokàntzis (1930-2009) offre dans Gioconda (traduit du grec par Michel Volkovitch) un récit amoureux qui m’a beaucoup plus émue, je le reconnais, que celui de Laurine Roux lu juste avant. Non seulement parce que « Ceci est une histoire vraie », comme indiqué en première page, mais parce que l’auteur a raconté ce magnifique amour de jeunesse dans un style limpide, « vibrant de naturel et de sensualité » (Antoine Pamiers dans Télérama).

Kokàntzis se souvient avec nostalgie de son ancien quartier à Thessalonique, « connu du temps de sa beauté », où il est né et a grandi, où il a vécu la guerre et l’Occupation allemande. « Il y avait alors là-bas une maison pauvre, devenue très importante pour moi. » Et un semblant de jardin avec un grand figuier qu’il a conservé dans son cœur.

Le terrain vague entre cette maison et la sienne était le lieu de rendez-vous de leur bande : deux cousins et lui, plus quatre filles et deux garçons plus jeunes, les enfants de la famille voisine. Ceux-ci, des juifs, étaient pauvres, bien que propriétaires de leur maison, et accueillants. La mère avait de beaux grands yeux bruns, « pleins de chaleur et de gaieté », comme ses enfants, sauf Gioconda, la quatrième, d’un an plus jeune que lui, aux yeux « gris-bleu qui louchaient un peu », sa compagne de jeux préférée.

« Elle fut mon amie la plus proche depuis que nous sûmes parler jusqu’au jour où elle partit, à quinze ans, avec toute sa famille, emmenée par les Allemands. Deux ans avant cette séparation, elle fut la première femme qui me lança un sourire différent de tous ceux que j’avais connus jusqu’alors, et dont elle-même devait ignorer le sens, levant les yeux jusqu’aux miens quelques instants, dans la pénombre d’une soirée de printemps, tandis que nous étions debout, vaguement mal à l’aise, sous l’abricotier de son jardin – un sourire timide, fugitif, qui m’emplit d’un trouble, d’un vertige inconnus. »

Le rapprochement entre eux deux, la jalousie ressentie par rapport à un cousin de Gioconda plus âgé et séduisant, les premiers troubles du corps, le premier baiser et l’éveil de la sexualité, tout est raconté avec une telle délicatesse qu’on redoute d’arriver aux pages terribles de leur séparation. J’ignorais le sort des familles juives de Thessalonique, déportées à Auschwitz, où Gioconda est morte. On pourrait rapprocher ce livre d’autres récits courts et intenses comme L’Ami retrouvé de Fred Uhlman ou Inconnu à cette adresse de Kathrine Kressmann Taylor pour la qualité de la narration, sobre et prenante.

C’est trente ans après, en 1975, que Nìkos Kokàntzis s’est décidé à raconter cet amour si parfait, si tragique, comme un « mémorial » qui lui survivrait. Gioconda est le seul livre qu’il ait écrit. Il nous a fait ainsi ce précieux cadeau de raconter si justement les émois de l’adolescence, ce pas à pas de la première relation amoureuse, avec pudeur et intensité. Beaucoup de lecteurs et de lectrices, sans doute, y prendront un bain de jeunesse.

« Jamais, plus tard, toute une vie plus tard, je ne pourrais éviter la bouffée d’émotion – je ne parle point de celle que provoque la beauté de ces figures, celle-ci n’a pas besoin d’explication : elle est évidente, au premier degré –, d’émotion rétrospective, morale, pas seulement esthétique, que susciterait en tous lieux la contemplation des promeneurs de Giacometti, noueux, l’œil indifférent dressé vers des cieux indécis, infinis, déambulant de leur pas inlassable, vertigineusement immobile, vers un avenir incertain, sans autre perspective ou profondeur que celle que créerait leur propre démarche aveugle mais obstinée. Ils me rappelleraient insidieusement, quelle que soit la circonstance, même la plus joyeuse, le souvenir des silhouettes d’antan, à Buchenwald. »

« Jamais, plus tard, toute une vie plus tard, je ne pourrais éviter la bouffée d’émotion – je ne parle point de celle que provoque la beauté de ces figures, celle-ci n’a pas besoin d’explication : elle est évidente, au premier degré –, d’émotion rétrospective, morale, pas seulement esthétique, que susciterait en tous lieux la contemplation des promeneurs de Giacometti, noueux, l’œil indifférent dressé vers des cieux indécis, infinis, déambulant de leur pas inlassable, vertigineusement immobile, vers un avenir incertain, sans autre perspective ou profondeur que celle que créerait leur propre démarche aveugle mais obstinée. Ils me rappelleraient insidieusement, quelle que soit la circonstance, même la plus joyeuse, le souvenir des silhouettes d’antan, à Buchenwald. »